我が政治経済学部は、その淵源を、東京専門学校政治経済学科に発する。この政治経済学科は、東京専門学校を開校せしめた高邁なる時代的使命感に燃えた政治的教育的情熱そのものによって開設された。そして、それ以降、当学科は生々発展して、今日の政治経済学部に至っているのである。

「壮年政治家」小野梓(『高田早苗博士大講演集』一三二頁)を中心として、高田早苗らの「大学に於て、政治経済という様な当世必要の学問をしている」(高田早苗『半峰昔ばなし』六九頁)学生達は、鷗渡会を作った。そこにおいて彼らは新時代を迎えての近代国家形成を中心とした議論に若い情熱を燃やしていたに違いない。彼らの著作には、彼らが近代国家形成についてのヴィジョンやそれを実現するための政治・経済システムを追求していたことが明らかである。

そうしたなかで、大隈は、明治十四年十月の政変により下野した。その年の同月には、国会開設の詔書が発せられ、更に、翌十五年四月には、小野梓その他の人々は大隈を助けて立憲改進党を発足させた。

東京専門学校が開校式を挙行したのは、まさに、その年の十月二十一日のことであった。それは全く劇的というほかはない。

当時の政治情勢は騒然としていた。だからこそ、東京専門学校開校への情熱は、国家的政治的使命感に燃えて、一層激しくならざるを得なかったであろう。もし大隈が藩閥に生れ、また、政治的地位を失うことがなかったならば、「政治の躓きもなく、クーデターにあって野に下る機会もなかったろうから、早稲田大学はなかったに違いない」(本史 第一巻 一五二頁)。

明治十五年十月二十一日の開校式において、小野梓は「祝開校」と題して演説を行い、また、天野為之も、講師であるのに講師としてではなく敢えて内外政党事情社社員として、演説を行った。彼らは、その演説において、小野をして「今ヤ国家事多フシ」(『内外政党事情』明治十五年十一月一日号)と言わしめた情勢のなかで荏苒として日を空しくしていることができず、学校開校を実現させた情熱を、その言々句々に燃えたぎらせている。

更に、東京専門学校ひいては政治経済学科の特色を見るためには、学校創設に情熱を注いだ鷗渡会を中心とした人々の政治的実践との係わりを見ることが一助となるであろう。

大隈は、近代日本形成期に偉大な足跡を残した政治家であったが、他面において、ジェファソンの筆になる独立宣言により民主主義思想の洗礼を受け(本史 第一巻 一一六―一二六頁参照)、その政治を実行するためにジェファソンと同じく青年教育の重要性と必要性を識っていた偉大なる思想家であり、教育者でもあった。

この大隈を輔けた小野梓は、『救民論』(明治二年)において時代的先覚であることを示し、『国憲汎論』(明治十年、全三冊)においては当時において最も進歩的な国憲論を展開した逸材であった。彼は、実証主義的な近代政治学の日本の祖として高く評価される学究であり思想家であった(本史 第一巻 二九三頁参照)。また、他面においては、実際政治に深い関心を有し、立憲改進党結成に参画するなどの政治的実践を行った。しかし、明治十九年、三十三歳という若さで歿している。

鷗渡会のリーダーで、東京専門学校では「憲法史」「外交学」「貨幣論」「租税論」「行政法」「立憲政体論」を担当した(早稲田大学大学史編集所編『東京専門学校校則・学科配当資料』資料10、13)高田早苗は、明治二十三年、埼玉県第二区から第一回衆議院総選挙に立候補して当選し、以後六回選出されている。

「経済原論」「銀行論」「国債論」「貿易論」その他経済学関係科目を担当した(同前)天野為之は、第一回総選挙に当選したが、明治二十五年に落選し、それ以後立候補することはなかった。

「法律原論」「刑法」など法学科目担当(同前)の岡山兼吉は、第一回総選挙に静岡県第三区から当選している。

「政治原論」「政体論」「政理学」「論理学」「心理学」など担当(同前)の山田一郎は両度に亘って立候補したがともに落選し、市島謙吉は、第一回の選挙には落選したが、明治二十七年には当選している。

小野梓を慕って集まり東京専門学校開校を実現した人々、高田早苗、天野為之、岡山兼吉、山田一郎、市島謙吉らは、いずれも衆議院総選挙に立候補し、あるいは当選し、時として落選していたわけである。

彼らは、いずれも、政治学や経済学を研究し、近代国家システムの形成のみちを追求していた。しかし、新時代創造の優れた担い手である彼らは、学理的研究にだけ留まることが許されず、政治的実践にまで踏み込まざるを得なかったのであろう。後になって、学問研究の発展のために、学問的研究と政治的実践の明確な分化が必要とされるが、近代国家形成の激動期においては、時代の担い手である彼らにとっては未分化のなかで時代的使命を遂行することが求められていたのではなかろうか。それが志の高い人々の生き様であったのであろう。

更に、東京専門学校の創設は前述の如く劇的であった。そして、その学校設立への情熱は、藩閥政府に抗して近代国家システムの形成という理想に支えられて燃えていたのである。それは、私的権力欲に基づくものではなく、また、教育を生業に利用しようとするが如き低俗なものでもなかった。それなるが故に、学校設立の精神は特色を持ち、また、崇高にして高邁であり、その故にこそ、学校設立への情熱はますます激しく燃え得たのであろう。

このように、学校設立の精神が高く、また、大隈を支えて設立の中核となった人々が高い学問的見識を持つだけでなく現実的実践的気風の横溢した人材であったからこそ、東京専門学校は、時の権力者であった藩閥政府にとって脅威の的となったに違いない。従って、多く述べられている如く(本史 第一巻 三七頁、五〇四―五〇八頁参照)、政府は目に余る多くの圧力を相次いで加えてきた。

政府は、東京専門学校を大隈の政治的な私兵養成所、謀反人養成所ではないかと疑い、世間もまた大隈の政治学校であるという誤解を持っていた。

政治経済学科は、こうした風潮のなかで、東京専門学校を潰滅させようとする政府や世間からの強い圧力に抗して、敢然として政治経済学科として開設されたのであった。

その見識の高いこと、その勇気の絶大なることは、まさに、壮と言うべきである。

こうした情況のなかにおいて、敢えて、開設された政治経済学科こそ、東京専門学校の「特色を示すものとして、世間も注目し、学苑当局もひそかに誇るところがあった」(本史 第一巻 四九三頁)ものである。

この歴史的経緯のなかに、東京専門学校設立の精神的特色が語られており、政治経済学科の精神的支柱を見ることができる。

高田早苗は、大学における従来の学科構成について、その歴史や現状を十分認識していたからこそ、「(小野梓らから)専門学校に於ける学科について相談をうけたとき、主として政治学の独立を唱えた」(高田早苗「大学としての政治学経済学の過去を顧みて政治経済学部の使命に及ぶ」『早稲田政治経済学雑誌』大正十四年五月発行第一号 一一頁)のである。それは、時代や学問体系に対する高田の見識に基づくものであったろう。

そして、その主張が容れられて、「東京専門学校においては政治学を経済学とともに一つの独立せる学科として政治経済学科を置く事になった」(同前 一一―一二頁)。

政治学経済学を大学の中の科目として扱った東京帝国大学の如きもあったが、そこでも、それらは文学部の一学科に過ぎなかった。東京専門学校は、政治学、経済学を持つ一つの独立した学科として政治経済学科を置いた、我が国における最初の学校であった。高田早苗は、それを誇りをもって述べている(同前 一二頁)。

それに留まらず、「政治学は、学苑当局により、創立当初から、経済学とともに、否、経済学以上に重要視され」(本史 第一巻 四九四頁)、更に、高田は、早稲田の政治学が、帝国大学のドイツ流に対して、イギリス的学風の特色を持ち、日本における英国流政治学の中心になったことを、当然のこととして自信をもって述べている(『早稲田政治経済学雑誌』第一号 一三頁)。

政治経済学科を創案し開設させたのは、東京専門学校設立に参画した人々の、学問的見識と時代認識に強く依存するであろう。

その第一には、近代国家形成のための政治・経済システムの創建に強い意欲を持っていた彼らは、政治学、経済学の担うべき役割がきわめて重要であり、それぞれ一学科として独立せしめる必要性があると認めたことであろう。

第二に、近代国家形成への国政レベルでの実践的中心課題は政治および経済の領域にあったし、この両者には相互に関連するところが多かったことから、この独立した両者を併立させて政治経済学科にまとめたのであろう。

第三に、そうした意図を矛盾なしに実現し、却って、特色あるものにし得たのは、政治学および経済学の学問的性格によるであろう。すなわち、政治学と経済学とは、その学問的研究対象を別としている。けれども、今日的概念を以て考えるならば、両者ともに、ミクロ(微視的)・レベルではなく、マクロ(巨視的)・レベルでの思考に立つものであることにおいて共通するものを持っている。また、両者ともに、一つの学問上の研究領域として現象的技術的諸問題への接近方法の研究を深化させなければならないが、それらを包含しながらさらに深く本質的諸問題――「人間・社会・国家・世界とはなにか」など――の追求に強い関心を持たざるを得ないことを共有している。

政治学にしても経済学にしても、他の学科の中に包含されるのが一般的であったなかで、敢えて、この両者を併立して一学科を設立せしめたものは、時代的使命感と学問的造詣であった。しかも、この問題意識は、百年を経た今日においても、なおその斬新性を失っていない。

こうした経緯を顧みるとき、政治経済学科の「政治経済学」という概念は、方法論としての「政治経済学的方法」を意味してはいない。それは、政治学と経済学という隣接科学を併立的に包括して独立した一学科とし、「政治経済」学科という呼称を創案したものであろう。

現代的課題を考えてみても、「政治経済学科」設立の意義はきわめて大きいものであることがあらためて認識され、先人に敬意と感謝の意を捧げなければならない。

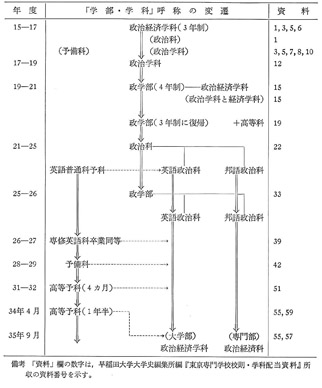

明治十五年十月二十一日、政治経済学科(次頁の第一図参照)は東京専門学校の開校により発足した。

この「政治経済学科」は、開設新聞広告において、「政治、経済学」を邦語講義を以て教授するとしている(『東京専門学校校則・学科配当資料』資料1――以下、資料番号を示す)。ここにいう「政治」は「政治学」を意味していることは説明を要しない。

学科の呼称は、十五―十六年度においても既に一定しておらず、開設時の入学試験案内では「政治科」(資料1)、学校規則では「政治学科」(資料3)と混用されている。また、授業内容も翌年には「政治経済学」を教授すとされ(資料5)、ここにも開設新聞広告との不統一が見られる。しかし、これは学校規則要領で政治経済学科と明示しながら、その学科課程表で政治学科として取り扱っている(資料5、7)ことから見ると、それは初期においては略式便法として用いられていたと見られる。しかし、それを当然視したのは、学科創設の理想と意義について、人々に共通するものがあったからであると考えざるを得ない。

鷗渡会員達は、大隈や小野の信頼に応えて政治学校創設の希望に燃えていたとともに、他面において、国政参加の機会を期待していた(本史 第一巻 六三四頁)が、こうした諸活動は、すべて広義に「政治」で表現できるものであったとも言えよう。

明治十八年になると、学校規則(資料12)において、「政治学科」となる。

明治十九―二十年度の学校規則(資料15)は、政治学科および経済学科を持つ「政治経済学科」を教科として、四年制の「政学部」の発足を明らかにしているが、それは、明治十九年八月の私立法律学校特別監督条規の影響を受けて、

年度半ばにして三年制に逆戻りされることになった(本史 第一巻 五四三頁)。

三年制の三学科(政・法・理)制から出発した東京専門学校は、四年制の三学部制(政・法・英)を布く大改革によって一層の発展を期待したが、年度半ばにしてその志は変更を余儀なくされたのである。その代りに一年の高等科を置くことになった。

更に、明治二十一―二十二年度の新設諸科規則要領によると、学部制を見合せるとともに、法律科のほかに行政科を設置することになった。しかし、文部省の意向に従って、「法律科即ち司法科を第一法律科と称し又行政科を第二法律科と称す」(本史 第一巻 五五二頁)とする改正が行われた(資料22)。

しかも、語学力の習得の必要から、従来の「邦語による学科」のほかに、英語政治科および英語行政科を英語第一法律科とともに新設する大改正を加えた(資料22)。

そして、「この時以来、少くとも政治科に関する限りは、東京専門学校の残余の歴史すべてに亘り、邦語政治科と英語政治科の併置が定着し……そして、一は専門部に、一は大学部へと発展することになる」(本史 第一巻 五六四頁)のであった。

更に発展を期した東京専門学校は、二十五年十一月刊行の『学校改正規則および講師』(資料33)において三学部(政・法・文)制を復活し、政治学を教授する政学部を再出発させた。政学部には「政治科(邦語・英語政治科)」が設けられた。法学部には、法律科とともに、行政科(邦語・英語第二法律科)が設けられるのであった。

二十六年からは英語法律科および英語行政科が学生数僅少の故を以て廃止される一方、英語各本科に進む者のために予備授業を授ける専修英語科を設け、進学過程の充実を図って、将来の基礎を作っている。

その専修英語科は、三十一―三十二年度において、一年制の高等予科として整備された。三十三年度報告(資料55)において本校学科を大学部と専門部とに大別して新しい大学として出発することおよび高等予科を開校することが予告され、それに基づいて、大学部進学予備門としての高等予科(一年半制)が三十四年四月開校された。

そして、三十五年九月、早稲田大学が開校されたのである。

第一表に見られる如く、その教授科目は、開校以来、充実の方向を進んではきたが、それは必ずしも直線的ではなかったとみられる。それは、制度的変革を伴って行われた場合もあれば、担当者の有無などの都合による場合もあった如くである。また、同一の内容ながら科目名を変更整理したり、試行錯誤的に科目の存廃を取り扱ったと思われる場合もある。

けれども、全体的には講義科目充実の方向に向って、多くの学外者の協力を得ながら、意欲的な努力が積まれてきた足跡を見ることができる。

政治経済学科は、前述の如く、「政治、経済学」を教授する学科として設立された。しかし、各年度の『学校規則要領』を見ると、教授科目として、政治学だけを挙げ、経済学に触れていない年度もある。(二十一―二十二年度、二十二―二十三年度、二十四―二十五年度、二十五―二十六年度、二十七―二十八年度、二十八―二十九年度)。

更に、二十九―三十年度においては、政治学という表現を退けて、政学部は、国家学(帝国憲法、皇室典範、議院法、選挙法、国家原論、国法学行政法等を含む)、および、経済学、財政学、史学、国際公法等の諸科を研究させるとある(資料45)。三十―三十一年度も同様であるが、それ以後は資料に明記されるところがない。

創立期をはじめとして、以後、政治学関係科目数より経済学関係科目数が多い。それはそれぞれの科目の性格と担

第一表 政治経済学科学科目の推移(明治15-16年度―34-35年度)

当者の有無によってもたらされた結果であろう。経済学が教授科目として規則要領に記載されていない期間においても、経済学関係科目は多く、整理充実されているので、それを脱落させた理由は明確ではない。

また、政治学の代りに国家学が登場するが、二十一―二十二年度以降国家学関係科目が多く開講されてきたとは言え、それは政治学関係科目の継続や新規開講を排除してはいない。それにも拘らず、開校以来の政治学の看板が学問的性格を異にする国家学に置き換えられたことは、重要な関心を持たざるを得ないが、その理由を理解することは、筆者にはできない。

それら不明の点があるとしても、政治経済学科の科目構成の上で特色あることとして看取できることは、史学・史論(各国史・各時代史・文明史・憲法史・外交史・政治史)および哲学(特に論理学・社会学)の重視ならびに討論(国会演習)の開設であろう。ただし、経済史は、史学ではなく経済学関係科目として記載されている(資料51)。

それは、政治経済科開設期の人と精神および政治学、経済学の学問的性格によるところであろう。

政治経済学科の発展を、校則による制度的変革と学科目構成の内容的充実の視点から見ると、次の如く区分できるであろう。

第一期 創立期(十五―十六年度から十八―十九年度まで)

第二期 躍進・挫折期(十九―二十年度から二十―二十一年度まで)

十九―二十年度に三学部制を実施し、政治経済学科(または政治科、政治学科)は政学部(四年制)に発展し、政治学、経済学その他全科目の充実が急速に進められた。しかし、政府の監督条規により、その志は年度半ばにして挫折を余儀なくされ、三年制に変った。そのために、新たに高等科を設けた。

第三期 再躍進期(二十一―二十二年度から二十四―二十五年度まで)

学部制を廃止し、英語専門諸科が新設された。ここに、英語政治科と邦語政治科の誕生を迎えるとともに、カリキュラムは飛躍的な充実が図られた。それも二十五―二十六年度頃までには落着いてきた如くである。

第四期 拡張・安定期(二十五―二十六年度から二十八―二十九年度まで)

二十五―二十六年度において、再度、学部制を導入し、規模の拡張に対応した。そして、政学部が復活し、その下に邦語政治科と英語政治科が設けられることになった。ここに注目すべきことが一つ生まれた。それは、学則要領での記載順序が、従来は邦語政治科―英語政治科であったものが、二十八―二十九年度において、英語政治科―邦語政治科と逆転したことである。邦語政治科は開設以来の邦語講義の歴史の継承者として位置づけられていたが、大学開校の展望にたって、専門部になる邦語政治科は、その位置を、学部に発展する英語政治科に譲ったのである(一六頁の第一表註7参照)。

科目編成上の動きは、この間、比較的に安定している。

第五期 飛躍準備期(二十九―三十年度から三十五年九月まで)

学科目の改廃、充実の動きが二十九―三十年度から活発化してきた。また、学校全体としても制度改革が進められ、この年度に専修英語科が廃止されて英語学部(四年制)が新設され、更に、三十一―三十二年度には高等予科(四ヵ月制)が設立され、それは三十四年四月発足の高等予科(一年半制)に発展していき、三十五年開校の大学部体制への準備の過程が展開されていた。すなわち、新大学構想の実現のために、学科目の充実、制度の整理が行われていたのである。

以上の時期区分は、『東京専門学校校則・学科配当資料』(解題一四―一九頁参照)と若干異っている。それは、『資料』が学校全体から見た制度変革の推移の視点に立っているのに対し、筆者は、政治経済学科中心にみた制度変革と学科目の改廃、充実の動向を考慮したものであることに、理由があろう。しかし、その相違は、さほど大きなものではない。

我が学部が政治学科と経済学科の二学科よりなる正式の大学学部として成立したのは大正九年四月であった。正式という意味はそれより一年半前の大正七年十二月六日、官立大学と並んで私立大学の設置を認める大学令が公布され、九年四月成立の学部は同令に則って作られた学部だということである。大学令の公布を見るや学苑当局者はきわめて迅速にこれに対応し、早くも九年二月には設置認可の勅裁を得たのである。

尤も、法律上の許可が直ちに大学の実質的な発足を可能とするわけではない。実質的な発足のためには学部にふさわしい科目編成と教授陣が存在しなければならない。それは一―二ヵ月の短期間でできるものではない。また、学生の学部入学資格の問題もある。大学学部への入学資格のある学生は旧高等学校令による課程修了者である。従って、大学設置許可の二ヵ月後、すなわち大正九年四月の時点において有資格学生が存在しなかったとすれば、学部は形式的には成立しても、暫く開店休業とならねばならない。設置認可と同時に学部の実質的発足が可能であったのは、既にその前に学部にふさわしい科目編成と教授陣が整えられていたとともに、学部に入る資格を持つ学生を育てていたからである。一寸妙な表現になるが、我が学苑において大正九年四月という時点で、大学令による大学が形式的、実質的に発足し得たのは、それを遡るかなり以前に実質的な大学化がなされていたからなのである。

本史第二巻に詳述されている如く、明治三十年代早早、我が学苑は学制の根本的な充実計画の立案に着手した。計画の核心は予科↔本科制度である。この計画の上に、明治三十四年四月、修業年限一年半の高等予科を、翌三十五年九月、大学部を開設した。当時、帝国大学への入学有資格者は修業年限三ヵ年の高等学校修了者に限られていた。高等学校は大学の予科(予備門)であった。大学において高度の学術の研鑽に耐えるためには高等学校での基礎学力の修得が不可欠であるというのがこの制度の趣旨であった。我が学苑が高等予科→本科のシステムを作ったのはこの官立大学の制に倣おうとしたのであって、従って、この時点において学苑は実質的な大学化へ向って大きく踏み出したのであると言うことができる。

しかし、予科の課程が官立のそれの半分であったことは我が学苑の側の引け目であった。この引け目をなくすべく、我が学苑は大正六年四月、更に一歩を進めて高等予科の修業年限を二ヵ年とした。それに対応して、大学部のアカデミック・カレンダーを四月から翌年の三月までと改めた。大学部を九月開講のままにしておくと、高等予科修了生に半年の空白期間ができてしまうからである。

修業期間の半年延長に対応して、学科編成の整備、教授陣の充実が計られたことは言うまでもないが、この点は後出の「二 カリキュラムおよび担当者」のところで詳述されるので、ここでは触れないこととする。

ところで、大正九年四月、我が学苑は、学部の予科として高等学校と同じ三年制の高等学院を開設した。しかし、その第一回修了生が出るのは大正十二年三月である。従って、その間の三年間、学部は入学資格を持つ学生を他に求めなければならない。こうして求められたのが修業年限二ヵ年の高等予科修了生であった。ということは、文部省もまた高等予科を高等学校と同資格の学校と認めたということである。

高等予科は大正九年四月にも学生を募った。つまり、この年度、新設の高等学院と高等予科の双方がそれぞれ学生の募集を行ったわけである。高等学院は三年制であるので、前述した如く、第一回修了生が出るのは大正十二年三月である。大正八年四月、高等予科に入った学生は十年四月、学部に入る。故に、大正九年度から高等予科への入学をやめ、高等学院一本にすると、大正十一年度の学部入学者が得られなくなる。これが、大正九年、高等学院、高等予科の双方で学生を募集した理由である。

それにしても、こうした措置が可能であったのは、前段でも指摘したように文部省はじめ政府筋の高等予科に対する高い評価があったればこそである。かかる経緯を重視する筆者は大正六年の高等予科の整備・充実をもって、我が学苑における名実伴う大学の、従って政治経済学部の成立期とするのである。

(『早稲田学報』昭和2年7月発行第389号64頁)

だが、ここに一つの問題が残った。それは大正六年度に高等予科へ入学した学生諸君をどう遇するかという問題である。大正九年四月、大学令による学部が発足した時、彼らは既に旧大学部の二年生であった。資格的には、彼らもまた、学部入学の有資格者である。そこで、学苑では、そのまま旧大学部に留まり卒業するか、あるいは学部学生に身分変更するか、いずれかを学生自身の選択に委ね、身分変更を希望する学生のために別格学科編成表を用意したのである。これも詳細は後出の「二 カリキュラムおよび担当者」のところで述べられるので、要点のみを記すと、身分変更を求める旧大学部二年生は別格学科配当表によって第一学年からやり直し、大正十二年三月に正規の学生…もに学部を卒業するというものである。つまり、大正六年四月に高等予科に入学した学生は四年間で大学令による学部を卒業することができたわけである。この辺の措置も移行過程をおろそかにしない慎重、適切な配慮であった。

旧大学部時代においても、学苑は卒業生に対して学士の称号を与えていた。大学部政治経済科の卒業生には、政学士の称号が与えられた。大学令による政治経済学部発足後も暫くの間、学士号として、これを踏襲している。政治学科卒業生に政治学士、経済学科卒業生に経済学士の学位が与えられるようになるのは大正十五年からである。何故に、三年間に亘り、旧来の政学士号を続けていたのであるか、理由を明らかにすることはできない。

それでは政治経済学部の学生数はどの位であったのか。大学令による大学設置認可のための届書には各学部の在学者定数なる項目があり、政治経済学部のそれは三百二十とされている。これは一学年の学生定数であると考えられるので、三学年を通じての学生数は九百六十と定められたわけである。

『早稲田学報』第三八九号には、昭和二年三月末日調として各学部の在籍者数を掲げているが、それによると政治経済学部の学生数は第二表の如くである。

各学年とも定数を下回っている。特に第三学年の在籍者数は定数の半分に過ぎない。また、経済学科に比して政治学科の学生数が極端に少ない。第三学年の両者の比は一対十四である。更に、政治学科の学生数は学年によって著るしく異なる。こうした事実をもたらした理由についても残念ながら、説明することができない。

ここでの主題はカリキュラムの説明ということになる。しかしそれについては後段で詳述されるので、ここではごく簡単にその特徴と思われるところを述べるに止めることにする。

大正十一年度の学科編成表によると、政治学科、経済学科ともに第一学年では必修七科目、第二、第三学年では必修、選択合わせて八科目、三年間に履修すべき科目数の合計は二十三科目であった。これは他大学に比して少く、自学自修という我が学苑の基本的教育方針が此処にも現われていた。当時の常務理事・田中穂積はこれを自知自発主義と呼んで、学苑の特色ある教育方針として誇っている(『早稲田学報』第三〇〇号、大正九年二月)。

勿論、我が学苑は自学自習の名のもとに学生を放置していたわけではなく、苦しい財政事情の中、大図書館を造るなど、自学自習主義を裏づける体制を整備することに最大限、努力はしたのであって、この点は本史に詳しく述べられている。

学部の学科編成は、幾つかの科目の追加を除くと、大正九年以来、基本的には変化なしに推移したが、昭和七年に至って、大幅な変更が行われた。それは学制改革と呼んでよいものであったし、事実、そのように呼ばれた。政治経済学部長で理事であった塩沢昌貞は既に昭和五年六月の『早稲田学報』(第四二四号)に「大学教育行詰りに対する所感」と題して、改革の必要性について述べているので、改革計画はかなり以前から進められていたようである。塩沢の文章の一部を引用しておこう。

学科の整備とか案排とかについては、外面上は整っておるが、教授、指導方法に就いては実は卒直にいふと、我国の大学教育はなってゐないといはれても致し方がないのである。研究とか指導とかの方法がまだ充実して居ない。……(中略)……早稲田大学に於いては自修的研究といふことが教授上のモットーとしてあるが、此点がまだ充分に実現出来ない感がないでない……

改革の基本点を要約、列記すると、次の如くである。

(一)注入主義を避けるために、少数の基本学科目に限り精確に徹底的に学習せしめる。

(二)学部、専門部共に多数の選択科目を置く。

(三)適当な教科書及参考書を指定し、学生に予修せしめ、講義は要領を尽すだけとする。

(四)予習、討議、演習に重きを置き、教授と学生との接触を密にする。

(五)学外より専門家又は実際家を招聘し、短期講義を頻繁に行う。

(六)記憶力にのみ訴える試験制度の弊を矯め、其実力を発揮せしめる。

見られる如く、改革と言っても、それまでの基本方針、つまり学生自身による自学自習(自知自発)を再確認し、そのためによりふさわしい学科編成を行うというものであった。勿論、この改革は政治経済学部のみのものではないが、政治経済学部に即して改革の内容を具体的に示すと、こうである。

(一)これまで必修科目のみからなっていた第一学年の学科配当にも選択科目を置いた。

(二)他学部の学科目を選択の対象とした(現在の他学部聴講制度)。

(三)演習という科目を置き、これを重点科目とした。

尤も演習の置き方は政治学科と経済学科とでは異なった。すなわち、政治学科では演習として、第二学年に政治科学、一般公法、政治史を、第三学年に政治哲学、国際公法、行政法を置くという形であったが、経済学科では第三学年に経済学演習という名を掲げ、担当者として教授名を列記するという形であった。因に、この年度(昭和七年)の演習担当者は服部文四郎、林癸未夫、二木保幾、村瀬忠夫、宇都宮鼎、久保田明光、阿部賢一、塩沢昌貞、杉森孝次郎の九教授であった。

この昭和七年の学科編成方針は次第に戦時色を反映させながらも基本的には敗戦間際まで引き継がれていく。戦時色の第一は昭和八年から軍事教練が加わることである。当初、それは随意科目として置かれたが、昭和十四年度に至って必修科目となった。また、昭和十一年度から政治学科、経済学科双方の第一学年に「外国学生特殊研究」という科目が置かれた。設置の趣旨はアジア諸国、特に満州国からの留学生受入れで、日本人の学生が聴いてもよいとするものであった。これは翌十二年には第二学年に、翌々十三年には第三学年にも置かれた。

戦時色は敗戦の前年、昭和十九年十月に至って遽かにエスカレートした。同年十月十六日、学苑当局は次のような申請書を文部省に提出している。

本大学ニ於テ、戦局愈々重大ナル現段階ニ対処シ、「決戦非常措置要綱ニ基ク大学教育ニ関スル措置要綱」ニ鑑ミ、文科系学部ノ教科内容ヲ刷新シ、各学部ニ於テ多年踏襲セル科目制ヲ廃止シテ学年制ヲ実施シ、以テ学問ノ簡素化並ニ統一セル知識ノ活用ヲ図ルト共ニ教授方法ニ一段ノ工夫ヲ為シ、動員即応ノ態勢ヲ確立セントス。

尚文科系学部ノ学科課程改正ノ要旨左ノ如シ。

(一)政治経済学部

本学部ニ於テハ重点主義ニ依ル教科内容ノ簡素化ヲ図リ、科目ノ改廃ヲ行フト共ニ、特ニ大東亜戦争完遂ノ為、物心両面ニ亘リ重要ナル任務ヲ有スル政治並ニ経済研究ノ須臾モ忽セニスベカラザルニ鑑ミ「戦時政治論」、「戦時行政法」、「戦時経済論」、「戦時財政論」、「戦時配給論」、「東亜政治研究」、「東亜経済研究」他数科目ヲ配シ、尚共榮圏留学生ニ対シ「特別研究」ヲ設ケテ、皇国ニ関スル充分ナル認識ヲ得シムベキ措置ヲ講ジタリ。

昭和十九年十月および昭和二十年四月の学部学科配当予定表を見ると、第一学年には「東亜政策」(大西邦敏、杉山清)が、第二学年には「戦時政治論」(中野登美雄)、「戦時経済論」(林癸未夫、久保田明光)、「東亜史」(青柳篤恒)が、そして第三学年には「戦時財政論」(時子山常三郎)、「東亜政治研究」(大西邦敏)、「東亜経済研究」(杉山清)、「戦時行政法」(佐藤立夫)、「戦時配給論」(山川義雄)が置かれている。三学年を通して置かれた「特別研究(留日学生)」の担当者は青柳篤恒であった。

尤も、この頃、多くの学生は戦場に駆り出され、残った学生も勤労動員の工場通いで、勉強どころではなかった。右の戦時色濃厚な学科配当も殆ど有名無実であったのである。

昭和二十年の秋、敗戦の混乱にも拘らず、講義は再開されたが、学科配当のあり方には一大革命とも言うべき変化が生じている。昭和二十一年度の学科配当表を見ると、第一学年の必修科目は十科目、第二学年は必修九、選択二の計十一科目、第三学年は必修六、選択三の計九科目、三学年の合計三十科目と大幅に増加し、しかも必修科目中心主義とも言うべきものになっている。長い間の伝統であった、少ない単位数、広い選択幅という形で具体化されていた自学自習主義はここに至って否定されたかの観がある。しかし、此処では、この事実を指摘するに止める。

以上の他に、記すべきこととしては二つある。新聞学科の創設と自治行政科の設置である。しかし、これらについても後段で取扱われることになるので、此処では必要最少限に止める。

先ず、新聞学科であるが、ジャーナリズムと学苑、とりわけ政治経済学部との縁は深い。学部では既に昭和二年度から随意科目として「新聞研究」(喜多壮一郎担当)を置いていた。戦後早早これを一学科にまで高めることが必要と判断され、昭和二十一年八月二十二日付で新聞学科設置認可申請書を文部省に提出した。申請は九月十六日、文部大臣田中耕太郎の名を以て認可された。学生数は五十名、採用方法は一般公募ではなく、学院からの進学者と在学生中転科を望む者を以て満たすことに決められた。

その学科編成は政治学科、経済学科と比べると著しく異なっている。前述した如く、両学科とも自知自発主義で、戦後必修科目が大幅に増えたとはいえ、科目の殆どが原理的、一般的なものであったが、新聞学科には写真研究、速記術、タイプライティングといった如き具体的、技術的な科目が多かった。卒業後すぐにジャーナリストとして活躍できる技術を身につけさせることが、その狙いであったことは言うまでもないが、後に、これが同学科の弱点として問題になっていったのは皮肉である。

次に自治行政科であるが、これは初め学部にではなく、専門部政治経済科の一部門として設置された。そこで、前提として専門部政治経済科、関連して専門学校政治経済科について一言しておく。

専門部の実質的な出発は明治三十五年九月であった。その年は前述したように高等予科→大学部という体系が成立した年である。その年、中学校から直接に入学できる専門学校が設置された。それが専門部である。大正九年四月、大学部は名実と伴う大学学部に昇格したが、専門学校令には変化がなかったから、専門部は従来通り続けていけばよかった。しかし、手直しが全く不必要であったわけではなかった。手直しが必要とされたのは学苑内の位置づけについてであった。それまで、専門部と大学部とは法律上は同格の専門学校で、いわば併列的位置にあったのであるが、今や大学部は大学令による大学となり、学苑はそれら学部の集合体としてのユニバーシティとなったので、専門部はこのユニバーシティの附属学校へと位置を変えることになり、ために学則変更が必要となったわけである。新しい専門部学則は大正九年七月二十九日に認可された。

それまで、専門部各科の科長は大学部各科長の兼任であったが、学則変更によって、専門部部長のもと、各科には学部から出た教務主任が配されるという形を採った。しかし、昭和二年からは、各科ごとに対応学部から学科長、教務主任が選任されるというように変更された。とはいえ、教員組織は学部とほぼ共通で、学科編成も一学年に国語、地理学等の教養的な学科が配されたことを除けば、学部と殆ど同じであった。

次に専門学校であるが、これは関東大震災の翌年、大正十三年四月に開設された夜間学校である。学苑にはもともと専門部に見合う夜間の学校を造ろうとの気運があったのであるが、大震災によって神田の諸学校が罹災し、勤労学生の勉学に多大の支障を来したので、急速に実現に向って動くことになった。

「早稲田専門学校学則」によると、政治経済科、法律科、商科の三学科があり、学生には第一種学生と第二種学生とがあった。第一種本科生は中学校卒業生または文部省検定合格者であり、第二種別科生は学苑が行う試験に合格した者である。第二種の学生はさまざまな人生経歴を持つ者達であった。彼らはこの窓口があったことにより学苑の人となり得たことを喜んだが、学苑もこれによって、この裾野を広く社会に広げる機会を持ち得たのであった。専門学校の学科編成、担当者も、専門部の場合と同様、学部のそれと殆ど同じであった。

ここで、専門部に自治行政科が設置されるに至った事情を記す順序となった。同科(正確には自治行政専攻)の認可申請がなされたのは昭和二十二年十二月二十四日で、開設は翌二十三年四月である。「設立理由書」によると、その目的は地方自治体の指導者の養成である。そして、その根底には、「民主主義は人民自治を理想とし、人民自治は地方自治体の健全なる発達を基盤とする」との認識があった。学科編成は政治経済科のそれとは非常に異なり、必修科目を主として履習科目数が非常に多く、しかも政治、経済、法律の諸学科から農地制度論、協同組合論、社会教育論、都市および農村計画論にまで及び、ヴァラエティに富んでいた。良く言えば多彩、悪く言えば総花的であった。地方自治体ですぐに役立つ人材の養成という意欲が、このような学科目編成を採らせたのであろう。

ところで、自治行政科(専攻)設置計画も昭和二十二年という時点で突然に出てきたわけではない。農村の次代を担う人材を養成することの必要性の認識はかなり以前から学苑にはあった。その一つの現われを、我々は農学部創設計画のうちに見る。昭和十八年六月十四日の理事会は翌年四月を目指して、農学部を開設することを決定した。理由の一つは農村の次代のリーダー達を学苑に吸収しようとすることであった。

しかし、この決定は実現には至らなかった。十二月二十二日の理事会はこの決定を白紙に戻して、新たに専門部の一科として農学部を設けることを決めた。しかし、これもまた実現の運びには至らなかった。敗色が日本を覆い、食料を含めてあらゆる物資が不足し、学生、生徒の大半が戦場に、工場、農村に駆り出されていた当時の事情を思えば、学部、学科の新設は、客観的には全く不可能であった。

しかし、農村の次代を担うリーダー達を学苑に吸収し、訓練したい、それが必要であるとの認識は抱かれ続けたわけで、これが昭和二十三年四月の専門部政治経済科自治行政専攻誕生の母胎であったと筆者は推測するのである。

大正九年、大学令による政治経済学部が発足した時の専任教授は

の僅か八名であった。同年秋(十月)には大山郁夫が教授として復帰する。

大正十一年の『早稲田の今昔』には教員一覧が載せられてあるが、教授、講師を混じてイロハ順に掲げているので、誰が教授であり、誰が講師かは判然としない。こういう限界はあるが、政治経済学部関係教員を示すと、左の五十五名である。

猪俣津南雄、出井盛之、馬場哲哉、服部文四郎、原久一郎、(農博)橋本伝左右衛門、二階堂保則、新田孫三郎、本多浅治郎、太田正孝、大槻信次、大久保常正、大山郁夫、(法博)岡田朝太郎、渡俊治、(法博)河津暹、神尾錠吉、(法博)横田秀雄、横山有策、高橋清吾、立川長宏、(法博)田中穂積、伊達保美、(法博)副島義一、(法博)中村進午、中村萬吉、内ヶ崎作三郎、宇都宮鼎、(法博)浮田和民、梅若誠太郎、久松廉告、草野豹一郎、山崎貞、山本勇造、(文博)山岸光宣、松井等、(法博)牧野菊太郎、煙山専太郎、五来欣造、江間道助、(文博)遠藤隆吉、安部磯雄、青柳篤恒、(法博)栗津清亮、西条八十、菊池三九郎、遊佐慶夫、(法博)塩沢昌貞、志賀重昂、信夫淳平、島村民蔵、島村他三郎、清水行恕、(法博)平沼淑郎、鈴木貫一郎

それから三年後の政治経済学部教授は二十二名で、その氏名は次の如くである。(大正十四年四月一日刊『早稲田学園』による)

服部文四郎、林癸未夫、二木保幾、本多浅治郎、大山郁夫、高橋清吾、(法博)副島義一、(法博)中村進午、中野登美雄、内ヶ崎作三郎、(法博)浮田和民、梅若誠三郎、(法博)牧野菊之助、煙山専太郎、五来欣造、(文博)遠藤隆吉、安部磯雄、阿部賢一、青柳篤恒、(法博)塩沢昌貞、志賀重昂、(法博)平沼淑郎

林癸未夫、二木保幾、中野登美雄、阿部賢一の四氏を除いて、他の十八氏はすべて大正十一年の一覧にある。この十八氏は大正十一年度、教授であった人々としてよいのではなかろうか。大正十一年度一覧にあって大正十四年度にない人々で主な方は猪俣津南雄、出井盛之の二氏である。猪俣は共産党シンパと目され、大正十二年のいわゆる研究室蹂躙事件を機として、学部を去ったのである。

大正十四年度、新たに加わった四氏のうちの一人中野登美雄は前年の大正十三年一月、学苑が設けた助教授第一号として就任、一年で教授に昇進したのである。

学部発足時の教員組織は明治四十年以来の教授、講師の二本立てであった。助教授、専任講師、助手の制度はなく、教授でない者はすべて講師であった。講師の中には将来、教授となることを約束された人、すなわち戦後の組織中の専任講師に当る人々もいた。例えば、大正十四年度、講師の一人であった久保田明光がそれである。しかし、給与を含めて待遇としては学外から来る講師と同一に扱われた。こうしたあり方は敗戦に至るまで続いたらしい。助教授の名称は理工学部にのみ早くからあったが、実態は教務補助であった。故に、教員一覧表などに載る際には、講師のあと、つまり最後尾に記された。名のみで、地位は補助者に過ぎないのが理工学部助教授であった。

本格的な制度としての助教授制度ができたのは大正十三年一月であった。この時、政治経済学部助教授となったのが後の総長中野登美雄であった。『早稲田学報』(第三四七号、大正十三年一月十日刊)には次のような記事が載っている。

新助教授嘱任

旧来本大学の助教授制度は主として理工学部にのみ限られて居りしが、今日之れを各部科に拡張し適用することとなり、以て左の如く専属助教授の新任を見たり。

政治学部 中野登美雄氏

法学部 中村宗雄氏

右同 高井忠夫氏

商学部 末高信氏

右同 長谷川安兵衛氏

因に前記五氏は何れも本大学出身にして、且つ留学生として欧米に学び、昨年来順次に帰朝し、その生新の研究を提げて教壇に臨まれるを以て、本大学の内容に一段の精彩を添へたり

学苑の、そして政治経済学部の教授陣が急速に充実されていったあとを偲ぶことができるであろう。しかし、教授二十二名という数は戦前、これが最大で、以後、教授数で見る限り、減退する。昭和六年度の学部教授数は十七名である(昭和六年四月二十日刊『早稲田学園』による)。

大正十四年から、六年間に大山郁夫、副島義一、内ケ崎作三郎、梅若誠太郎、牧野菊之助、遠藤隆吉、安部磯雄、志賀重昂の八氏が退き、代りに大正四年度講師の列にあった宇都宮鼎、杉森孝次郎の二氏、および浅見登郎が新たに教授に加わった。大山郁夫、安部磯雄の二氏退任の理由は昭和二年、それぞれ労農党、社会大衆党の党首に就任されたことである。大山の辞任に当っては、いわゆる大山事件がおきている(これについては本史第三巻に詳述されている)。

昭和六年度、学部助教授として、内田繁隆、久保田明光、天川信雄の三氏の名が掲げられている。この年度の講師は左記の二十二名である。

磯谷孝次郎、H・B・ベニンホフ、時子山常三郎、大西邦敏、大森洪太、(経博)太田正孝、渡俊治、立花嘉美、高井忠夫、中村佐一、村瀬忠夫、内ヶ崎作三郎、(法博)野村淳治、柳川勝二、小林新、酒枝義旗、喜多壮一郎、(法博)信夫淳平、清水孝蔵、島田孝一、島村他三郎、末高信

講師の中村佐一、時子山常三郎、大西邦敏、酒枝義旗の四氏は後に教授となった方々で、大正十四年度において久保田明光氏がそうであったように専任講師的立場の人々であった。なお、大正十五年七月には助手規則ができている。助手と言っても無給で、ただ大学院の学費を給付(免除)されるだけの身分であったが、この制度によって最初の助手となったのは政治経済学部関係では内田繁隆と中村佐一の二氏であった。昭和六年、その内田は助教授で、中村は(専任)講師であったわけである。

昭和十八年年度の教授も昭和六年度と同じく十七名。天川信雄、大西邦敏、川原篤、久保田明光、小松芳喬、酒枝義旗、時子山常三郎、中村佐一、吉村正の九氏が新たに教授となり、二木保幾、本多浅治郎、高橋清吾、中村進午、宇都宮鼎、浮田和民、阿部賢一、浅見登郎、塩沢昌貞の九氏が退任、あるいは逝去されたのである。

助教授は杉山清、平田冨太郎の二氏。また原田鋼が専任講師的な地位の講師であった。

翌十九年度になると、佐藤立夫、山川義雄の二氏が同じような意味での講師に就任する。以降、旧制学部(大正九年の大学令による学部)終了までの専任教員人事を見ると、敗戦の昭和二十年十月に蠟山政道、昭和二十二年度に増田冨寿、翌二十三年度に保田順三郎、安藤彦太郎、市村今朝蔵、出井盛之の諸氏が加わる。うち、佐藤、山川、増田、保田、安藤、市村の諸氏は新制学部に切替った後も教員として引続き、それぞれ教授に就任されている。

なお、専門部、専門学校の政治経済学科には学部と別個の教員組織はなかった。

大学令による学部が発足した時、大学部政治経済学科長の安部磯雄がそのまま初代学部長となった。

学部長が安部から塩沢昌貞へと代ったのは大正十二年十二月二十四日という異例な時期であるが、何故こういう時期に異動が行われたのかは分らない。大正十三年二月には教務主任制度ができた。政治経済学部では政治学科教務主任、経済学科教務主任が置かれ、前者には高橋清吾、後者には二木保幾が就いた。

塩沢学部長時代は長く昭和十七年九月まで続いた。その間教務主任は何度か交替している。昭和二年二月には大山事件に係わって政治学科教務主任の高橋がやめ、中野登美雄が就任した。中野、二木両教務主任時代は昭和九年九月まで続き、その十月四日、経済学科教務主任が二木から久保田明光に代った。昭和十六年七月には、政治学科教務主任が中野から内田繁隆に代った。

昭和十七年十月四日、長い塩沢学部長のあとを受けて、中野登美雄が学部長に就任し、教務主任には政治学科川原篤、経済学科小松芳喬といわゆる若手教授が就いた。中野は昭和十九年九月総長となったので、林癸未夫が学部長となり、政治学科教務主任には吉村正が就く。小松は留任。林の学部長時代は一年余で終り、敗戦後の昭和二十年十月には久保田明光が学部長となる。この時から、教務主任は一人制となり、杉山清が就任した。二十三年五月、杉山のあとを中村佐一が襲う。

昭和二十四年四月、大正九年以来の学部は終り、新制学部が発足する。第一政治経済学部、第二政治経済学部の発足である。第二政治経済学部は夜間大学であるが、専門学校の後身というわけではない。第一、第二という二つの新学部が各旧学部のあとにつくられた事情については、本史で詳述されている。

こうして成立した第一政治経済学部長には引続き久保田が就き、第二政治経済学部長には時子山常三郎が就いた。旧学部、専門部は学生がいなくなるまで残ったので、久保田は旧制政治経済学部長、専門部政治経済科長を兼任することとなった。この久保田の地位は同年七月五日、中村佐一によって引き継がれた。

次に、専門部政治経済科の役職者について見よう。前段で述べた如く、専門部の新発足当時は、その各科長は対応する学部の学部長の兼任するところで、各科には教務主任だけが置かれた。初代の政治経済科教務主任は五来欣造であった。しかし、昭和二年十月から、各科長が選任されるように改まり、最初の政治経済科長には服部文四郎が就任した。服部の科長時代は昭和二十一年三月まで、実に十八年間に亘って引続いたのである。代るのは教務主任だけであった。五来は昭和六年三月まで教務主任を続け、天川信雄にバトンタッチした。昭和十四年五月から、学部にならって二人制となったので、天川と並んで時子山常三郎が教務主任となった。昭和十六年七月から十七年十月四日までの間の教務主任は川原篤と時子山常三郎、十七年十月から二十一年三月までの間は大西邦敏、時子山常三郎であった。

昭和二十一年四月一日、服部文四郎が科長の地位を退いて、政治経済科長には中村佐一が就くが、同年の十月一日には早くも時子山と代った。昭和二十四年四月には、前述した如く、久保田明光が科長を兼任することになった。

教授個人の研究活動およびその成果は後出の「三 人と学説」のところで一人一人について紹介されているので、ここでは学部としての研究活動に限って述べる。学部としての研究活動とは早稲田大学政治経済学会の活動である。

早稲田大学政治経済学会の創設の議は学部発足後間もなく起ったらしい。名実伴う大学学部となったことから来る教員の自負心と、そうなった以上官立大学に負けないだけの研究を行い、且つそれを客観化しなければならないとの責任感が学会創設計画の根本的動機であった。計画が熟して、いよいよ創設となったのは大正十三年であるが、月日まで特定することはできない。此処では会長、幹事、編集委員が教授会で決った十一月五日を以て創設の日としておく。会長は塩沢昌貞、幹事は高橋清吾、編集委員は五来欣造、高橋清吾、二木保幾、大山郁夫、阿部賢一、林癸未夫の六氏で、五来が編集長となった。

学会の最大の事業は機関誌『早稲田政治経済学雑誌』の発行であった。それを実現させるためには少からざる資金がいる。資金源は学生の納付金に求められた。すなわち、学部、専門部政治経済科および専門学校政治経済科の学生を会員とし、授業料とともに学会費を納入させたのである。こうした『早稲田政治経済学雑誌』の第一号は翌大正十四年五月に発行された。第二号の発行は同年十月である。大正十五年には第三号、第四号、第五号と三冊の発行を見、昭和三年からクオーターリィに、昭和九年からはバイ・マンスリへと発展していったのである。

次に、第一号と第二号の目次を掲げておこう。

第一号

巻頭の辞 教授 浮田和民

大学としての政治学経済学の過去を顧みて政治経済学部の使命に及ぶ 総長 高田早苗

論説

支那革命の当時統治権が清帝国から中華民国へ移転せる法理の考察 教授 青柳篤恒

為替相場の理論と実際及之が金融政策 教授 服部文四郎

我が予算の編製を論ず 講師 宇都宮鼎

エーゲ海の側岸に於ける刻下の民族大移動 教授 煙山専太郎

修正派としてのサンヂカリズム 教授 五来欣造

政治科学及び政治の概念について 教授 高橋清吾

福祉経済学者の租税論 教授 阿部賢一

社会政策概念の史的発展 教授 林癸未夫

経済学方法論概説 教授 二木保幾

欧米人の日本植民政策批判に就て 助教授 浅見登郎

人口理論の社会的背景 講師 久保田明光

雑録

佐藤信淵の政治学説 大学院在学 内田繁隆

第二号

欧洲の社会思想概観 教授 塩沢昌貞

無産階級倫理の基調 教授 大山郁夫

多数者政治に於ける形式と実質 教授 高橋清吾

収益分配の制度的一考察 教授 阿部賢一

資本主義の概念、本質及成立 教授 林癸未夫

価値論に於ける肯定の否定 教授 二木保幾

現象学的純正法学の梗概と其批判的研究 教授 中野登美雄

日米露三ヶ国とカムチャッカ 助教授 浅見登郎

新陳五百年 教授 平沼淑郎

浮田の巻頭の辞は「……政治も経済も社会的現象の一要素且つ世界的組織の単位として研究されなければならぬ。研究の順序としては一応古代のプラトンやアリストテレスに立戻らなければならぬけれども我々は彼等に超越して勇往邁進しなければならぬ」と言う言葉で終る気宇壮大な学問論であって、当時の学部教員の意気軒昂たる心理状態を彷彿とさせる。高田の文章は「……日本の大学に於いて政治学経済学を初めて大学の中の科目として取扱ったのは当時の東京大学であるが、之を一つの独立の学科と見做し、他の法律学其他と対立せしめたのは我東京専門学校即ち今の早稲田大学が最初であると申して宜しいのである」と、政治経済学部の地位を鮮明にしたうえで、そのあるべき政治学、経済学を次のように述べている。それは勿論、高田の考えであり、希望であるが、筆者は此処に引用しておく必要を感じる。

我日本に於ける政治経済学科の変遷、沿革の概要は右に述べた通りであるが、尚一言付け加へて置きたいのは政治学経済学、中にも早稲田に於ける政治学が帝国大学の独乙流なるに対して英吉利的学風を以て特色となした一事である。元来故大隈侯爵其人が英国に於ける立憲政治の謳歌者であつたのは勿論、之を補けた小野梓先生の如きは弱冠にして英国に留学し、英国憲法の運用を研究されたのみならずベンタム、ミル等の功利説を深く学んで帰られたのである。而して最初から政治学、憲法等の講座を担当した余の如きも東京大学に於て英国風の教育を受け、加ふるに英国の歴史、其憲法史等を好んで学修し、更には英文学に心酔して居たと云ふ様な訳で其教ふる所総て英吉利流であつた事は自然の勢である。夫や是やが原因をなして早稲田が我日本に於ける英国流の政治学の中心と成つたのは毫も怪しむに足らぬ事と云はねばならぬ。

思ふに今日、政治学を研究する上に於て徒に独乙風を吹かせ英吉利流を主張するが如き時代でない事は勿論であらうし、英吉利と云はず仏蘭西と云はず将又独乙と云はず世界各国の長所を採つて以て一団となし、結局日本的の政治学を組織せねばならぬであらうが、夫と同時に今後は政治学なるものを或は文学科の一部として取扱ひ、或は法律科の食客として之を遇するが如きは政治学の性質上頗る不合理なると同時に時代の進歩に伴はざる処置と云はねばならぬ。

余をして言はしむれば彼の儒教が重きを治国平天下におき政治と云ふ事を其教義の中心と為して居るが如く、政治学なる者を極めて広義に解釈し、財政学、経済学、史学、哲学、社会学の如きも要するに政治学の要素と見做すと云ふ事が最も適当の如く思はれる。国法学の如きも政治学の一部分たるには相違なきも其総てでない事は論を俟たない。而して一面法律的に政治学を研究する事は元より必要な事であらうが、哲学史学を基礎とした政治学が更に一層我日本の社会に勢力を占むるに至らん事を深く希望する次第である。

戦後、我が国は一連の教育制度の改革を実施したが、そのなかで新制大学の発足はいかなる意義を持つものであったか、またこれに対して早稲田大学はいかなる構想をもって対応したか、そして具体的にいかなる移行措置を講じたか、更にその後、現在に至るまでいかなる変容が見られたかについて見てゆくことにしたい。

戦後、文化国家の建設を目指して、「真に自由な新しい日本人が創造され、教育されることが希求された。昭和二十三年三月、島田孝一総長は、「新制大学発足にあたって」(『早稲田学報』昭和二十四年四月発行第五八九号 一頁)と題して所信を表明したが、そのなかでもこの点に言及している。すなわち、教育の本来の目的は、「我が国のあらゆる領域において新しい秩序を積極的に建設して行くとともに、人類の生活に対して何ものか新しい価値をプラスして行く創造的な国民を育成して行く」ところにあると言うのである。もしそうだとすれば、大学はいかなる具体的な方法を採用してその職能を果すべきかを熟考しなければならない。

現行憲法のもとに、昭和二十二年三月に学校教育法が制定されたが、そのなかで「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的および応用的能力を展開させることを目的とする」(五二条)旨がうたわれている。大学において人文と自然とに関する「真理の探究」がその職能のなかで重要な地位を占めていることは言うまでもない。もとより大学の目的、本質をかく解するからと言って、大学の職能のなかで「人間の育成」を第二義的なものとしていささかでも軽視することは許されない。将来、我が国の政治、経済、文化等を中心とする新しい環境に単に適応して、ひたすら自分自身の利益の追及のみに専念するのではなくて、いずれの領域においても指導的な役割を果しうる「人間の育成」こそ、今日、大学に課せられた重要な責務であるからである。昭和二十一年の初頭に来日したアメリカ教育使節団の提出した報告書でも、大学の職能として、「真理の探究」が第一に挙げられたが、同時に「社会人の育成」と「職業人の訓練」が重視されたことは意義深いものがある。総長が大学の責務として「人間の育成」を強調したことが新制大学発足に際して一つの指針になったであろうことは想像に難くない。このような視点にたって旧来の大学制度に対する根本的な検討が行われた。こうした情勢のもとで、我が早稲田大学は、新たに発足する新制大学について、特にあるべき学部体制についていかなる構想を持って対応したであろうか。

早稲田大学における新制大学の構想は、教育制度改革委員会における具体的な検討のあと、昭和二十三年二月五日に成案を得て、同委員会の大浜信泉委員長より島田孝一総長に答申された報告書において、その輪郭が明らかにされた。その後、新制大学設置に関して、設置委員長会、同委員会、教養科目委員会、体育科目委員会、教員選考委員会等が設けられ、早稲田大学における新制大学の具体案が練られ、その結果得られた案が、同年七月三十日に文部省に申請される運びとなった。このとき学部には昼間と夜間とが設けられ、昼間は第一学部、夜間は第二学部と呼称されることとなった。我が政治経済学部においては、第一学部の設置委員長は久保田明光、委員は中村佐一、吉村正、大西邦敏、小松芳喬、平田冨太郎が選任された。そして第二学部の設置委員長は時子山常三郎、委員は中村佐一、平田冨太郎、酒枝義旗、吉村正、大西邦敏が選任された。大学教務部より文部省への申請において、第一学部には、既存の政治学科、経済学科、新聞学科のほかに、自治行政学科が新設されることになった。他方、第二学部には、政治学科と経済学科が設けられることになり、いずれの学部卒業者にも学士号が付与されることになった。従来、旧制度の大学令に拠る学部の存在は少くとも夜間授業という形においては存在しなかったが、第二学部の設置によって、昼間授業に応じることのできなかった若き人々の前に門戸が開かれることになった意義は大きい。

また新制大学発足にむけて、従来の大学における学科課程への反省が見られたことも見逃すことができない。すなわち、これまでいずれかと言えば、一般教養に関する課程が少く、専門科目に関する課程が早期から広く行われる傾向があまりにも強く見られたことに対して、これを是正する方向が打ち出されたことは注目されてよい。島田総長も、この点が改められない限りは、大学の責務である「人間の育成」と言う目的を達成することは容易でない、とし、「この弊を改めたところに新制大学の出発の画期的な意義は発見される」と評価した。そして「従来はややともすれば、一般教育と専門教育との関連、あるいは一般教育と職業教育との交渉の如きを軽視して十分に顧みることをしなかった」という反省に立って、新制度では、「自由な思考に対する多くの背景と、職業的訓練の基礎とを提供するために、人文、社会、自然の三原則に属する相当潤沢な学科課程が配当されることになった」と述べている。我が政治経済学部に関して言うならば、総長の所信において表明されたいわゆる「職業教育」ないし「職業的訓練」に直接結びつく専門科目が、他学部に比較して少ないことは学部設置の趣旨よりやむを得ないところであろう。いな、寧ろそこに本学部の特色があると言ってよい。

それはともかくとして、専門科目のほかに一般教養科目が大幅に取り入れられることになった所以は、新制大学を卒えた者が「新しい日本の社会、すなわち近代的自由社会に処して自分の職業とする専門の知識を働かせると同時に、民主社会の一員としての役目を果すに適する」と考えられたからである。また新制大学では専門知識が旧来の大学より低下するのではないかという批判に対しては、「より高度な専門学科を履修したい者は当然大学院まで進むべきで」「専門知識は大学院まで延長するのが新しい制度の建前である」(伊地知純正「新制大学の教養科目について」『早稲田学報』昭和二十四年四月発行第五八九号 三頁)と考えられた。

因に、学生の四年間に履修する単位は、第一政治経済学部に例をとると、その後変遷は見られるが、一般教養科目四四単位、専門科目八四単位、体育四単位、計一三二単位とされた(詳しくは、後出「二 カリキュラムおよび担当者」参照)。

早稲田大学は、既に触れた準備段階を経て、昭和二十四年四月の新学年を期して、新学制に一斉に切り換えられた。旧制政治経済学部(学部長久保田明光)に代わって、既定の方針通り、第一政治経済学部(昼間)および第二政治経済学部(夜間)が設けられた。第一政治経済学部(学部長久保田明光)は、旧制度のもとに設置されていた政治学科と経済学科、更に戦後設置された新聞学科(昭和二十一年八月二十二日申請、昭和二十一年九月十六日認可)に加えて自治行政学科(旧制専門部に自治行政専攻が設けられていた――昭和二十二年十二月二十四日申請、昭和二十三年二月十二日認可)の四学科が設置されることになった(設置に至る背景については、新聞学科および自治行政学科の項を参照)。他方、主として勤労学徒のために設けられた第二政治経済学部(学部長時子山常三郎)には、政治学科と経済学科の二学科が設けられた。この第二学部の発足に伴って、これまで昼間授業に応じることのできなかった多数の若き勤労学徒に文字どおり門戸が開かれた。少くとも、発足の当初、相当数の学生が昼間仕事を持つ者であったことから、その設置の趣旨は十分に生かされたと言ってよい。後述のように、第二政治経済学部は、十数年を経て廃止されることになるが、その出身者の中には、第一政治経済学部出身者に劣らず、各方面において早稲田OBとして活躍しているものが少くないからである。

ところで新制大学発足に際して、我々の学部では具体的にいかなる移行措置が講ぜられたであろうか。

先ず、この旧制度から新制度への切り換えに伴って、第一政治経済学部自治行政学科二、三年を除いて、一斉に第三学年まで開設し、昭和二十六年で一応完成するものとされた。そして従来の高等学院、専門部政経科および専門学校政経科学生は左の基準によって新制の第一政治経済学部および第二政治経済学部へ移行し、更に学外から入学編入試験で若干公募した。

一年修了者 新制学部一年へ

二年修了者 同二年へ

三年同(卒業者) 同三年へ

(一)旧制高等学院学生は全員その系統の新制学部へ移行し、廃止する。

(二)専門部、専門学校学生は、一年修了者は全員、二年以上は希望者のみ、それぞれの系統の新制学部へ移行し、希望しないものは旧制のまま卒業せしめて本年(昭和二十四年)限り廃止する。

(三)旧制学部は本年(昭和二十四年)四月入学の分から新規募集を中止し、現在在学生は旧制のまま順次卒業せしめて昭和二十五年度を以て自然廃止となる。

このような措置を講ずることによって、旧制政治経済学部は装いも新たに第一政治経済学部および第二政治経済学部として発足することになった。教授陣も、その多くは両学部を兼担したが、専門科目担当の教授(助教授、講師を含む)のほか、一般教育科目担当の教授を迎え、その数も増えたことは言うまでもない。これに伴って研究室も増設され、学生のために大学図書館のほか学部図書室が新設された。

なお新制大学の発足に伴って、同一学部に専門科目と一般教育科目とが併置され、いわゆるタテワリ方式が採られたところに大きな特色が見られる。

新制大学発足に伴って、第一政治経済学部では、古き伝統のある政治学科、経済学科に加えて、第二次大戦後、昭和二十一年十月に発足した新聞学科、更に新たに自治行政学科が設置されたが、発足後十余年を経て、そのあり方が問われることになった。他方、主として勤労学生のために設置された筈の第二政治経済学部も、時代の進展に伴って著しく変化を見せたため、その存立の意義が問われ、慎重な検討の結果、遂に第一政治経済学部における新聞学科および自治行政学科の廃止とともに、昭和四十一年度における社会科学部(夜間)の新設に伴って第二政治経済学部の廃止の方針が打ち出された。そしてこれらの措置は昭和四十年秋に講ぜられたが、我が政治経済学部はここに大きな転換期を迎えたと言えよう。以下、これらが廃止されるまでの経緯について述べることにする。

新制大学発足とともに、両学科は大きな抱負・期待をもって発足したが、十六年を経て廃止の措置を講ぜざるを得ないことになった。ここでは所期の目的を十分に達成し得なかった事由を明らかにし、廃止に至る経緯について述べることにしたい。

既に触れたように、新聞学科は、戦後、間もなく昭和二十一年十月に発足したが、その理由書に述べられているように、「社会文化の向上、世論の健全妥当な発達は、正に民主国家の必須条件である」との認識に基づき、そのための優秀な新聞人を養成することこそ国の要請に沿うものであるとして新聞学科を創設したのであった。

また新制大学発足とともに設けられた自治行政学科は、政治、経済、社会の各般に亘って地方民主化の実現が企図されている状況を踏まえ、地方自治の健全な発達のために指導者を養成して国の要請に資せんとするものであった。

以上において明らかなように、両学科はそれぞれ時代の要請に応じて発足したものであるが、発足後、十余年を経過しても、後述のように、専任教員数の絶対的不足等のため、独立の学科として存続せしめることが妥当であるかどうかが問われた。かくて昭和三十八年二月には、先ず、新聞学科学科目検討委員会が設置され、次いで翌三十九年二月には学部組織検討委員会が設けられた。そして当該委員会ならびに教授会において、数次に亘る検討が重ねられた。翌四十年七月十四日には、第一政治経済学部(学部長小松芳喬)教授会は、その検討の結果を次のように表明した。

(一)新聞学科、自治行政学科の専任教員数は現在著しく不足しているが、これらの分野の研究者の絶対数は現在我が国で僅少であるため、その早急な補充はきわめて困難である。

(二)現在自治行政学科に配当されている学科目は、政治学科に配当されている学科目と共通するところが多く、また自治行政学科独自の学科目はこれを政治学科に配当しても支障がない。教育的にはむしろ自治行政学科を政治学科に統合することが望ましい。

(三)新聞学科については、過去数次にわたる検討に際しても、常に強調されたことであるが、政治学科及び経済学科に配当されている基礎的な専門教育科目を、学生に従来以上に履修せしむるべきであるという見解が強い。

しかし、これ以上政治学および経済学関係の学科目を新聞学科の学生に課するとすれば、新聞学科創立以来の職業教育の伝統を維持することは困難であり、学科として独立の意義は失われる。

(四)しかも、マスコミ界に進出する学生が、政治学科および経済学科に多数存在する現状にかんがみ、新聞学科の主要専門教育科目については、政治学科および経済学科の学生にも履修しうる途を開くことが必要と考えられる。そのためにも、従来のように新聞学科を封鎖的な独立学科として存続することに対しては再考を要する。

(五)なお、マス・コミュニケーションに関する研究については、大学院に当該コースを設置するよう他学部と協力して努力し、大学院のレベルで独創的研究の推進を図るとともに、その専門研究者の養成の途を講ずることが望ましい。

以上のような諸点を挙げ、教授会は次のような決定を行った。

(一)昭和四十一年度以降新聞学科および自治行政学科の学生募集を停止する。

(二)新聞学科および自治行政学科に配当されている主要な専門教育科目は、検討の上、これを政治学科または経済学科、もしくは両学科に配当し、両学科の学生が履修できるようにする。

(三)他学部と協力して、大学院にマス・コミュニケーション研究に関するコースを設置するよう努力する。

以上のような教授会の決定に対して、学内外よりさまざまの批判がなされたことは否定すべくもない。そこで教授会は、更に学部組織について検討を重ねたが、その結果、同年十月十九日、新聞学科および自治行政学科は、学部教育の段階においては、独立の学科として編成するよりは寧ろより広い基盤に立たしめることが適切であるという結論に達した。この結論に基づいて、昭和四十一年以降両学科の学生募集を停止することが再び決定された。この点について、教授会は次のように表明した。

新聞学科は、その名称に「新聞」の表現を用いてはいるが、それは単にマス・メディアの一つとしての新聞のみを対象とする趣旨ではなく、ラジオ、テレビ、映画、定期刊行物などを含めたいわゆるマス・メディアおよびマス・コミュニケーション現象一般を対象とするものと解しなければならない。しかし、このように広義に理解したとしても、学部教育における学科としては、政治学科または経済学科と対比した場合あまりに専門的に偏するうらみがある。

自治行政学科についても、ほぼ同様のことが言える。民主政治において地方自治が重要であることは言うまでもなく、また、自治行政が学問研究の対象として一分野を構成することは疑いないが、これを直ちに学部教育の次元における学科の基盤とすることには難点がある。

ここで教授会が示した理由は、先の七月十四日のそれより詳しい。ひとたび両学科の学生募集停止を決定すれば、それに伴って昭和四十一年度以降採るべき措置が明らかにされなければならない。この点については、次のような決定が行われた。

(一)学生募集停止後も、現在両学科に在籍する学生が卒業するまでは両学科を存置し、勉学の初志を尊重して、できる限り改善を図る。

(二)両学科の学生で希望するものがある時は、新聞学科の場合は、既に履習した科目により政治学科または経済学科に、自治行政学科の場合は政治学科に、それぞれ転科することを認める。

なおこの決定に伴って、教授会は、新聞学科、自治行政学科に配当されている主要専門科目については、新学部組織のもとにおいても、最も適切な形式と内容において、政治学科または経済学科もしくは両学科にこれを存置し、昭和四十一年度以降入学する学生が選択履修できるよう、またマス・メディアおよびマス・コミュニケーション現象の研究については、大学院または他の研究機関を全学的規模により設置するよう努力することを申し合わせた。実際には大学院政治学研究科に講座「マス・コミュニケーション理論」が設けられ、研究者の養成が行われている。

新制大学発足に伴って、昼間通学を困難とする勤労学生のために第二政治経済学部が設けられたことは、既に述べた通りであるが、その抱負は発足当初には強く貫かれたものの、その後入学する学生に著しい変化が見られた。昭和四十年十二月七日に開催された第二政治経済学部教授会(学部長佐藤立夫)は、この事実を卒直に認めた。特に近年「勤労学生の数は激変し、昼間の通学に差支えない学生が多数を占めるようになり、第一学部への転部を熱望する学生諸君の数がきわめて多い」という状況を認めた。そしてこの認識の上に、昼間通学が可能な学生に対して、大学が第一学部の学生定員を増加することによって、門を更に開く方針を立てた事由を明らかにした。そしてこれまで「第二政治経済学部にあって勉学することを希望したような諸君に対して、昭和四十一年度発足を予定されている社会科学部が現在我が学部に設けられている主要科目の大要を網羅しているので、その要望に応え得るはずである」として、これを機会に、昭和四十一年度より新入生募集を停止することに決定した。

この決定に伴い第二政治経済学部の名称は、当時在学中の学生が卒業する最終の時期を以て第一政治経済学部の名称とともに廃止され、新しく「早稲田大学政治経済学部」と呼ばれることになった。

以上において明らかなように、昭和四十年に我が政治経済学部において採られた一連の措置は、戦後の学部の歴史において一大転換期を意味するものであった。その後、早稲田大学は、授業料値上げ問題とも絡んで、学生の熾烈な反対運動の渦中にさらされることになったが、この時に政治経済学部が採った措置そのものについては、特にこれを変革しようとする動きも見られず、今日に至っている。

なお廃止の措置が採られた新聞学科および自治行政学科ならびに第二政治経済学部の出身者のなかには、既に国会議員として、あるいは大学教授として政界、学界において頭角を表わしている者、更にジャーナーリズムおよび財界等において早稲田OBとして縦横に活躍している者も少くない。それだけにこれらOBのなかには、その廃止を惜しむ声も聞かれる。

新制大学発足以来、政治経済学部の専任教員の陣容について、これを増強すべきだとする意見が存した。特に助手採用に関して、旧制では大学院において、新制では大学院博士課程において一定の研究成果を挙げた、指導教授の推薦する者に研究報告をさせ、その審査に基づいて教授会が採否を決定する方法が採られていた。その後、学部教授会は、昭和三十七年十二月に助手採用方針に関する委員会を発足させることを決定した。当該委員会は昭和三十八年一月に開催され、教員陣容増強の方法、増強を必要とする専攻分野(学科目)の問題、養成方法の問題等が審議され、採用方針が示された。すなわち大学院政治学研究科および経済学研究科において博士課程を修了し、博士候補者検定試験(現在、この試験は廃止されている)に合格した者のうち、一定の資格を有する者について、指導教授が所属研究科委員会に推薦し、更に当該委員会がその推薦に基づき選考のうえ学部に推薦する者について採用試験を行うことになった。

次いで、昭和四十年四月、教授会は専門科目助手採用方法内規を決定した。この内規によって専門科目担当の教授および助教授の中から、学部長が教授会の議を経て委嘱した委員によって組織される助手選考委員会が組織された。その後、翌昭和四十一年十二月には専任教員の新規嘱任および昇格の推薦方法が議せられ、教授会は、あらかじめその該当者を披露し、これに対する意見を徴した後、次回の教授会において協議決定する方法を採ることになった。

その後、助手の採用状況は、学部の要請に必ずしも十分に応えるほどには至らなかった。このため専門科目担当専任教員の増強を図る方策として、学科目配当表上、緊急度の高い学科目を担当する専任教員については、学外から採用すべきだとして、そのための方途が講ぜられた。昭和四十九年に、助手選考委員会運営のための覚書として専門科目担当教員拡充要綱として示されたものがそれである。同要綱によれば、学外から専任教員を採用する場合、その資格(教授、助教授、講師)は、業績、研究教育歴、年齢等を考慮の上、決定されることになった。

現在、学部には、助手の採用のために次に挙げるような試験が行われている。

(一)第四年度生(もしくは当年度卒業予定者)で専門演習履修者に対して行われる大学院大隈奨学金受給予約者採用試験

(二)本大学ならびに助手選考委員会が指定した他大学前期課程第二年度以上の在籍者で修士の学位未取得の者に対して行われる予備語学試験

(三)本大学院政治学研究科もしくは経済学研究科後期課程第二年度以上に在籍する者に対して行われる特別語学試験

以上に述べたような試験を行うことによって学部の専任教員の強化拡充に努めているが、受験者の資格など具体的な細目については若干の改変が見られる。

我々は、専門科目担当教員の強化拡充のために幾つかの方策を考え、これを実施してきたが、当初の意図に拘らず、必ずしも所期の目的を達したものとは言い難い。これまで専門科目助手採用方法内規に基づいて、既に助手に採用され、その後、専任講師、助教授を経て教授として活躍している者も少なくないが、その数は未だ十分とは言えない状況にあるからである。また専門科目担当専任教員の増強のために、学科目配当表上、緊急度の高い学科目を担当する専任教員として学外から若干名を採用しているが、その数は少ない。これは専任科目担当専任教員の増強を図ることが実際にはきわめて困難であることを如実に物語っている。制度的にはかなりよく考えられたものであっても、実際にこれを運用する際には、なお克服しなければならない障壁にぶつかる。これまでの経験に徴し、改めるべきものは改め、教授陣の更に一層の強化充実を図ることこそ我々の責務であると考える。

政治経済学科が創設された明治十五年の学科目配当に関しては、三つの資料がある。「学校開設新聞広告」「私塾設置願」「学校規則」である。いずれも『東京専門学校校則・学科配当資料』に資料1、2、3として収められている(同『資料』は資料60まで収載)。このうち前二者(資料1、2)と後者(資料3)との間には、政治学関係の主要専門科目をめぐってかなり重要な違いが発見される。その決定的な部分は、資料3には「政治学」の見出しの下に(以下、課程表上、この見出しの下に包含された科目を「政治学」科目と称する)「政治原論」と「政体総論」ならびに「立憲政体論」の三科目が配当されているのに、資料1と資料2とにはそれが全くない点である。「万国公法」と「憲法史」(「史学」の分類)についても同様である。どの資料にも共通して挙げられているものをその記載順に列挙すると、「憲法」(総論または要論)、「行政法」(大意・詳論)、「外交学」(大意)、「政理学」(大意)である。ただ「行政法」は資料3では「行政学」となっている。

初期の科目配当に関する資料上の違いをどう解読すべきかは、本史第一巻に譲る(四九二頁)として、その後、明治三十五年における早稲田大学改組等、幾多の星霜と曲折とを経ながら大正九年に大学令の適用を受けるに至るまでの間における、政治学科の主要専門科目とその担当者の変遷を、明らかにすることが本節の目的である。

この時期全体における科目配当の歴史を通覧して、明治二十一年度を境に顕著な変化が生じていることを指摘できる。第一に、課程表の立て方が、史学科目(以下、課程表上「史学」の見出しの下に包含された科目をいう)に始まって、法学科目(以下、課程表上「法学」の見出しの下に包含された科目をいう)を通り「政理学」に終る、創設期のややアトランダムとも見える方式から、改めて、政治学科目を筆頭に据え、史学科目、法学科目と並べる方式へと、並べ方の理念の変化が窺える。第二に、そしてこれが最も重要な変化と考えられるが、政治学科目の内容が大幅に変り、その他の関係科目の種類も著しく増強された。明治の末期から大正の初めにかけて、究極的には、次のような四系列の科目配当から成る学科目編成の骨格パターンが形成されるようになった。これが、その後の政治学科における科目編成の原型を成していると言ってもよかろう。

第一の系列は政治学科目群である。ここで、この時期に現れた重要な変化は、「政治原理」の消滅とそれに代わる国家学の台頭である。尤も、明治三十年代の後半から四十年代の初めにかけて、一時、両者が並列する時期もあったが、国家学中心の排列は基本的に変っていないように思える。次いで、「国法学」や「日本憲法」の如き憲法関連系の科目と「行政法」など、これまで法学科目とされてきたもの、それと「政治学史」「政治哲学」「自治行政(自治政策)」などの諸科目が、漸次、政治学科目に編入されている。

こうして、政治学科目の範疇は次第に充実してきた反面、政治学の独立――国法学や国家学からの――という政治学科創設以来の理念は、少くとも学科目編成の表面上では、初期のそれと比べてやや個性の薄れたものとなった印象を免れない。しかしこの印象を事実とするには内容的検討を伴う必要があろう。その点については後に多少触れたいと思う。

第二の系列は、史学科目の「憲法史」「政治史」「外交史」、法学科目の「国際公法」など、その他の主要な関係専門科目である。これらの二系列科目群に、第三の系列として「名著研究」「原書研究」など今日の「外国書研究」の類いの科目が、更に第四の系列として「国会演習」「国法行政法」ならびに「国際法」の実習、そして最終的にはセミナリーに連続する、今日の演習相当科目が連なる。

ただし、右の第二系列に属する科目のうち、本節が主として政治学科目ならびにその他の主要な政治学関係専門科目に重点を置く建前から、論理学、社会学、心理学系統の科目は一切、また史学関係や法学関係の科目でも採り上げられなかったものがある。ことに法学関係科目中、「法学通論」「法理学」「国際私法」「民法」「刑法」「商法」などの科目が省かれていることを明らかにしておく。ただ明治十五―二十八年度頃までは「法学通論」「法理学」が、それから四十年度頃までは「法学通論」と民・刑・商の各法律科目、明治四十―大正七年度までは民・刑・商の各法律科目が、そして「国際私法」は明治三十―大正七年度まで、それぞれ、概ね継続的に課程表上に設置されていた。そのことだけは付け加えておく。

また担当者の面では、明治のかなり後の時期まで、一人が幾つもの重要科目を継続的に受け持つという例が見られた。「政治学」「国家学」「政体論」等の政治学系の科目、「憲法論」「各国憲法」「憲法史」等の憲法関連科目をはじめ、外交学等に亘る広い分野を担当した高田早苗、「国法学」をはじめ「国家論」「外交史」「西洋政治史」等を担当した有賀長雄はその最たるものであろう。そうしたあり方自体については、今日の時点から見てとかくの論評はあり得るにしても、そのことから、寧ろ当時における官憲の圧迫や財政的基盤の弱さなどに堪えて、この学苑の基礎を担った先人たちの苦節の一端を窺いみる思いを禁じ得ないのは、筆者一人に止まらないであろう。学苑出身者が課程表上に担当者として名を連ねるに至るのは明治四十年に入ってからのことであるが、政治学系の重要科目を担当するに至ったのは、大正のことに属する。

前記資料3に依拠すれば、「政治原論」は明治十五年度に設置されていたことになる。担当者は山田一郎。近代日本において政治学を国法学や国家学から分離し、一個の独立科学として理論的構築に成功した最初の学者であったとされる(早稲田大学七十五周年記念出版・社会科学部門編纂委員会編『近代日本の社会科学と早稲田大学』――以下、『社会科学と早稲田』と略称す――一〇頁)。外国の説を受け売りする人の多かった創立当時の学苑講師陣の中で、独り山田の政治学講義のみ全く独創のものであったと評したのは、山田が、明治十八年、移転問題で学苑を去った親友岡山兼吉と行を共にした後を襲って、一年間だけ「政治原論」を講じた市島謙吉の述懐である(『社会科学と早稲田』一四頁)。

あたかも、山田が学苑を去ったことを区切りとするかの如く、「政治原論」は、この年度で途切れる。そして三年後の明治二十一年度以降、大正八年度までは、引き続き「国家学(論)」(明治三十二年度まで。ただし明治二十一年度は英語政治科のみに)または「国家学原理」(明治三十三―大正八年度)が、「政治学」科目の首座を占めるようになる。この間同科目は、第一年配当科目として置かれていた(明治三十五―四十二年度は、資料の課程表が学年配当の記述を欠くため厳密に言えば不明だが、その前後の配当状況から類推してほぼ間違いあるまい)ため、前年度の高等予科における年限延長の影響で、同学年を欠く大正七年度はこの科目は大学部の課程表上に現れない。担当者は、高田早苗(明治二十二、二十三、二十五、二十九、三十一―三十八の各年度)、織田一(明治二十四―二十五年度)、有賀長雄(明治二十一、三十八の各年度)、井上密(明治二十七年度)、浮田和民(明治三十二、四十―大正二、七―八の各年度)、大山郁夫(大正三―六年度)。明治二十六、二十八、三十の三年度は不詳。ただ明治三十三年度(資料58によると三十四年度も)を除き、三十一―四十二年度に限って、「政治学(論)」は再び課程表上に復活している。従って、この時期は「国家学原理」と「政治学」とが並列したことになる。ただし、そのうち三十一―三十四年度は英語政治科、三十五―三十六年度は専門部のみである。担当者は一貫して高田。ただし三十四年度については、高田の名の横に中括弧を附して梅若誠太郎の名がある。代講の意か……。

明治二十一年度以降、「国家学」が「政治学」科目の首座を占めるようになったのは何故か。また「政治学」の復活が三十一―四十二年度に限られ、しかもその大半が正則・邦語政治科に無関連であったことの理由などについては、この科目の重要性から言って関心が持たれるが詳らかにし得ない。ただ、課目表上の表面的な変化から政治学科独立当初の理念が後退したと見るのはいささか速断にすぎよう。何故なら、高田の「国家学」にしても、その実は「実相的国家論」であり、ラスキーやマッキーバーの多元的国家論の流れを汲むものであって、ドイツ流の国家学や国法学から全く区別されるべきものであったし(『社会科学と早稲田』四六頁、五〇頁)、また高田以外の担当者による「国家学」にしても、社会学を方法的基礎としたと言う点で同然であったと見られるからである(『社会科学と早稲田』七六頁、ならびに七一頁以下)。恐らくこの間の事情には、初代の「政治原論」担当者であった山田を学苑から失った後の後継者の問題があったのではあるまいか。そのことは、三十一―四十二年度の間における「政治学」の復活そのものにしても、その担当者が、二十一年度以降ほぼ一貫して「国家学」の担当者であった高田その人にまたなければならなかった事実が雄弁に語っていると思われるがいかがであろうか。

それとの関連でも注目されるのは、「政理学」と「政治哲学」とである。「政理学」は、明治十五―二十一年度の七年間だけ設置されている。明治十五年度の課程表では、単独の科目として記載されていたが、十六年度からは、課程表が類別を明確にするものである限り、常に「政治学」科目として扱われている。担当者は、十七年度が山田であること以外は明らかとならない。

「政治哲学」は、明治三十七年度に初めて課程表に現れる。担当者は上野貞正である。そもそも「政理学」というのは、明治の初めの頃、「ポリテイカル・フィロソフィ」の訳であった(『社会科学と早稲田』二一頁)ということであるから、「政治哲学」の出現は、前者の消滅十六年後における復活と言えないでもない。それ以上に、この科目との関わりで興味がひかれるのは、実は、担当者の一人であった浮田が、校務に忙殺される高田の後を継いで「政治原論」を担当したとされている事実についてである(『社会科学と早稲田』一一、五四頁)。課程表で見る限り、そのことは裏づけられない。「政治学」は、大正八年度までの間、明治四十二年度の高田で終っている。浮田はこの時期、高田と重なりながら、「国家学原理」(明治四十―大正二年度)と「政治哲学」を担当していた。高田の「政治学」が、今日でいうガバメントの研究に近く、実証的・目的的な内容のものであった(『社会科学と早稲田』一〇頁)ということから、浮田の「哲学」が、この科目の性格上、名目はともあれ「原論」的地位において受け止められていたと言うことであろうか。

設置後の継続は断層があり、明治三十六年度を除いて、四十―四十三年度と続き(担当・浮田)、その後五年間中断の後、大正五―八年度とまた復活している(担当・大山)。一貫して大学部に設置され、大正五―八年度の間は、明らかに「政治学」科目に包含されている。その余の設置年度は資料上不明であるが、同様と考えて差支えあるまい。なお、明治十九年度の出題資料中に、「政治哲学」という科目の記録がある。担当者は天野為之であった。

「政体総論」または「政体論」は、明治十五年度に始まり、二十五年度までで消滅している。十七年度は、山田の担当が明らかとなっている。山田の後は二十一年度まで高田が担当した。資料上不明の十五、十六の各年度も、山田が担当したと考えることを不都合とする、積極的な根拠はないように思える。

「立憲政体論」「立憲機関論」は、明治十五年度から三十四年度まで続いている。ただし、二十―二十二、三十二、三十三の各年度を欠く。三十四年度も、置かれていない(資料59「学校規則一覧」)。二十一年度以降は、「代議政体論」として、専ら英語政治科に置かれている。担当は、十八―十九、二十九、三十四の各年度が高田(ただし三十四年度は梅若の代講か)、三十一年度が浮田、資料上不明の年度については、少くとも三十年度までの間は、当時の状況から推して、高田と考えても誤りではあるまい。

「憲法要(総)論」も、明治十五年度の課程表では、単独科目として設置されていた。しかし、それ以後、十九年度までは「英国憲法」「米国憲法」、またはその双方に変っている。英国の立憲思想を我が国憲政の理想として標榜し、帝国大学のドイツ風に対するにイギリス的学風に政治学科の学問的基盤を立てようとした、小野梓、高田らの理念がここに端的に息づいているようにも思われる。憲法系の科目が法学として区分されていた時期に当たる。

明治二十年以降、大正八年まで、憲法系の科目は一貫して継続するが、科目の配当様式に基本的な変化が現れる。第一に、二十一年度以降、憲法系の科目は政治学科目に位置づけられている。ただ、三十二、三十五―四十三の各年度は資料上不明である。しかし、明治四十四―大正八年度も、引き続き政治学科目の扱いであることから推して、この期間を否定的に解する積極的理由はないと思われる。第二に、科目配当は、基本的に四つのパターンによっている。第一のパターンは、「憲法論」「憲法原論」「日本憲法」「憲法及議院法」「帝国憲法」「憲法論」などと科目名は変ったが、概ね、これらのどれかと、外国憲法の科目(「英国憲法」「米国憲法」または「各国憲法」)とを組み合わせ、これを二学年に亘って配当するもの。大体、三十四年度頃までがこれに属する。ただし、その時期の大部分は、邦語政治科・英語政治科両立時代と重なっており、この配当方式が両政治科に完全に一貫していたわけではない。どちらかと言えば、より前者に当てはまる。第二のパターンは、三十五年以降のことで、大学部と専門部との二元制の時期に当たる。大学部では、「憲法論」と、「日本憲法」または「帝国憲法」との、専門部では、「日本憲法」と、「各国憲法」との組み合わせ方式が採られている。前者は四十二年度まで、後者は三十七年度まで続いた。

第三のパターンは、第二パターンの専門部の場合に近い。「帝国憲法」と「比較憲法」とを組み合わせて二学年に配当するもので、大正四―五年度がこれに当たる(大学部、専門部共)。この型は、一時、明治二十八年度の英語政治科で採られた場合もある。第四のパターンは、憲法系の科目が「帝国憲法」に一本化された時期のものであり、明治四十三年度から大正四―五年度を除き、八年度まで続く。

資料上明らかにし得る担当者は、「憲法原論」または「憲法論」が高田(明治二十、二十五、三十六―三十八、四十―四十二の各年度)、「憲法及議院法」が高田(明治二十五、二十七、二十八の各年度)、「日本憲法」または「帝国憲法」が、高田(明治二十二、二十九の各年度)、織田(明治二十三年度)、本野一郎(明治二十四年度)、副島義一(明治三十一―三十六、四十―大正八の各年度)、竹井耕一郎(明治三十五年度)、美濃部達吉(明治三十七年度)、清水澄(明治三十八年度)の各講師、「英国憲法」が磯部醇(明治十七年度)、片山清太郎(明治十九―二十年度)、高田(明治二十一―二十三、二十七の各年度)、石塚英蔵(明治二十三年度)の各講師、「米国憲法」が高田(明治十八―二十年度)、「各国憲法」が高田(明治三十一、三十二、三十五―三十七の各年度)、「比較憲法」が美濃部(大正四―五年度)である。

「国法学」または「国法論」も、明治二十一年度に設置され(この年度は英語政治科のみに)、大正五年度に消滅するまで一貫して課程表上に地位を占め、政治学科目として類別された重要科目の一つと言える。尤も、明治三十二、三十五―四十三の各年度は、資料上その類別が明らかではない。しかし、この場合も、前記憲法系の科目と同様の理由によって、そのように見て差支えあるまい。明治二十九、三十、三十三の各年度には、この科目が、「国法原理」と「比較憲法」とを内容とするものであることが課程表に明示されている。この科目が消滅した時点で、「比較憲法」が新設されたのは、後者の独立を意味するものであろう。なお、三十七年度の大学部に限って、「公法」が置かれたことがある(担当・杉山直次郎)。

明治二十二、三十一―四十四、大正二、三の各年度は、専ら有賀によって担当されているが、明治四十五、大正元年度のみ副島に代っている。資料上明らかとならない明治二十一、二十三―三十年度も、有賀によったものと見て差支えあるまい。

創設期における科目検証の困難を感じさせるものに「行政学」と「行政法」がある。明治十五年度の前掲資料1には、「行政法」が独立科目として、「大意」(第二年配当)と「詳論」とに分けられて開設されている。ところが、本節の冒頭でも触れたように、資料3では、これは「行政学」となっている。しかし、同資料所掲の参考書から推すと、その内容は、どう見ても「行政法」と言わざるを得ない。十六年度になると、混迷は一層深まる。そこでは、これは法学科目の部に「行政法」として収まっている(資料6)かと思えば、他の二資料(資料5と資料7)では「行政学」として、しかも、共に「法学」または「法律学」の見出しの下に掲載されている。その上、十八年度には、課程表上には「行政法」(二学年に配当)が(資料12、13)、学年試験の出題では課程表にない「行政学」(出題者・天野為之)が出ている(資料14)といった具合である。初期の「行政学」と「行政法」とに関しては、一概にこれと定めがたい印象を受ける。見様によっては、本邦初の政治(経済)学科として、独立した当時の学科目編成に見られた試行錯誤の跡かもしれない。

当初、そのような経過を経て、「行政学」は、明治十九年度に政治学科目として扱われ、二十八年度まで続いている。ただし、最後の年度は、英語政治科のみの設置であった。担当は、十九年度が高田、二十一―二十三年度が有賀、二十四年度は織田となっている。その他の年度は明らかでない。

これに対して、「行政法」の軌跡はもっと多様に見える。前記した明治十五、十六、十八年度を別として、十七年度には「英国行政法」が、二十一年度には「日本行政法」が英語政治科に二学年に亘って配当された。更に二十二年度に至っては政治学科目に編入され、邦語政治科に設けられている。その後数年間は、設置されたり(二十五、二十七の各年度は、課程表にはないが出題資料に出ている)、されなかったり(二十三、二十四、二十六の各年度)を繰り返す。二十八年度以降は科目としても定着し(ただし二十八年度は邦語政治科のみに置かれる)、ほぼ四十三年度頃までには汎論、各論に分けられた上で(そのこと自体は、二十八、三十二、三十四―三十七の各年度も)配当も二学年に亘るというパターンが定型化し、大正八年度まで続く。担当者は、高田(明治十七年度「英国行政法」)、宇川盛三郎(明治二十一―二十二年度)、織田(明治二十五、二十七―三十一の各年度、三十二年度各論)、美濃部(明治三十一年度、三十六年度汎論、三十七―三十八年度)、竹井耕一郎(明治三十二、三十四各年度汎論、三十五年度各論)、一木喜徳郎(明治三十三、三十四の各年度)、副島(明治三十四年度「各論」、三十五、三十六、三十八、四十―四十二、四十三年度「汎論」「各論」四十四―大正八年度「汎論)、島田俊雄(明治三十五年度「各論」)、清水(明治三十六年度「各論」、大正二年度)、梅若(明治三十六年度「比較行政法」)、牧野英一(明治三十八年度「仏書」)、島村他三郎(大正三―八年度「各論」)。

明治十九年度に、「地方政治論」が政治学科目として設けられている。憲法制定や国会開設に先立つこと二年、早くも地方政治に関する科目が置かれたことは注目に価する。しかし、その内容も、担当者も、現在の資料によっては知るよしもない。明治十七年に加波山事件や秩父事件などが相次いだ背景を想起すれば、あるいは地方政治の実情をとも思わないでもない。しかし、政治(経済)学科創設初期の理念から推せば、英国の地方自治に関するものかとも思われる。(それかあらぬか、二十一年度の英語政治科には、「英国地方政治論」が「英国中央政府論」と並んで設けられている。共に担当者は不明。)そうとすればなおさらのこと、担当者は、恐らく高田であったであろう。ただ、この科目は一年限りで消滅している。

明治四十年度には、「自治行政及法制」が設けられた。系譜的には前記科目を継ぐものと考えられる。担当は井上友一である。この科目は、四十三年度の課程表では選択科目として扱われているから、資料上不明の前三年も、恐らく同様であったであろう。ところが、四十四年度には、一転して政治学科目に包摂されている。大正二年度以降は、八年度まで、科目名も「自治政策」と変ったが、随意科目とされた大正六年度を除き、八年度までずっと政治学科目として扱われている。担当は通して井上。

今日では政治学科における重要科目の一つに数えられる「政治学史」が初めて課程表上に現れたのは明治三十六年度。それ以降、大正七年度まで、一貫して継続している。八年度を欠くのは、この年度が、配当学年であった第二年を欠くためである。明治四十四年度以降、政治学科目として扱われるようになった。担当者は、浮田(明治三十六―三十八年度)、副島(明治四十―大正二年度)、大山(大正三―六年度)、高橋清吾(大正七年度)の各講師。

このほか、明治三十一年度には、英語政治科における政治学科目として、「英国膨脹論」(担当者不明)が、また邦語政治科の政治学科目として、「国会法」が二十一年度に(担当・高田)、「選挙法」(担当者不明)が二十四年度に、それぞれ設けられたほか、二十六年度には、「議院法」が邦・英両政治科に置かれている。「議院法」に関しては、これが政治学科目かどうか、担当者は誰かなど、いずれも資料上不明である。しかし、その前後の年度に置かれている「憲法及議院法」が、政治学科目であったことから推して、肯定的に考えてよいのではないか。担当者も同様高田であろう。

なお、明治二十一年度英語政治科に、「国会史」が政治学科目として置かれたことがある。担当者は不明であるが、当時の状況から推して高田か?

史学は、政治(経済)学科開設の当初から、一貫して課程表上に位置してきた科目の一つである。しかし、この部門で、政治学関連科目として早い時期から課程表に現れるのは、「憲法史」、なかでも「英国憲法史」である。これまた、政治学科創設の当初に、深くイギリスの立憲思想に学ぼうとした精神の現われであろうか。明治十六―三十四年度の間連続している。配当が二学年に亘る年度もあった。担当者は、明治十七―二十一、二十五、二十七、二十九の各年度が高田、二十二年度が坪内雄蔵、二十三年度が下山憲一郎、三十一―三十四年度が松平康国である。

史学の部で、課程表上、「近代史」または「近世史」が、十八、九世紀の「政治史」であることを明記したのは、二十五年度以降のことである。明治三十一年度から大正八年までは、科目名こそ「最近政治史」「最近時政治史」「近代政治史」「政治史」と変ることはあれ、一貫して続いている(ただしそのうち明治三十五―三十七年度は専門部のみ)。資料上不明の明治三十五―四十二年度を除き、四十三年度以降は、配当も複合的で、三学年または二学年に亘る場合もあった。課程表上、ほぼ一貫して史学科目として分類され、政治学科目として位置づけられたのは、僅かに四十四年度一ヵ年のみ。また、この時期の「政治史」は、明らかに今日の「西洋政治史」であって、「日本政治史」はまだ現れていない。担当者は、浮田(明治三十、四十―大正六年度)、有賀(明治三十一―三十八、四十一―四十四、大正二の各年度)、本多浅治郎(明治四十一年度)、煙山専太郎(明治四十三、大正三―八の各年度)の各講師。

明治十五年度に「外交学」が設けられていたのは、ひとつの注目に価する。恐らく、今日における国際政治学の先駆を成すものであろう。その意味では、創設時における政治学科指導陣の先見の明を垣間見る感がある。十八年度までこの形で続き、十九―二十年度には、「外交政略」と変っている。十七年度から二十年度にかけて、担当は高田であることが知られている。ところが、この科目は、二十一年度に「外交史」に変る。邦語政治科に設けられ、担当は同じく高田である。その後、六年間中断の後、二十八年度に、英語政治科に、二十九年度には、邦・英両政治科に、「近世外交史」として復活する。それから大正八年まで、一貫して続いた。尤も、その間、科目名は、「近世外交史」、「外交史」、「近時外交史」と変っている。その上、この科目が、英語政治科のみに設けられた年度(明治三十五―三十六年度)、二講座設定された年度(明治三十八年度)、そしてその一講座が「東洋外交史」(明治四十―四十二年度)、または「東洋近時外交史」(明治四十三年度)であった年度がある。なお、随意科目として、大正五年度に「近代外交論」(担当・島谷)、大正七年度に「最近支那対外関係」(担当・青柳篤恒)が設けられている。これらの科目が設けられた明治二十年代から大正にかけては、我が国が先進諸列強を相手に近代国家としての地歩を固めようと凌ぎを削っていた時代である。恐らく国民的人材の養成を意図する政治学科としても実践性の高い科目の一つだったに違いない。課程表上は、終始、独立科目としてであって、政治学科目として扱われたことはない。担当者は、「外交学」が高田(明治十七―十九年度)、「外交政略」が高田(明治二十年度)、「外交史」が有賀(明治三十一、三十二、三十五年度、英語政治科は三十六、三十七年度、専門部は三十八、四十―四十二の各年度)、「東洋外交史」が巽来次郎(明治四十―四十三年度)、「近時外交史」が有賀(明治四十四―大正三年度)、煙山専太郎(大正四―七)、信夫淳平(大正八年度)の各講師。

法学科目の中で、「万国公法」も、明治十五年度から大正八年まで一貫して続いた科目の一つである。その間、科目名は、「列国交渉法」「国際公法」と変ったし、明治三十五、三十六の両年度は、専門部のみの設置であった、明治二十八―三十年度は戦時、平時の別が明示されている。担当者は、山田喜之助(明治十七年度)、三宅恒徳(明治十八―二十年度)、三崎亀之助(明治二十一年度)、鳩山和夫(明治二十二―二十三年度)、秋山雅之介(二十四年度)、中村進午(明治二十七、二十八、三十三―大正八の各年度)、有賀(明治二十一、三十二年度)の各講師。

「原書研究」が継続的に設けられるようになったのは、四十一年度を出発点としている。その後、資料上不明な大正二年度を除けば、四十三年度から大正八年度まで、大学部で三学年を通して配当されている。これに対して、専門部には「英語」が置かれていて、「原書研究」はない。しかし、その内容は、「原書研究」と同様の「ポリチカル・クラシックス」を含んでいたり、担当者も同一人であったりすることが多い。違いは名目的であったのかもしれない。配当は、不明の大正二年度を境に、前が大学部と同パターンで、後が二学年となっている。

「原書研究」の設置は、実は、ある意味で、政治(経済)学科創設以来宿年の課題に対する一つの解決であったとも見れる。というのは、学苑が創設された時の一大主張は、「泰西専門の学」を邦語を以て教授することにあった。それが外国語を以てされることを通常とする当時にあっては、このことは、今日から計り知れない変革事であったと思われる。他方、「泰西専門の学」の蘊奥を探らしむるために必須の語学力殊に英語力をいかに養成するかは、小野、高田をはじめとする当時の政治学科首脳陣の頭を離れなかった一大課題であった(本史 第一巻 四六四、五六三頁)。創立の当初から、英語を以て専門の学を講ずる英学科(独立の学科ではない。後、英学兼修科、更に兼修英語科と改まる)を、正則・政治(経済)学科に附置してこれを有志学生に開放したのも、また、明治二十一年度に至って、独立の英語政治科を新設したのも、すべては、その永年に亘る解答の努力であったと思われる。明治三十五年、学苑が大学部・専門部制を採るに至った時点で、英語政治科の理念は大学部に引き継がれた。「原書研究」が課程表に登場したのは、その一つの結論と言えよう。

「原書研究」の担当者は、吉田巳之助(明治四十一―四十五、大正三の各年度)、梅若(明治四十一―四十五、大正四―六の各年度)、永井柳太郎(明治四十五、大正三―五の各年度)、浮田(明治四十五・大正元、三―七の各年度)、大山(大正六年度)、高橋(大正七―八年度)。

なお、「原書研究」の開設に先立ち、明治三十七―四十年度に亘って、「名著研究」が置かれている。その内容は詳らかにし得ないが、恐らく、「原書研究」の先駆的科目ではなかったかと推察される。担当は浮田である。

明治二十一年度に、高田の「国会法」と並んで「国会法演習」が設けられた。国会開設に先立つこと二年であった。高田の強い主張によったものらしい(本史 第一巻 七七〇頁)。最初の二年は、課程表上、「討論」の見出しの下で、「討論」「国会法演習」として、共に邦語政治科のみに設けられたものである。尤も、十九年度にも、「会議討論」という科目が同科に置かれたことがある。しかし、その内容は明らかではない。二十四年度以降は、「国会演習」に一本化され、二学年に配当されるようになった。二十八年度から、英語政治科にも置かれ、そのままの形で大学部・専門部制に移行する直前(明治三十四年度)まで続いている。ただ、これがいつ消滅したかはあまりはっきりしない。本史第一巻によると、三十五年度に専門部、四十年度に大学部と、それぞれ置かれていたことになっている(三九二頁)。これをとれば、四十年代まで続いたということになる。

「演習」といっても、この科目は、今日のそれではなく、実は「擬国会」であった。本史第一巻によれば(七七六頁以下)、第一回目を実施した後、二十二―二十三年度は、実際には行われず、二十四年度から本格化したようである。議長、副議長、政府委員等の役職には、高田をはじめ学苑政治学科のそうそうたる諸教授が、議員には、第二、三年の学生が中心となったが、時には、かつての政府閣僚経験者や、現職の衆議院議員らも参会することがあるという盛大さであった。討論の議題も、「貨幣問題」「民法修正問題」、軍縮などの「対外関係問題」「選挙法改正問題」など、当時の重要な政治課題や政策問題が取り上げられている。来聴者は、学生に止まらず、時の国会議員や市民などで大講堂が溢れたと言う。まさに、政治学科の特色を遺憾なく発揮し、学苑の存在を世上に轟かした、「早稲田名物」の異色科目であった。

今日の演習の先駆は、明治三十七年度の「国際法実習」(担当・中村)に始まる。翌三十八年度には、これに「国法行政実習」(担当・美濃部)が加わった。いずれも大学部のみに設置され、大正四年度まで続いた後に、セミナリーに引き継がれてゆくことになる(「国法行政法演習」は五年度まで随意科目として残る)。ただし、三十九年度は、資料を欠き不明なのと、「国法行政実習」は、四十年度以降、「国法行政法実習」と科目名が変っている。

大正五年から、大学部において、セミナリーが発足する。五、六年度と「政治学研究」が大山、また「国際法研究」が中村、七年度には「国法行政法研究」が副島、「国際法研究」が中村、更に八年度には「政治学、国法及国際法研究」が高橋、副島、中村、浮田らの諸講師によって担当されている。なお、明治二十四―二十六年度に、英語政治科に、「研究会」という科目が設けられた。これを、今日のゼミナールの先駆と推定する説もある(本史 第一巻 六九六頁)が、内容については詳らかにし得ない。

創設当時、学生達を大いに感動させた小野の「国憲汎論」に関する名講義は、実は、科外講義の形で提供された。それが設定されたことを明らかにする最初の記録は、明治二十五年度における「各学部委員および講師会決定」であったと言われている(本史 第一巻 六八五頁)。しかし、資料的にはそれより早く、十七年度の「講師受持課目新聞記事」にそのことを示す記載がある(資料10)。それには、各学科の科目と担当講師名とを列記した後、「右の外…小野梓…も…日本財政論等を臨時科外に講演せられ且毎月一回諸名士を聘して学術上の講義を開かるると云ふ」と書かれている。ここには直接「国憲汎論」を示す語はない。しかし、「日本財政論等」に含まれていることは推察に難くない。科外講義については、その点を明らかにするに止める。

また、きわめて特異な科目例として明治四十二年度から二ヵ年間、随意科目として、陸・海両軍の「軍政学」が設けられたことがある。政治経済の学問をする者は一般の人以上に軍政のことを心得る必要がある、というのが設置の趣旨であった(当時の学長高田の弁。本史 第二巻 四二二頁)。講師として、陸軍中佐田辺元治郎と海軍少将成田勝郎が委嘱された。この異例な科目の設置をどう評価するかは一つの問題であろう。しかし、「骨の髄からのリベラリスト」高田(小松芳喬「政治科今昔」、新庄編『回想・早稲田大学一〇〇年』一一〇頁)の意図が、軍に対するシビリアン・コントロールの国民的見識を養成することにあったと見るのは筆者の主観にすぎるであろうか。

付 記

資料は、文中に挙げたもののほか、主として『政治経済学部教員学課担任名簿――自明治三十五年至昭和十七年』(早稲田大学大学史編集所)に拠った。

なお、学年暦の呼称は、当時、一年度が九月に始まり翌年八月までで、正規には、例えば明治二十―二十一年度と呼ぶのが通例であったが、本稿では、便宜上、これを二十年度というふうに省略し、すべてその例によった。

大正九年、「新大学令」が施行されて、それまでの大学部政治経済学科は政治経済学部になった。と同時に、政治学科と経済学科との区別が明らかにされた。しかしカリキュラムについて、両学科に共通の必修科目が、七科目にも及んでいた。それぞれの学科の必修科目は三年間に十八だったので、半数に近い。そして、共通の必修科目のうちの六つまでが、第一学年に配当されていた。この六科目は、「政治学」「憲法」「経済学原理」「政治史」「民法」「刑法」である。残る共通の必修科目は「財政学」で、第二学年に配当されていた。第三学年には、そうした共通の必修科目は、配当されていない。

政治学科も経済学科も、政治経済学部を形作る二つの学科であることを前提に、だから同じ学部に属するという共通の基盤作りを先ず……というのが、このようなカリキュラム編成を考えさせたのだろう。こうした共通の基盤の上に、政治学科、経済学科のそれぞれの専門の勉強が期待されたに違いない。政治経済学部という特徴的なあり方が、そのようにして表わされた。

このようなカリキュラム編成の基調は、そのまま昭和二十四年に新制大学が発足するまで続いた。ほぼ三十年である。この間、大正デモクラシー、経済不況、戦争、敗戦、占領という激動に大学も揉まれ、それの影響がカリキュラム編成にも影を落とした。それでも、政治経済学部の伝統はカリキュラム編成から消えなかった。政治学科に焦点を合わせて概観してみよう。

政治学科の必修科目は、第一学年については両学科に共通の必修科目のほか、「政治学」という科目の「英語原書講読」があるだけだった。このような「原書講読」は、第二学年、第三学年にもあって、しかしこちらの方は「特殊研究」という科目名になっている。この違いの理由は何であったのか、よく分らない。同じように「原書講読」であっても、一年の場合と上級学年の場合とでは教え方が違っていた、ということなのだろうか。だがどう見ても不自然である。そのためもあったのだろうか、五年後の大正十四年に、第一学年のこの科目も「特殊研究」と名称変更されて統一された。特殊研究の担当者も、年輩の教授だけでなく、若手の専任教員も当たるようになった。

必修科目は、第二学年には前記の財政学と特殊研究のほか、四科目が配当されていた。すなわち、「国法学」「行政法総論」「政治学史」「最近政治史」、の四科目である。昭和二年、「国際政治論」の科目が新設されて、これらに加えられた。また、きわめて稀に、「政治学研究」という科目が置かれたことがあった。大正十三年と十四年の二年間と、昭和三年から五年の三年間、それから戦後の昭和二十三年との三度である。因に、大正の時と戦後の時の担当者は大山郁夫で、昭和初期の時の担当者は杉森孝次郎だった。

第三学年の必修科目は、前記の「特殊研究」のほか、「政治哲学」「自治政策」「近時外交史」「国際公法」の四科目であった。

政治学科のこのような必修科目も、両学科に共通の必修科目の場合と同じように、大体そのまま戦後に及んだ。ただし、科目の名称がずっと初めのままというのは少なかった。この三十年間、名称の変更が全くなかったのは、「憲法」「政治学史」「政治哲学」「財政学」だけだった。昭和初期に新設されたものを含めても、「国際政治論」が数えられる程度である。ほかの科目については、少しずつではあったが、何らかの手直しが施された。

科目の新設や変更は、昭和の初めと戦争末期と敗戦直後の三つの時期に目立った。だが、それぞれに特徴を異にしていた。

昭和初めの時期は、新進気鋭の若手研究者が次つぎと学部教師陣に加わったことが切っ掛けになっていた。既に述べた「国際政治論」の新設(昭和二年)は別として、昭和四年の「日本政治思想史」(内田繁隆)と「比較憲法」(天川信雄)の新設、昭和七年の「日本政治史」(内田繁隆)の新設、昭和八年の「欧米政治組織」と「行政学」(いずれも吉村正)の新設は、それに当たる。

こうした科目の新設に併わせて、科目の名称変更や衣替えも、いろいろと試みられた。「政治学」が「政治学原理」に(昭和四年)、「国法学」が「公法学原理」に、できて間もない「比較憲法」が「公法学史」に、「最近政治史」が「英国憲政史」に、「自治政策」が「政治政策学」に、「近時外交史」が「外交史」に(昭和七年)、という具合に。

昭和七年に衣替えになったこれらの科目は、「外交史」(昭和十四年に廃止の)と「政治政策学」を除いて昭和十九年に廃止された。同じ年、「政治哲学」と「欧米政治組織」が廃止され、翌二十年には「行政学」が廃止された。

昭和十九、二十年のこうした措置は、戦争の遂行と関連があったのだろう。廃止のあとに置かれた科目が、それを暗示する。「東亜政策」「戦時政治論」「戦時財政論」「地政学」「戦時行政法」といった科目が新設された(昭和十九年)。それと相補う(?)ようにして科目の名称変更があった。すなわち、「国際公法」が「国際法」に、「行政法総論」が「行政法」に、「政治学原理」が「政治学原論」に、「経済学原理」が「経済学原論」に、「日本政治思想史」が「日本政治経済思想史」に。なお、二年前の昭和十七年には、「政治史」が「西洋政治史」に名称変更されていた。

敗戦は、昭和十九年に新設された〝戦時〟科目を廃止させた。代って昭和二十年十月には「外国研究」という一連の科目が出現した。外国といっても戦争中の四連合国で、「米国研究」「支那研究」「英国研究」「ソ連研究」という四科目である。このほか、新設科目として、「地方行政研究」と「政治制度論」が、翌昭和二十一年からは「社会思想研究」が現われた。因に、「政治制度論」は昭和十八年に設けられ、その年だけで休講になった「政治制度史」の改装新版であった。また、昭和二十二年には、「政党及官僚論」という科目が置かれた。敗戦直後の特徴は、このような形でカリキュラム編成に現われた。

政治学科の科目は、このような移り変りを見せた。特に変化の激しかった三つの時期に焦点を合わせたわけであるが、それぞれの時期は学部の事情だけでなく、大正末期以来の歴史の激変の時期と対応していた。

これらの科目の移り変りとともに、特記すべきは、「政治学特殊研究」の充実である。昭和に入って、英語「原書講読」が複数になったほか、ドイツ語「原書講読」とフランス語「原書講読」とが置かれた。これらは戦後、「政治学外国書研究」に変り、英・独・仏の外国書研究に加えて、露語と華語の「外国書研究」が増えた。既に触れた敗戦直後の「外国研究」では取り上げられていないドイツとフランスが、「外国書研究」に姿を残している。国際社会の勝敗も、学問の世界には及ばない一つの例だと言ったら、言い過ぎだろうか。

カリキュラムは、単に選ばれた科目の特徴によって意味づけられるだけでない。それぞれの科目の担当者が誰であるかによってカリキュラムの特徴が決まってくる。政治経済学部が政治学科と経済学科に共通の必修科目を多く持つと言うだけでなく、科目の担当者の早稲田的特徴が早稲田の政治学科の伝統の形成に大きな役割を演じてきた。ここは担当者の学問的特徴について書く場ではない。せめて担当者の流れを追って、それぞれの科目の内容的特殊の理解に役立てたい。

大正九年から敗戦直後まで引き続いて同一人が担当した科目は、唯一つ「政治史」(「西洋政治史」)である。煙山専太郎が担当者で、大正十一年度だけ代講された以外、二十七年の間、「政治史」を講義し続けた。昭和二十二年度で退任した後、市村今朝蔵に引き継がれた。

煙山は、「政治史」のほか、「最近政治史」(のち、「英国憲政史」)の講義を受け持った。この場合も、大正十一年度には代講者(浮田和民)を頼った。だが、担当し続けたのは昭和十二年度までで、昭和十三年度から大西邦敏が引き継いだ。科目名が「英国憲政史」と改まってから七年目のことである。煙山は「英国憲政史」の科目担当を辞めたが、同じ年度(昭和十三年度)から「外交史」を担当し、敗戦後の退任の時まで受け持った。

「外交史」は、初め「近時外交史」と称し、信夫淳平が昭和十二年まで担当した。この間、昭和二年新設の「国際政治論」も受け持ち、昭和十二年までその任にあった。

「国際政治論」は、昭和十三年からは川原篤の担当となり、昭和十八年度に及んだ。ところが、病を得て担当できなくなったため、昭和十九年度には一時、煙山が代講したあと、昭和二十一年度には神川彦松を迎えた。神川が公職追放令の適用を受けたので、翌年度は休講になり、昭和二十三年度、石田栄雄が新任した。

信夫は、昭和十二年度で「国際政治論」「外交史」の担当を辞めたが、二年経って昭和十五年度に、今度は「国際公法」の担当者として復帰した。「国際公法」は大正十一年以来、この年の前年度まで中村進午がずっと担当してきた科目だった。信夫はそのあとを三年間だけ受け継いで、昭和十八年、川原篤に担当を委ねた。川原の担当はこの年だけで、翌十九年度からは水垣進の担当となり、科目名も「国際法」に改まった。水垣は昭和二十一年に急逝したので、昭和二十二年からは細野軍治がその跡を襲った。

今まで述べた科目のほかに、同じ担当者が長かった科目を挙げてみよう。

十五年以上同じ担当者で担当された科目はと言えば、「政治学史」「自治政策」(のち「政治政策学」)、「日本政治思想史」(戦争末期に一年だけ、「日本政治経済思想史」、敗戦後直ちに旧名称に復した)、「日本政治史」「行政法総論」(戦争末期以降、「行政法」)、「民法」「政治学原理」がある。

「政治学史」と「自治政策」とは高橋清吾が担当して、前者は大正九年以来十九年間、後者は大正十一年以来十七年間勤続した。最後の年度は昭和十三年だった。「政治政策学」は、この年に廃止されたが、「政治学史」は五来欣造が引き継いだ。五来はその後三年間、また一年置いて昭和十八年度の担当者だった。そのあと、昭和十七年度の担当者だった原田鋼が担当し、終戦を迎えた。敗戦直後の昭和二十年十月からは蠟山政道が担当者に迎えられ、公職追放になってからは、昭和二十二年以降、市村今朝蔵によって受け継がれた。

「日本政治思想史」と「日本政治史」は、内田繁隆の担当である。前者は昭和四年から昭和二十一年まで十八年間、後者は昭和七年から十五年間、続けられた。いずれも昭和二十二年度は休講になり、昭和二十三年度、「日本政治思想史」は服部弁之助、「日本政治史」は深谷博治が担当者になった。

「行政法総論」は、天川信雄が十五年間担当した。しかし天川が担当したのは昭和六年からで、それまでは副島義一が大正九年から十年間(大正十三年度は休講)担当していた。天川は昭和二十年に急逝したので、昭和二十一年度は中野登美雄が、その翌年は田上穣治が、そして昭和二十三年度は佐藤立夫が、目まぐるしく代った。

「民法」は、磯谷幸次郎が昭和三年から昭和十七年まで十五年間担当した。この科目は、大正九年に「民法総則」として発足し、遊佐が担当したが、二年後に「民法」と改称されて担当者は牧野菊之助になり、昭和二年まで六年間続いた。磯谷のあと、昭和十八年には林徹が、昭和十九年には外岡茂十郎が、昭和二十年秋からは野村平爾が、そして昭和二十二年度からは薬師寺が担当した。

「政治学原理」も、五来欣造が十五年間担当した。昭和三年から昭和十八年まで、昭和六年度だけ杉森孝次郎が代講して続いた。この講座は初め浮田和民の担当だった。大正の末に大山郁夫が担当したが、一年限りで再び浮田の担当になった。だが浮田も一年だけの担当で、昭和三年から五来の担当に移った。五来のあとを引き継いだのは、吉村正である。

次に同じ担当者が十年前後続いた科目を示せば、「行政学」「欧米政治組織」「公法学原理」」公法学史」政治哲学」それに「憲法」がある。これらは、「憲法」以外は、いずれも敗戦までに姿を消してしまった科目である。

「行政学」と「欧米政治組織」は、昭和八年以来、吉村正が担当して、前者は昭和十八年まで十一年間、後者は昭和十九年まで十二年間受け持った。

「公法学原理」の担当者は中野登美雄で、昭和七年から昭和十八年まで十二年間、「公法学史」の担当者は天川信雄で、同じ期間、同一の担当者だった。「公法学原理」はもともとは「国法学」として講じられていたもので、中野が大正十三年から昭和六年まで担当していたのだ。「国法学」の中野の前任者は大山郁夫だった。また、「公法学史」は「比較憲法」の改称で、これもそれまで三年間、天川信雄が担当していた。

これらの四科目は、それぞれ担当者(吉村、中野、天川)と深く結びついていたようで、担当者が担当を辞めると同時に、科目もなくなった。

「政治哲学」は、大正九年以来長い間(十一年間)、五来欣造が担当していた。五来は「政治学原理」の担当者になってからも三年間は、「政治哲学」をも担当して、昭和六年度からは杉森孝次郎に担当を委ねた。杉森は、以後昭和十八年まで十三年の間、「政治哲学」を講じた。

終りに、「憲法」。この科目は、同じ担当者が比較的に長く、しかも平均して受け持った科目で、初め副島義一が昭和五年まで十一年間、次いで野村淳治が昭和十四年まで九年間、更に中野登美雄が昭和二十一年まで七年間、その後は大西邦敏、という具合に担当は安定していた。

なお、「経済学原理」と「財政学」については、両学科に共通の必修科目であったが、経済学科のカリキュラム編成の項を参照されたい。

昭和二十四年における新制大学の発足は、当然のことながら、カリキュラムの大幅な改編を伴っていた。そしてその特色は、広い教養を持った優れた社会人を育成するという目的に従って教養科目が重視されたこと、学年制にかわり単位制を採用することによって学生の自由意志を尊重し、選択の幅を広げたことにあったと言える。しかしそれらの詳論は他の部分に譲り、ここでは第一政治経済学部の政治学科における専門教育科目の編成とその変遷を辿っておきたい。(新制大学の発足とともに、勤労学生に門戸を開くという目的を持って第二政治経済学部が開設された。しかし昭和四十一年以降の学生の募集停止に至るまで、その学科目編成は大網において第一政治経済学部と同一であったがゆえ、ここでは割愛することにしたい。)

さて、政治学科の専門教育科目は、他の学科と同じく、その学科の学問上の重要度に応じて、必修科目と選択科目に分けられ、先ず第二年度と第三年度に配当された(昭和二十四年度の開設は第三年度生までであった)。第二年度の必修科目は、「政治学原論」(吉村正)、「経済学原論」(酒枝義旗)、「憲法」(大西邦敏)、「西洋政治史」(市村今朝蔵)の四科目、選択科目は、「西洋経済史」(小松芳喬)、「社会学原理」(武田良三)、「民法」(千種達夫)の三科目であった。また、第三年度の必修科目は、「政治学史」(市村今朝蔵)、「行政学」(吉村正)、「日本政治史」(深谷博治)、「外国書研究」(英書―後藤一郎、独書―佐藤立夫、仏書―井伊玄太郎)の四科目、選択科目は、「比較政治制度」(大西邦敏)、「日本政治思想史」(服部弁之助)、「外交史」(石田栄雄)、「貨幣及銀行論」(中村佐一)、「国際経済論」(中島正信)、「国際法」(細野軍治)、「行政法」(佐藤立夫)、「刑法」(江家義男)の八科目であった。

次いで、昭和二十五年度に設置された第四年度の科目においては、必修科目は、「国際政治論」(大山郁夫)、「財政学」(時子山常三郎)、「外国書研究」(英書―吉村健蔵、独書―佐藤立夫、仏書―井伊玄太郎)の三科目、選択科目は、「地方行政」(弓家七郎)、「社会政策」(平田冨太郎)、「経済政策」(出井盛之)、「金融経済論」(中村佐一)、「経済機構論」(杉山清)、「近代社会思想」(井伊玄太郎)、「労働法」(吾妻光俊)、「経済地理」(佐藤弘)、「租税論」(時子山常三郎)、「演習」(吉村健蔵、後藤一郎、石田栄雄、石川準十郎、服部弁之助)の十科目であった。

以上が新制大学発足当初の政治学科の専門教育科目と担当者の構成であり、必修科目十一科目、選択科目二十一科目よりなっていた。卒業に必要な専門教育科目の単位数は、必修科目十一科目四十四単位、選択科目十科目四十単位、計八十四単位であった。因に、単位の計算は、一科目四単位であり、週二時間の通年制であった。

昭和二十四、二十五年度に亘って編成され実施されたカリキュラムは、専門教育科目に関しても、その基本的な骨組みにおいては変更されることなく、昭和四十年度まで継承されたが、その間における変化を、(ⅰ)科目の増設および配当年度の変更、(ⅱ)卒業必要単位数の変更、(ⅲ)担当者の変更、に分けてまとめると次のようになる。

(ⅰ)科目の増設および配当年度の変更

先ず、必修科目は、昭和二十七年度に「外国書研究」が新たに第二年度にも配当され、計十二科目となった。次いで、昭和二十九年度に、「行政法」が選択科目から必修科目に変更されたが、同時に第四年度配当の「外国書研究」が選択とされたため、必修科目数には増減はなかった。しかし、昭和三十四年度には「外国書研究」が必修科目として第一年度にも増設配当されたため、必修科目数は計十三科目となった。

一方、選択科目は、昭和二十七年度に「労働問題」(藤林敬三)が第四年度配当科目として、昭和三十七年度に「都市政策」(磯村英一)が第三年度配当科目として増設された。

次に配当年度の変更については、先ず昭和二十七年度に「経済地理」が第四年度から第二年度に、「労働法」が第四年度から第三年度に移され、次いで昭和二十八年度に「日本政治思想史」、昭和二十九年度に「政治制度論」(昭和二十六年度より「比較政治制度」が「政治制度論」となった)が、それぞれ第三年度から第四年度に移された。更に昭和三十四年度に、「社会政策」が第四年度から第三年度に移され、「経済機構論」が廃止されている。「演習」は、当初は第四年度配当科目であったが、昭和二十七年度より、第三年度後期と第四年度前期に亘って履修されることになった。

(ⅱ)卒業必要単位数の変更

以上の結果、専門教育科目の卒業に必要な単位数にも多少の変化が見られた。すなわち、昭和二十四年発足当時は、八十四単位であったが、昭和二十七年度に必修科目が一科目四単位増え八十八単位となり、更に昭和三十四年に同じく必修科目が一科目四単位増え、計九十二単位となった。

(ⅲ)担当者の変更

この間、担当者にもさまざまの変更が見られた。海外研究などによる一時的な代講を除き、主なものを挙げるならば次のようになる。先ず必修科目のうち、「政治学原論」は昭和三十八年度は堀豊彦、三十九、四十年度は松平斉光、四十一年度は服部弁之助が担当している。また、「経済学原論」は昭和四十一年度より伊達邦春が担当している。「西洋政治史」は昭和二十六年度より松本馨が、「政治学史」は同じく昭和二十六年度より堀豊彦が担当している。更に、「行政学」は昭和三十八年度より後藤一郎が担当し、「日本政治史」は、昭和二十八年―三十六年度内田繁隆、三十七、三十八年度中村尚美、そして三十九年度以降は兼近輝雄がそれぞれ担当している。また、「国際政治論」は、昭和二十七年度より吉村健蔵が担当している。「外国書研究」に関しては、英書担当者として、昭和二十七年度に石川準十郎、内田繁隆、二十八年度に清水望、三十三年度に兼近輝雄、堤口康博、福田三郎、三十四年度に小林昭三、三十七年度に内田満、四十年度に大谷恵教、北岡勲、日下喜一、霜田乾夫(美樹雄)、浜地馨が加わっている。また独書担当者として、昭和二十七年度に水垣進、二十八年度に清水望、三十三年度に堤口康博、小林昭三が加わり、仏書担当者として、昭和三十三年度に兼近輝雄が加わっている(「外国書研究」は担当科目、担当学年の変更が多い。)

次に、選択科目について見るならば、「民法」は昭和三十―三十二年大江保直を除き千種達夫が担当し、「経済地理」は昭和三十八年より田中薫が担当している。そして「貨幣及銀行論」は昭和三十六年度より堀家文吉郎が、「国際経済論」は昭和三十六、三十七年度出井盛之、三十八―四十一年度渡部福太郎、四十二年度以降は岡山隆が担当している。更に、「国際法」は昭和四十一年度より入江啓四郎が、「刑法」は昭和三十三年小泉英一を除き三十四年まで江家義男、三十五年度より斉藤金作が担当している。また、「日本政治思想史」は昭和二十八―三十六年度は内田繁隆、三十九年度より松本三之介が、「政治制度論」は昭和三十七年より清水望が、「地方行政」は昭和三十二年度より後藤一郎が担当している。そして「経済政策」は昭和二十七年度より小松雅雄、三十六年度長守善、三十七年度加藤寛、三十八、三十九年度西宮輝明、四十年度より気賀健三が担当し、「金融経済論」は昭和二十七年度より堀家文吉郎、三十二年度および三十六年度以降は鶴岡義一が、「労働問題」は昭和三十年度より平田冨太郎が、「租税論」は昭和二十七―三十五年度阿部賢一、昭和三十六年度時子山常三郎、昭和三十七年度より平田寛一郎がそれぞれ担当している。

最後に「演習」の担当者としては、昭和二十六年に井伊玄太郎、佐藤立夫、二十七年度に内田繁隆、二十八年度に松本馨、三十年度に清水望、三十四年度に兼近輝雄、小林昭三、堤口康博、福田三郎、三十五年度に堀豊彦、三十六年度に大西邦敏、三十七年度に吉村正、三十九年度に内田満、四十一年度に植田捷雄、大谷恵教、霜田乾夫(美樹雄)、矢部貞治、四十二年度に藤原保信が加わっている。

専門教育科目のカリキュラムが大幅に変更され実施されたのは、昭和四十一年度の入学生からである(それゆえ昭和二十四年度の場合と同じく、それ以前の入学者は旧カリキュラムで履修している)。そしてそれは政経学部における新聞学科および自治行政学科の学生募集の停止の時期に一致する。

ところで、新しいカリキュラムの特色は、これまでの必修制を廃止して、すべての科目を選択制にしたことにあるが、この場合科目の性質に応じて、全体をA・B・C・D群の四群に分け、それぞれの中から所定の単位数に相当する学科目を履修することにしている。

先ず、A群の学科目は、政治学科に最も関連の深い学科目であり、それには、第二年度配当の「政治学原論」「憲法」「行政学」「政治学史」「西洋政治史」、第三年度配当の「国際政治学」「比較政治制度論」「日本政治史」「行政法総論」「地方行政」、第四年度配当の「現代政治学説」が含まれている。

次に、B群の学科目は、A群に次いで政治学科に関連の深い学科目であり、これには、第三年度配当の「政治過程論」「外交史」「国際法」、第四年度配当の「政党論」「日本政治思想史」「国際機構論」「行政法各論」、および第三年度の後期から第四年度の前期にかけて履修する「演習」が含まれている。

更に、C群の学科目は、経済学科のA、B両群の学科目、かつての新聞学科、自治行政学科の配当科目のうち、存続が適当と認められた学科目などであり、これには、第二年度配当の「理論経済学Ⅰ」「経済学史」「統計理論」「日本経済史」「西洋経済史」「社会学原理」「近代社会思想」「社会心理学」「マス・コミュニケーション発達史」「民法」、第三年度配当の「理論経済学Ⅱ」「貨幣理論」「現代経済学説」「社会主義経済学」「財政学」「社会政策」「経済地理学」「経営学」「マス・コミュニケーション理論」「社会調査」「商法」、第四年度配当の「国際経済学」「経済政策」「労働経済学」「金融経済論」(ただし昭和四十四年度より第三年度配当)、「日本経済論」「財政学各論」「地方財政論」「都市問題」「農村問題」「マス・メディア論」「刑法」「労働法」が含まれている。

そして、D群の学科目は、政治学関係の「外国書研究」であり、これは第一―三年度にそれぞれ配当されている。

卒業に必要な専門教育科目の単位数は、A群十科目四十単位、B群六科目二十四単位、C群七科目二十八単位、D群八単位、合計百単位であった。(その他、「その他科目」の十二単位に専門科目からの単位を含めることができることになっていた。)しかしこれには学生の負担が重すぎるという批判があり、その後減ぜられていった。すなわち、先ず昭和四十五年度入学生からA・B両群からそれぞれ一科目四単位ずつ減ぜられて、計九十二単位となり、更に昭和五十三年度入学生からA群から一科目四単位減ぜられて、計八十八単位となり、現在に至っている。(なおB群科目の「演習」は当初四単位の計算であったが、昭和五十二年度より八単位とされた。)

新しいカリキュラムにおける科目担当者は、次のようになっている。

先ず、A群科目のうち、第二年度配当の「政治学原論」は昭和四十二―四十八年度後藤一郎、四十九年度より内田満(五十二・五十三年度は内山秀夫)が担当している。次に、「憲法」は昭和四十二―四十四年度大西邦敏、四十五年度小林昭三、四十六―四十九年度清水望が担当したのち、五十年度以降は小林昭三と清水望が二年ずつ交互に担当している。更に、「行政学」は昭和四十二―五十年度三宅太郎、五十一年度より片岡寛光(五十六・五十七年度は浜地馨)が、「政治学史」は昭和四十二―四十四年度堀豊彦、四十五―四十八年度服部弁之助、四十九年度より藤原保信(五十三年度大谷恵教、五十六年度渋谷浩)が、「西洋政治史」は昭和四十二年度より福田三郎(四十四年度は松本馨)が担当している。

次いで、第三年度配当の「国際政治学」は昭和四十三年度より吉村健蔵が、「比較政治制度論」は昭和四十三―四十六年度清水望、四十七、四十八年度小林昭三、四十九―五十一年度清水望ののち、五十二年度より小林昭三と清水望が二年ずつ交互に担当している。また、「日本政治史」は昭和四十三年度より兼近輝雄(四十五年度は深谷博治)が、「行政法総論」は四十三―五十六年度佐藤立夫、五十七年度堤口康博が、「地方行政」は昭和四十三―四十八年後藤一郎、四十九―五十二年度高木鉦作、五十三年度より寄本勝美が担当している。

更に、第四年度配当の「現代政治学説」は昭和四十四年より今日まで日下喜一が担当している。

次に、B群科目について見るならば、第三年度配当の「政治過程論」は昭和四十四年度より内田満が、「外交史」は昭和四十三―五十三年度石田栄雄(五十年度と五十二年度は内山正熊)、五十四年度以降は内山正熊が、「国際法」は昭和四十三年―四十八年度入江啓四郎、四十九―五十一年度中村洸、五十二年度以降は皆川洸が担当している。また、第四年度配当の「政党論」は昭和四十五―四十九年度内田満、五十一年度以降は岡野加穂留が、「日本政治思想史」は昭和四十四―四十九年度松本三之介、五十一年度以降は河原宏が、「政治機構論」は昭和四十四―五十五年度吉村健蔵、五十六年度より鴨武彦が、「行政法各論」は昭和四十四年度より堤口康博(四十九年度は佐藤英善)がそれぞれ担当している。更に、第三年度および第四年度配当の「政治学研究」は、昭和四十三年度より内田満、小林昭三、岡部史郎、松本馨、藤原保信、佐久間彊、片岡寛光、寄本勝美、渋谷浩、岡野加穂留、佐藤立夫、鴨武彦、穴戸寛、阪中友久が随時担当している。また第三年度後期と第四年度前期にかけての配当の「演習」の担当に関しては、昭和四十三年度に伊藤道機、勝村茂、安井俊雄、四十四年度に佐久間彊、四十五年度に岡部史郎、片岡寛光、浜地馨、四十六年度に寄本勝美、四十七年度に渋谷浩、四十八年度に河原宏、四十九年度に鴨武彦、五十三年度に関嘉彦、五十四年度に大畠英樹、五十六年度に大井孝が新たに加わっている。

更に、C群科目については、第二年度配当の「社会学原理」は昭和四十二、四十三年度武田良三、四十四―四十六年度井伊玄太郎、四十九―五十一年度秋元律郎、五十二年度より寿里茂(五十五年度は柳井道夫)が、「近代社会思想」は昭和四十二―四十六年度井伊玄太郎、四十七年度より関嘉彦が、「社会心理学」は昭和四十二―四十九年度島田一男、五十年度より岩下豊彦が、「マス・コミュニケーション発達史」は昭和四十二―四十四年度内川芳美、四十五年度より香内三郎が、「民法」は昭和四十二、四十三年度千種達夫、四十四年度以降は黒木三郎(五十二年度は高島平蔵、五十六年度は田山輝明)が担当している。また、第三年度配当の「マス・コミュニケーション理論」は昭和四十三年度より岩倉誠一(五十年度は岡部慶三)が、「社会調査」は昭和四十三年度より西平重喜(四十五年度および四十九年度は鈴木達三)が、「商法」は昭和四十三年度以降中村真澄、酒巻俊雄、長浜洋一、金沢理が交代で担当している。そして、第四年度配当の「刑法」は昭和四十四年度斉藤金作、四十五年度より内田一郎(四十八年度は岡野光雄)が、「都市問題」は昭和四十四―四十七年度磯村英一、四十九―五十一年度近江哲男、五十二、五十三年度黒沼稔、五十四年度より星野光男が、「農村問題」は昭和四十四年度より小林茂(四十五年度は鈴木直二)が、「マス・メディア論」は昭和四十四年度酒井寅吉、四十五年度より岩倉誠一が、「労働法」は昭和四十四―四十八年度吾妻光俊、四十九、五十年度および五十七年度は竹下英男、五十二―五十六年度は中山和久が担当している。(経済学科のA群およびB群に相当する科目の担当者については、重複を避けるため省略した。)

最後に、D群科目の「外国書研究」については、英書担当として昭和四十一年度に渋谷浩、藤原保信、四十二年度に河原宏、四十六年度に寄本勝美、四十九年度に鴨武彦、五十年度に大畠英樹、五十三年度に石田光義、渡辺重範、五十五年度に大井孝、五十六年度に砂田一郎が、独書担当として昭和四十九年度に片岡寛光、藤原保信が、仏書担当として昭和四十五年度に松本馨、四十八年に寄本勝美、五十五年度に大井孝がそれぞれ加わっている。

昭和二十六年に「新制」の大学院は発足するが、それ以前のいわゆる「旧制」時代における大学院像はかなり漠然としたもので、明確に把握しがたい。まして、創立当時の東京専門学校に、現在の大学院に相当する制度を見出すことは困難である。しかし、強いて現在の大学院の源流を求めるとすれば、当時から設置されていた研究科にそれを見出すことができるであろうか。

明治二十六年八月発行の『中央学術雑誌』(第弐巻、第八号)に早稲田専門学校の研究科についての規則が載せられている。すなわち、「夙に公にせられたる専門学校の研究科は漸く其規則を定め九月より実施することとせり」と記されており、その中の主要な条項をそのまま収録すれば次の通りである。

第一条、研究科ハ本校得業生ニシテ既修ノ学科ニ付キ尚深ク研究ヲ為サントスル為メニ之ヲ設ク

第二条、研究科ハ本校得業生ニシテ平生品行方正学業優等他日大成ノ見込アル者ヲ本人ノ志願ニ依リ其部委員ノ協議ヲ経テ許スモノトス

第三条、本校ハ研究科学生ノ研究セント欲スル学科ニ関シ其学部ノ講師中ヨリ其指導ヲ担当スベキ者ヲ指定ス可シ研究科学生ハ其指導ニ従ヒ研究ノ業ニ従事スルモノトス

第四条、研究科ノ期限ヲ二ケ年トス

第五条、研究科学生ハ研究満期ニ際シ在学中専攻セシ科目ニ付キ論文ヲ作リ指導講師ノ検閲ニ供ス可シ指導講師ハ之ニ意見ヲ付シテ本校ニ差出ス可シ

第六条、本校ハ研究科学生ノ論文ヲ其指導講師ノ意見ト共ニ其学部委員ノ審査ニ付シ其報告ニ依テ本人ニ対シ研究科卒業ノ事ヲ証明ス

以上長々と引用したのは、これによって当時の研究科なるものの姿を彷彿させることができるであろうと思ったからである。なお、この規則は十二条からなっている。残りの部分をつけ加えるならば、第七条と第八条は入学手続きに関する規定、第九条は「学費ノコト」であるが、当時どの程度の金額であったかは解らない。第十条は、研究生の出席義務をうたったものである。「研究科学生ハ常ニ研究室ニ出席シテ其学業ニ従事スルモノトス」と記されているが、この規定もどれ程の強制力をもったものであろうか。第十二条は「校則遵守ノ義務」が記されている。

明治三十五年九月に、東京専門学校は創立満二十年を機として早稲田大学と改称され、卒業生三千余名、在学生三千名余りという規模をもっていた。同三十六年には「専門学校令」の適用を受けることとなるが、当時の大学における研究科の位置づけは次のようなものである。

本校部門ハ大学部、専門部、高等予科ノ三種ニ分チ大学部ニ政治経済学科……ノ四科ヲ設ケ、専門部ニ政治経済学科……ノ六科ヲ設ケ外ニ研究科ヲ置ク。

(『早稲田大学規則一覧』明治三十五年七月)

修業程度からみると、大学部は高等予科を卒業した者、高等予科、専門部は中学を卒業した者を入学させ、研究科は大学部、専門部の卒業生で更に研究を続けようとする者が入学を許されている。更に同年、研究科規則を第六章に設けている。これを逐条的に、そして特に前述の明治二十五年の規約との相違点を取り出しながら見ていくことにする。先ず第一条の目的であるが、この前半は二十五年の規則と同じく「各学部卒業生ニシテ既習ノ学科ニ就キ尚ホ深邃ナル研究ヲ」なさんとする者のために設けられたものであるが、更に今回の規定には、「傍ラ広ク外国語ノ智識ヲ養ハントスル者ノ為メニ設ク」と追記されているのが目立つところである。第二条は「本科ヲ左ノ部門ニ分ツ」として、国法、行政法、国際法、経済財政、民法、商法、哲学、史学、英文学、社会学の十科目が設けられており、当時における学科目のあり方を偲ぶことができる。第三条は本校得業生以外の者の入学に関する規定である。第四条以下は原文のまま引用する。

第四条 本科ハ別ニ学年ノ区別ヲ設ケズ一年以上三年以内ノ範囲ニ於テ何時ニテモ卒業論文ヲ提出シ指導講師ヲ以テ組織セル試験委員ニ於テ学力相当ト認ムル時ハ得業証書ヲ授ク。

第五条 本科授業課目左ノ如シ。

一講義 毎週 二時間

一名著研究 二時間

一問題研究 二時間

一外国語 六時間

一論文

一卒業論文

第六条 (省略)

第七条 本科ニ於テ研究スベキ名著ハ指導講師ノ指定ニヨルベシ

第八条 研究ノ題目ハ入科ノ始ニ於テ之ヲ定メ指導講師ノ認諾ヲ経ルモノトス。

第九条 (省略)

第十条 卒業論文ハ問題研究ノ為メニ定メタル題目ニ限ル

第十一条 本科ノ学費ハ一ケ年金参拾参円トシ分納金一ケ月金参円トス

第十二条 本校得業生以外ニシテ本科ニ入ラントスル者ハ受験料金五円ヲ納付スベシ。

第十三条には明治二十五年規定の第十条に記されたものと同じく出席義務について、第十五条は学則遵守の義務を規定している。

以上記したような研究科の規則は、恐らく大正九年の「大学令による大学」の頃まで続いていたものと思われる。大正九年になると早稲田大学の学則も全体的に大分明確化されてき、この時「大学院」なる名称もあらわれてくる。学則第一章総則の第四条に「本大学各学部ニ研究科ヲ置キ之ヲ綜合シテ大学院トス」と記され、第八条全部が大学院の規定で充たされている。それは十一条からなっているのであるが、内容の点では明治年代の研究科のものに比べて必ずしも具体化されているとも思われない。すなわち、第一条においては入学時期を「学年初」と規定しているだけで、明治の研究科規定のように設置の目的等については言及していない。第二条は出願および入学許可の規定である。学部を卒業して大学院に入学しようとする者は「研究事項ヲ具シ」大学に願い出ることになっており、これを許可するのは学部教授会であった。大学院の学生を監督するのは当該学部長であり(第四条)、学生の指導は「教授会ノ議ヲ経テ選定シタル一名又ハ数名ノ教員」が担任した(第五条)。大学院学生の在学年限は「一ヶ年以上」であり(第六条)、大学の許可を経て各学部の講義等に出席することができ(第七条)、時々その研究状況を指導教員を経て当該学部長に報告しなければならなかった(第八条)。なお、大学院学生は他の業務に従事することや、東京市またはその近辺以外に居住することができない(第九条)。第十条の規定をそのまま記述すれば次の通りである。

大学院学生ニシテ学位ヲ得ント欲スル者ハ其研究事項ニ付論文ヲ学長ニ提出スヘシ。前項論文の審査ハ当該学部教授会ニ於テ之ヲ行ハシム

大正九年に作られたこの規則は殆ど変ることなく昭和十八年まで続いた。同十八年における最も大きな変化は大学院に特別研究生の制度が新設されたことである。太平洋戦争の激化に伴い、大学教育の年限も短縮され、大学院の制度にも改革が加えられた。当初政府は「全国の官私大学の卒業生の中から五百名を限って文部省において選抜試験を行ひ、これを七帝国大学に配布して研究に従事せしめ、此種の学生に対しては年額一千円の奨学金を数年に亙って支給し、同時に徴兵猶予の特典を与える」(田中穂積「学制改革と大学院問題」『早稲田学報』昭和十八年一月発行第五七五号八頁)計画であった。しかしながら、当時の早稲田大学総長田中穂積、慶応義塾大学塾長小泉信三両先生の御尽力によって、この制度は私学の早慶両大学にも適用されることになった。そこで昭和二十年、大学院の規約は、第十二条から第十八条の六ヶ条が特別研究生のためにつけ加えられた。その主要な点は、「特別研究生たらんとするものは各学部卒業生にして、当該学部教授会の許可を得、さらに総長審査の上文部大臣の認可を経ることが必要」(第十三条)というものであった。このようにして銓衡された特別研究生に対しては「学資トシテ第一期月額金九拾円」(第十五条)が支給されることになった。

以上いわゆる「旧制」の大学院の制度のあらましについて述べてきたのであるが、最初に記したように「新制」のそれに比較して、その内容はきわめて漠然としたものであった。名誉教授の小松芳喬先生が御自分の経験された大学院生活について書いておられるが、その文章の中から自由に拝借し、あるいはそのまま転記させていただいて、旧制大学院史のまとめにしたいと思う。旧制大学院は指導教授の個人的指導が殆ど全部なので、入学に当っても指導の先生の御許しが出さえすればよかった。しかも「カリキュラムなどというものは全然なく、自由放任の極」であった。

修業年限は全く無制限で何年という定めはありませんし、特別な講義があるわけでもなく、特別な施設があるわけでもありません。博士論文作製が目的である筈ですが、法文系では、大学院で学位論文を書いた学生は例外中の例外でしょう。早稲田の場合、図書館の書庫が開放されているのが唯一の魅力で、学生もそれ以上のことを大学に求めるでもなく、また大学当局にもごく少数の大学院学生のためにさらに何かを考えようとする気運は見られませんでした。

(小松芳喬「大学院昔譚――自伝的随想――」『早稲田フォーラム』昭和四十九年七月発行第六号 八頁)

昭和二十六年四月、「学部の教育の基礎の上に、高度にして専門的な学術の理論及び応用を研究教授し、その深奥を究めて、文化の創造、発展と人類の福祉に寄与することを目的とする」(『昭和二十六年四月 大学院学則 早稲田大学』一頁)新制早稲田大学大学院が開設された。この新制大学院は各学部の基礎の上に設けられるというものであり、六研究科が設置されたが、政治経済学部の基礎の上に設けられたのは、政治学研究科と経済学研究科である。本章では、前者の政治学研究科について述べる。

新制大学院が新制学部創設に遅れること二年、すなわち二十六年に開設されたのは、同年が新制学部が第一回の卒業生を送り出す年であったからである。つまり最初の新制学部卒業生を迎えるためであったのである。創設されたのは修士課程のみであり、これは他研究科も同じであった。「独創的研究によつて、従来の学術水準に新しい知見を加え、文化の進展に寄与するとともに、専攻分野に関し研究を指導する能力を養う」(『昭和二十八年四月 大学院学則 早稲田大学』一―二頁)ことを目的とする博士課程の開設は、この修士課程の最初の修了者が出る二十八年四月であった。

新制大学院と旧制大学院との間の際立つ差異は、他ならぬこの修士課程の設置にあった。すなわち旧制では博士の学位を与えることを目的とするだけであったのが、新制では博士の学位を与える課程の他、修士の学位を与える課程も置くことができるようになったのである。

ところで、他大学の大学院の場合は、修士課程を修了した上で博士課程に進む、いわば「二段式」が大部分であったのに対し、早稲田大学の場合には、修士課程を経ないで初めから博士課程に進む制度も設けられた。つまり二年制の修士課程と、五年制の博士課程の「二本立て」制度であったのである。このような制度を採用したのは、修士と博士とではもともとその目指すところが異なり、博士たるために修士の学位は必ずしも必要としないとの判断があったからである。ただし、この五年制博士課程は三十九年に「実情に合しない」として学生募集が停止され、四十五年には現在の「二段式」に改正された。つまり博士課程の入学資格者は、主として「修士の学位を得た者」とされたのである。なお、五十一年度には大学院学則が改正され、それまでの修士課程、博士課程は、それぞれ博士前期課程、博士後期課程と改称された。

新制大学院の特徴としては、更に次のものがある。すなわち、旧制では課程について厳格な規定を有せず、ただ二ヵ年以上在学して研究し、論文を提出できるということを規定しただけで、カリキュラムは存在せず、大学院生の納付する授業料の金額が指導教授に与えられていたのに対し、新制では各課程に関し必要な条件を規定して、旧制に比べると厳格に制度化されたのである。先ず修士課程について見ると、発足した昭和二十六年度の場合には、二年以上在学して三十二単位を履修し、且つ修士論文を提出することとされた。政治学研究科の履修方法は、政治学専攻の学科目中の専修科目から十二単位(講義四単位、演習――現在の研究指導――八単位)を選択必修し、残余の二十単位は政治学研究科の講義または他の研究科の中から選択履修する、ただし、他の研究科の講義は四単位までとするというものであった(『昭和二十六年四月大学院学則早稲田大学』)。なお、ここで言う「専修科目」とは、「指導教授が二年間を通じて指導する科目」のことであり、また「特修科目」とは、「専修科目以外の科目」のことである。各学年の履修方法は左の通りである。

専修科目 特修科目

第一学年 ……講義四単位 演習四単位 講義十二単位

第二学年 …… 演習四単位 講義八単位

博士課程の場合、「博士の学位を取得しようとする者は、五年以上在学し、所定の科目について五十二単位を取得」(「修士の学位を得た者、本大学院の修士の課程を経た者または外国において修士の学位若しくはこれに相当する学位を得た者は、三年以上在学し、二十単位を取得」)し、学位論文を提出することが要件とされた(『昭和二十八年六月 大学院学則 早稲田大学七頁)。二十八年度における各学年の履修方法は、

専修科目 特修科目

第一年度 ……講義四単位 演習四単位 講義十二単位

第二年度 …… 演習四単位 講義八単位

第三年度 …… 演習四単位 講義八単位

第四年度 …… 演習四単位

第五年度 …… 演習四単位

となっていた。なお、修士、博士いずれの学位にも所属研究科名が冠せられるとともに大学名が明記され、「政治学修士(早稲田大学)」「政治学博士(早稲田大学)」と呼称されることとなった。

履修方法は、その後、部分的修正をみたが、現在(五十七年度)でも、修士課程(二年以上四年以内在学)は研究指導および授業科目三十二単位、博士課程(三年以上六年以内在学)は研究指導のみとされ、既述の「二段式」への変更を除けば、創設時とさほど大きく異なるわけではない。

発足時(二十六年度)における大学院政治学研究科担当の専任教員には、憲法学の大西邦敏、行政学の佐藤立夫、外交史の信夫淳平、政治学の吉村正、政治史については渡辺幾治郎がいる。

二十七年度以降、新たに政治学研究科のスタッフに加わった専任教員には、内田繁隆(二十七年度)、矢部貞治(二十七年度)、松本馨(二十九年年度)、後藤一郎(三十三年度)、吉村健三(三十三年度)、堀豊彦(三十五年度)、内野茂樹(三十七年度)、清水望(三十八年度)、岩倉誠一(四十二年度)、兼近輝雄(四十二年度)、小林昭三(四十二年度)、堤口康博(四十二年度)、福田三郎(四十二年度)、内田満(四十六年度)、藤原保信(五十一年度)、片岡寛光(五十三年度)、寄本勝美(五十五年度)がいる。

政治学研究科発足時の学科目は、左の通りである。

演習・講義……政治学特論、憲法特論、政治史特論、政治思想、国際政治特論

講義……行政学特論、比較政治制度論、自治行政特論、行政法特論、日本政治史特論、外交史特論

二十八年度には、博士課程の設置とともに演習・講義の編成も改められ、次のようになった。

演習・講義……政治学研究、憲法研究、政治史研究、政治思想研究、国際政治研究、行政法研究

講義……現代行政学、比較憲法研究、外交史研究、最近日本政治史、自治行政研究、政治学特殊研究、公法特殊研究、国際政治特殊研究

その後も学科目編成は度々修正され、現在でははるかに充実した編成となっている。左に学苑創立百周年に当たる五十七年の学科目編成を掲げ、この間における政治学研究科の発展の一端、ならびに、創立以来の政経学部の豊かな学問的伝統が現代にも確かに継承されていることを窺い知るためのよすがとしたい。

研究指導……政治学研究、国際政治研究、行政学研究、自治行政研究、日本政治史研究、西洋政治史研究、政治思想研究、憲法研究、行政法研究、マスコミュニケーション研究

授業科目……政治学研究、国際政治研究、行政学研究、自治行政研究、日本政治史研究、西洋政治史研究、政治思想研究、憲法研究、行政法研究、マスコミュニケーション研究、現代行政学研究、外交史研究、近世日本政治思想史研究、国際法研究、比較憲法研究、英米政治学特殊研究、英米公法学特殊研究、ドイツ公法学特殊研究、フランス公法学特殊研究

明治十五年、開校当時の東京専門学校における経済関係の設置科目は、「経済学原論」「経済沿革史」「租税論」「貨幣論」「貿易論」「日本財政論」「統計学」の七科目。担任者は天野為之、高田早苗の二名。ほかに当否は不明ながら、砂川雄峻、岩橋三郎の二名が担任者であったろうとされている。もし進級制度を予定していたとすれば、これが第一年度の配当科目と言って良いのだが、当初にどういう計画があったものか。とにかく開校、ついては科目をという程度だったとすれば、これが経済について開講できる目一杯のものだったと推測される。

これと対照するには、本当は大正八年、専門学校令による大学であった時期の最後の年度の設置科目と担任者を示すのが良いのだろうが、この年度を採るには難点が二つある。第一は、大正六年の「早稲田騒動」である。このためこの年度は、創立以来経済学関係で中心的存在であった天野為之とその一統が学苑を去った直後に当っており、余波と余燼が設置科目、担任者についても残っていて、比較の対照とするには適当ではない。第二に、同じく大正六年に高等予科の年限延長があり、これに伴い、大正七年には大学部に一年生が、大正八年には二年生がいなかった。それゆえ、大正八年の科目・担任者は二年生抜きのものとなっていて、全容を知るには不適当である。尤も、大正七年と八年の科目担任者を比較すれば、科目の配当学年がおぼろげに分るという利点はある。けれども「騒動」の影響を考えれば避けたほうが賢明であろう。それで、大正六年度の大学部政治経済学科のカリキュラムのうち、経済関係のものを見る。序でながら、資料の関係で、配当年度は不明である。それは、

Ⅰ◎経済学原理(塩沢昌貞) ○経済学説(塩沢昌貞) ○経済史(平沼淑郎) ◎統計学(宮島綱男) ◎貨幣及銀行論(服部文四郎) ◎財政学(田中穂積)

Ⅱ◎応用経済論(天野為之) ◎農業政策(松崎蔵之助) ◎商業政策(浅川栄次郎) ◎工業政策(塩沢昌貞) ◎社会政策(永井柳太郎) ◎交通政策(伊藤重治郎) ◎金融政策(服部文四郎) ◎保険政策(宮島綱男) ◎植民政策(永井柳太郎) ◎都市問題(安部磯雄)

Ⅲ◎経済財政(田尻稲次郎) ◎経済叢書(和田垣謙三)

であった。表中類別は筆者が任意に行っている。 ◎を付したのは、専門部でも開講されていた科目。従って○は大学部においてのみ開講の科目である。◎が合併によったものか、各々独自の講座であったのかは詳らかではない。しかし、◎がすべて独自の講座で各々一クラス宛設けられていたとすると、例えば塩沢は週七回講義したことになる。なお、専門部には独自の科目として簿記(神尾錠吉)があった。

右の表から明らかなように、大学部独自のものは、Ⅰのグループで経済学説、経済史の二科目、それとⅣ、Ⅴにある四科目の計六科目であった。このうち、Ⅰの中のものは実用から離れたヨリ学問らしい基礎的なもの、Ⅳは少人数の、今日で言えば外国書研究に類するもの、Ⅴは今日の演習に類するものかと思われる。そうして、全般的には、Ⅱに属する応用経済あるいは政策論の充実に力点がおかれていたことが分る。なお、Ⅲはいわゆる大家の大演説(あるいは冗舌中心のもの)に当っていたろう。ともかく、右の表に出てくる科目名は(簿記を入れて)二十二。担任者名は十四を数える。

以下では、明治十五年と大正六年との間を、上に掲げた類別に従って辿ってみたい。と言っても、主として講座名だけからカリキュラムの内容を推測するのは、カタログだけで外国書を注文するのと似ていて、危険ではあるがやむを得ない点であることを断っておかねばなるまい。

少々横道に逸れるが、「騒動」の影響を見ておく。大正六年の右の表に出ていて、大正七、八年の表に出てこない担任者は、浅川、天野、伊藤、大山、田尻、永井、宮島の七名であり、去ったのにはそれぞれに理由があったのだろうが、ここでは触れない。逆に新たに担任者となった者は、粟津清亮(保険政策) 上田貞次郎(商業政策) 宇都宮鼎(貨幣及銀行論) 梅若誠太郎(Economic Classics) 北沢新次郎(Economic Classics) 小林丑三郎(財政学) 佐竹三吾(鉄道政策)の七名であった。このうち、梅若は明治三十三年に「小経済学」(恐らくは英書研究のテキスト名が科目名となったものであろう)を一年だけ担任したことがあり、宇都宮は明治三十三―四十年の間に「財政学」「公債論」等を担任したことがあった。この二名は緊急復活だが、粟津、上田、北沢、小林、佐竹は初めての登場である。これだけの入替えがあって、大正七、八年の科目数は重複分を調整して十七に減っている。だがとにかく、大筋では専門学校令による大学であった時代の最後のカリキュラムが、科目名担任者を含めて、その後の旧制のそれに承け継がれていった。

Ⅰのうちの「経済学原理」と類同すると思われる科目は明治十五年以来、「経済学原論」「経済原論」「経済学」等と名称は変っても一貫して開講されている。担任者は明治三十四年までずっと天野為之、三十五年に塩沢昌貞が加わり大正四年まで天野・塩沢の併立となり、翌五年から塩沢の単独になる。「経済学原理」と改まったのは、塩沢単独になってから以後のことである。この時、天野は上の類別Ⅱに移る。

「経済学史」は明治二十三年に設けられ、当初井上辰九郎が担任している。井上は明治三十年に退き、浮田和民、内田銀蔵を経て、明治三十五年以後和田垣謙三、大正三年からは塩沢が「経済学説」として引継ぐ。ただし、明治四十三―四十五年の間は和田垣・塩沢の併立であった。和田垣はその後「経済叢論(年により叢書とも)」の担任者となった。

「経済史」は明治四十年以後平沼淑郎が担任する。それ以前は、三十年代は断続的に内田銀蔵担任であった。なお、この科目の最初の担任者は天野為之。明治二十二年のことだったが、ただの一年でやめ、彼は以後この名の科目は持たなかった。二十年代には、この科目は「考証経済(考証経済学)」と呼ばれたのかも知れない。担任者で明らかな者は木内重四郎、有賀長文。天野も担任したかも知れないが未詳。いずれにせよ断続していて、二十一―三十年の間に七年しか開講された模様がない。明治十五年の「経済沿革史」はあとが続いていない。

「統計学」は時に「統計原論」とも称された。記録には明治十八―二十年、同二十九―三十二年に開講の記載がない。担任者は、初期は不明。二十一―二十八年は呉文聡、三十三年以後柳沢保恵、四十一年から高野岩三郎、大正二年以後宮島綱男。しかし、大正七、八年の科目表から統計学は消えている。主に外来講師に頼った形跡がある。なお、明治二十一年に限り、呉担当で「統計実習」があった。

「貨幣及銀行論」と名称が落ち着いたのは大正四年以後。大正二、三年に「貨幣及信用論」の名で服部文四郎が初めて担任し、以後担任者は変らない。この系列は、もと「貨幣論」と「銀行論」の二つから成っていたらしい。うち「貨幣論」は高田早苗(明治二十年まで)、松崎蔵之助(明治二十一年)、天野為之(明治二十二年)、井上辰九郎(明治二十三―九年)、加藤晴比古(明治三十一年)、河津暹(明治三十二年、同三十七年)、志田勝民(明治三十三年)、浜岡五雄(明治三十四年)、松山忠次郎(明治三十五―六年)、と担任者が定まらない。漸く、明治四十一年服部が引継いで以後安定する。因に、河津は明治四十年にもこの科目を講じているが、三十八―九年については開講の記録がない。この系列はどちらかと言えば、財政学と関連があった模様である。

「銀行論」は明治十六年からほぼ引続き四十一年まで置かれ、翌四十二年名称が「銀行及為替論」となり明治四十五年まで続き、大正二年の(上述)「貨幣及信用論」に連なる。担任者は当初から明治三十七年まで天野為之(例外として三十五年浜岡五雄)、三十八―四十一年が山崎覚次郎、四十五年までは服部文四郎であった。なお銀行論は貿易、為替、銀行実務とも関連が深かった。「為替論」(「外国為替論」のこともあった)は明治十六―三十三年には天野為之、途中切れて四十―四十一年は山崎覚次郎が担任した。為替論の三十年代の空白は、かなり「外国貿易論」(「貿易論」のこともあった)で埋められている。この科目の担任者は、ほぼ一貫していて、開講されている時は天野であった。ただし、山崎覚次郎が銀行論とともに講じた年(明治三十七、八年)もあった。別に、明治二十五―二十八年には、「銀行事情」「貨幣問題」「銀行実務」が開講されていた。担任者は不明だが、天野か井上辰九郎であったらしい。別に「金融論」が明治三十年には設けられていた。担任者は不明である。

「財政学」の系列も賑やかである。財政に関する科目名は、明治十五年と大正八年の間に十五ほど現われる。これらがどういう意図で結び合わされていたか、今となっては明らかでない。以下、内容を考えずに科目名と担任者を列挙するに止める。

「財政学」は天野為之(明治二十二年)、松崎蔵之助(明治二十三年)、井上辰九郎(明治二十五年)、下村宏(海南、明治三十二年)、宇都宮鼎(明治三十三年)、塩沢昌貞(明治三十五―三十七年)、田中穂積(明治三十八―大正七年)が担任している。このうち田中担任の大正五年と七年には、「二年向き、三年向き」と添え書きがあり、二講座連続で、総論と各論が置かれていたことを示す。「財政論」と上述「財政学」との関係は明らかでない。二つが併置されている年も、一方が欠けている年もあるからである。「財政論」は、天野為之(明治二十一、三十五、三十六、三十七年)、床次竹次郎(明治二十四年)、井上辰九郎(明治二十九年、三十年(?))、松崎蔵之助、宇都宮鼎、神戸正雄(共に明治三十四年)、浜岡五雄(明治三十五年)が担任しているが、明治三十四年の三名併立、三十五年の二名併立をどう解したら良いのだろうか。なお、明治二十六年にも「財政学」は置かれているが、担任者は解らない。この他に明治三十一、三十二、三十四年の三年度には、「財政」が開講された。松崎蔵之助(三十一、二年)と神戸正雄(三十四年)が担任である。しかし、これと、「財政学」「財政論」との関係も分らない。

以上は総論と思われるものだが、別に「財政論(租税・公債・予算)」が明治二十七、八年(井上辰九郎か)に、「財政学(租税・公債・予算)」が大正三、四年(田中穂積)にある。「租税論」は、明治十五―二十一年に開講(二十年まで高田早苗が、二十一年松崎蔵之助)され、二十六―二十九年(二十九年松崎蔵之助か、他は担任者不明)と、三十五・三十六年(松崎)および四十三、四年(田中穂積)にも置かれている。租税関係ではこの他に「米国租税論」(明治十九、二十年、天野為之)、「地租問題」(明治二十六―二十八年、担任者不明)と「租税法」(明治三十四年、松崎蔵之助)が講ぜられた。「国債論」は明治十六―八年と同二十年(天野為之か)に、「公債論」は明治二十五―三十六年(ただし、三十四年は「公債法」)が、天野為之(三十三年まで)と宇都宮鼎によって担任された。他に「公債及予算論」(四十三―五年、田中穂積)があったが、これは予算だけを取り上げる方式が廃った後におかれたものである。

予算は重視されていた。天野為之は、明治二十五、二十九―三十一年、三十三年には「歳計予算論」を、三十二、三十四年には「予算論」を講じている。宇都宮鼎は、「歳出歳入論」を明治三十五、六年に、「予算論」を明治三十七、八年と四十年に担任している(三十九年については資料がない)。別に、明治十五―七年には「日本財政論」(十七年については臨時課外として小野梓が担任し、他の年は不明)が講義されていた。

Ⅱのグループに移る。これは各種の政策論や産業論を含み、ごく包括的には応用経済applied economicsと呼ばれた分野である。「応用経済学」「応用経済」「応用経済論」の三種の科目名は頻繁に交替して出没する。三種の科目名については区別せず、担任者と開講年度のみを記せば、添田壽一(明治二十一―三年、同三十一年)、井上辰九郎(明治二十五―三十年)、天野為之(明治三十二―三十八年、同四十二年、大正三―六年)、塩沢昌貞(明治四十―四十二年)であった。従って明治四十二年は天野と塩沢が併講している。別に「応用経済(社会政策)」(明治三十三年、安部磯雄)があった。しかし、起源が古いのは「商政学」「商政論」などと呼ばれた「商業政策」の分野である。これは明治十九年に始まっている。名称としてはこの他に「商業制度」「商業経済」「商業学」があった。この分野についても、科目名を区別せず、担任者名を記せば、天野為之(明治十九、二十年、同二十二、二十四年、大正二年)、別に、明治二十七年には「商工実務」がある。しかしこの年の担任者は不明である。以後は石川文吾(明治三十六―八年)、河津暹(明治三十八年、同四十―四十五年)、浅川栄次郎(大正三―六年)、上田貞次郎(大正七、八年)が担任した。なお、明治二十六―八年にも開講されているが担任者は天野のようであるが不明。

次いで古く始まったのは「農業経済論」「農業経済」「農政経済」「農業制度」「農業政策」「農制経済」の系列である。これも科目名を区別せず、開講年度と担任者名のみを記す。すなわち、高橋昌(明治二十一年)、山本悌二郎(明治三十一、二年)、石阪橘樹(明治三十三年)、柳田国男(明治三十四―六年)、松崎蔵之助(明治三十七年―大正七年)。なお、明治二十六―八年にもこの種の科目があったことは分るが、担任者は不明である。

明治二十六年には、「保護会社論」「社会問題」「移民論」「鉄道及通信事業」が置かれ、これらはいずれも、明治二十八年で一応尻切れになる。これらについては資料不備で担任者は分らないが、「保護会社論」は後の「工業政策」の、「社会問題」は後の「社会政策」の、「移民論」は後の「植民政策」の、また「鉄道及通信事業」は後の「交通経済」のそれぞれ源流を成すものと推測される。このうち、「工業政策」は大正七、八年には「騒動」の影響で「工業政策及社会政策」と改まるのだが、それまでは一貫して「工業政策」で、明治四十三年から大正八年まで断絶なく塩沢昌貞が担任した。「社会政策」は(右の大正七、八年を除けば)明治三十二年、同三十四年―四十四年は安部磯雄、明治四十五年塩沢昌貞、大正二―六年は永井柳太郎がそれぞれ講じていた。「植民政策」は明治四十二―大正六年の間、間断なく永井柳太郎が担当している。「交通経済」「交通政策」「鉄道政策」の分野は、下村宏(明治三十二年)、関一(明治三十七―四十五年)、伊藤重治郎(大正二―六年)、佐竹三吾(大正八年)という人々によって受け持たれた。

グループⅡには、他に「都市問題」がある。これは明治四十四―大正七年の間設置されて安部磯雄が担任した。また、「保険政策」は、大正二―四年と六―八年に設けられ、それぞれの時期を宮島綱男と粟津清亮が担当した。「金融政策」は最も開設が遅れて、大正五年から八年まですべて服部文四郎が講義している。これらを綜括すると、大正六年にはこのグループに属する科目は既述のように十に達していたことが分る。これが最大であって、これに次ぐのは明治二十六―八年の間であり、当時、講義があったのは「応用経済学(又は論)」 「保護会社論」 「商工業制度」 「商工実務」 「農業制度」 「社会問題」 「移民論」 「鉄道及通信事業」の八科目であった。彼此比較すると、実質三科目つまり、「都市問題」 「保険政策」 「金融政策」が大正六年の科目表には加えられていることが分る。

第Ⅲのグループには右のⅠⅡからはみ出した大家の演説が入る。具体的には、「経済財政」は明治三十五―大正六年の間途切れることなく、すべて田尻稲次郎が担任し、「経済叢書」(「経済叢論」と呼んだ時もあり)は、明治四十三―四十五年は天野為之、一年空白ののち大正三―七年は和田垣謙三がそれぞれ講義している。天野は大正四年に学長に就任するが、大正三―六年の間も(既述のように)「応用経済論」は講じている。だからこの時期天野の「応用経済論」はこの第Ⅲグループに入れるべきかも知れない。

第Ⅳのグループは「経済原書」「名著研究」「原書研究」「Economical Classics」「Economics Classics」の呼び名を持った科目群である。今日でいう外国書研究に当るものであろう。科目名で区別せず、担任者のみを示せば次の通りである。すなわち、天野為之(明治三十三年)、塩沢昌貞(明治三七―大正七年、ただし明治三十九年は恐らく担任したと思われるが不明)、服部文四郎(明治四十一―三年、明治四十五―大正三年)、永井柳太郎(明治四十二―大正六年)、田中穂積(明治四十四年)、伊藤重治郎(大正二、三年)、大山郁夫(大正四―六年)、梅若誠太郎(大正七年)、北沢新次郎(大正八年)である。外国書研究は概ね専任の若手がやるという不文律が当時もあったとすれば、若手陣にどんな人物が育ってきていたか分るだろう。なお明治三十四年―六年にはこの種の科目名が科目表に全く見当らない。東京専門学校から早稲田大学への改称が明治三十五年だから、肩肘張るためにも置く必要があったと思うのだがそれがない。ところが、当時は科目名に教科書名を用いることがあったようで、例えば明治三十三年には梅若誠太郎が「小経済学」を、千葉広蔵が「最近経済学」を、三十四年には天野が「(ウォーカー)経済原論」を、浜岡五雄が「(アダムス)財政学」を担任したという事実があるし、明治三十六年には天野為之が「経済大意」を講じたとも記録されている。これらは教科書名と関係ある科目名だと推察できるが、そのようだとこの空白期間は説明がつく。

第Ⅴのグループは今日で言う演習に類するものから成る。「経済財政実習」「経済及財政研究」「経済実習」「財政実習」「経済研究」「財政研究」として示された諸科目がそれに当る。上に付くのは「経済」か「財政」かその二つを重ねた語で、下に付くのは「実習」か「研究」かの語である。担任者は複数であることが建前で、かなり後にならないと科目表には現れない。明治三十八年以降断絶なく設けられているが、その初年度は、天野為之、塩沢昌貞が受け持った。しかし、(一年だけ全く記録を欠く三十九年を過ぎると)明治四十年以後はずっと、一年の例外もなく塩沢と田中穂積とが担任している。経済は塩沢、財政は田中と分担も不変であった。

明治十六年―大正八年の科目表を適宜類別して経過を辿ってきたが、次の諸科目はどこに篏めて良いのか皆目分らなかった。設置年次と担当者を列挙するに止める。「経済論理(明治十六年、天野か)」「経済研究法(明治二十一、二年、天野為之)」「経済学攻究法(明治二十六―八年、担任者不明)」「法制経済(明治四十一年、安村良公)」。これらのうち、終りの二つは専門部のみの科目。あるいは通論に属すべきものかも知れぬ。だとすれば言うまでもなく安村の担当分は「法学通論」に当るだろう。

最後に、此ところまで触れてこなかった簿記会計の科目についても書いておく。先ず明治二十年に一年限りだが「会計法」(天野為之)がある。担任者の名からして、会計の方法なのか、法規なのかと疑うが、多分前者だと思う。この頃天野は八面六臂であった。次いで、これも一年限りだが明治二十七年に「簿記原理」が置かれている。担任者は桑田熊蔵かと推定されるが、資料不備である。「簿記」と改まったのは明治三十五年以降で、専門部のみの設置科目だったが今度は断続がない。科目名は不変だが、担任者は代った。年次によって示せば、吉田良三(明治三十五年、大正二年)、土屋長吉(明治三十六年)、小林行昌(明治三十八―四五年、三十九年については資料不備だが小林が略〻確実か)、河野安通志(大正三―五年)、神尾錠吉(大正六―八年)であった。

以上、経済関係のカリキュラム(科目名、担任者名)を通観してきたが、専門学校令による大学部政治経済学科の経済科目は、明治四十年頃に目立って充実してきたと概括できるであろう。第一に、この頃、主要科目の担任者が動かなくなり、それも本校卒業生が占めるようになったことで知られる。以下に、東京専門学校卒業生が、初めて主要科目を担任した年度と科目を弧括内に示すと、塩沢(明治三十五年、「経済学」、明治四十三年、「経済学史」)、田中(明治三十八年、財政学)、平沼(経済史、明治四十年)、服部(貨幣論銀行論、明治四十一年)となるからである。第二に、外国書研究の担任者が初めて二人となったのは明治四十一年、三人となったのは明治四十二年であった。第三に、演習担当者二名が定着したのは明治三十八年であった。創設後二十五年、一世代を経て漸く自校の卒業生で中心が固められるようになったのである。それまでは天野が一人で取り仕切る趣があった。過去の貢献と成果が「騒動」の一方の主役に彼を仕立てたのかも知れない。しかし、基礎を据えたのは天野であった。

次に、カリキュラムそのものから見ると、優れて財政が重きをなしていたが、それでも全般的には実学を尊ぶ高等商業学校の風貌であった。東京高商(当時は神田に校舎があった)や東京帝大からの講師も多かったが、実業界にある卒業生等が多く出講している。これらの中には、経済政策学会の創立に貢献した者が多かった。彼らは学問のファンである。政経の学風が、アカデミズムを中心にしながら、実学を疎かにしない風を保っているのは、このせいかも知れない。とにかく、このような三十数年を経て、政経は旧制大学令による大学学部としての歩みを始めた。

付記

一、典拠は、早稲田大学大学史編集所編『東京専門学校校則・学科配当資料』、川口浩編「政治経済学部教員学課担任調』(いずれも同編集所所蔵)である。

一、但し、右資料は、⑴科目・担任者共に不明の年度(明治三十九年)⑵担任者名が不明の年度(明治十六年、同二十六年)⑶科目名と担任者名が対応していない年度(明治十五年、同二十七年、同二十八年、同三十年)⑷科目担任者表が二枚載せられている年度(明治十八年)を含み、更に右資料には⑸学科目の配当年次、担任者の資格(専任・非常勤の別)を載せていない。

一、右の不十分がある上に、科目名のみでは講義内容は推測できないという基本事情、および現実に科目名が屢次に変更されているという付加事情により、カリキュラムの全貌とそれを貫く精神を完全に明らかにはし得なかった。遣憾ではあるが、右二資料は今日得られる最良のものであることは疑いなく、これに拠らざるを得なかった。後日の補充に期待したい。

一、本稿の記述では、東京専門学校における明治二十一年以降の邦語政治科、英語政治科のカリキュラムの別、および専門学校令による早稲田大学における大学部、専門部のそれは特記する場合を除き、殆ど配意していない。

一、担任者の一人一人について、せめて当時の現職だけでも記したかったが、紙幅がない。後日に譲る他ないのは残念である。

大正九年の「新大学令」による、いわゆる旧制早稲田大学の発足とともに、我が政治経済学部は政治学科と経済学科の二学科に分かれた。本項では、この大正九年度から新制政経学部が開設された昭和二十三年度までの経済学科のカリキュラムについて述べる。

大正九年の経済学科は第一学年のみの開設であったため、三学年がすべてが揃ったのは、大正十一年である。先ず、同年の経済学科の学科配当表を見ると、第一学年には七科目の必修科目(「政治学」「憲法」「経済学原理」「政治史」「民法」「刑法」「経済学」)と一科目の随意科目(各学部共通の第二外国語――「独語」「仏語」「露語」「支那語」から一科目選択)、第二学年には六科目の必修科目(「財政学」「貨幣及銀行論」「工業政策及社会政策」「経済史」「農業政策」「特殊研究」)、九科目の選択科目(「行政法総論」「国法学」「社会学」「政治学史」「最近政治史」「文明史」「統計学」「民法総論」「民法債権総論」)、および一科目の随意科目(第二外国語――第一学年に同じ)、第三学年には五科目の必修科目(「経済学史」「商業政策」「交通政策」「植民政策」「特殊研究」)、十三科目の選択科目(「金融政策」「保険政策」「政治哲学」「行政法各論」「自治政策」「国法学」「労働政策」「日本財政論」「商法」「近時外交史」「国際公法」「国際私法」「最近東洋史」)および一科目の随意科目(第二外国語――第一学年に同じ)が、それぞれ配当された。ただし、第一学年の必修科目の大部分は政治学科と共通しており、経済学科独自に設置したのは、「経済学原理」の一科目だけであった。経済学の専門的学習の前に、政治学の基礎教育を行おうというのである。政治と経済の密接不可分な関係を重視した、政治経済学部たる所以であろう。なお、第一学年配当の経済学および第二、第三両学年の「特殊研究」は、いずれも英語原書講読で、前者も大正十三年に「特殊研究」と改称された。

これらの科目のうち、経済学関係科目を担当した政経学部専任教員には、安部磯雄(経済史)、粟津清亮(保険政策)、猪俣津南雄(農業政策、特殊研究、経済学史)、宇都宮鼎(財政学)、太田正孝(日本財政論)、河津暹(商業政策)、塩沢昌貞(経済学原理)、信夫淳平(植民政策)、二階堂保則(統計学)、二木保幾(特殊研究)、林癸未夫(工業政策及社会政策、労働政策)がいる。なお、社会学は文学部の遠藤隆吉が担当した。

さて、その後いくつかの科目が追加あるいは廃止されたものの、カリキュラムの基本的な枠組み自体には特に大きな手直しが加えられることなく推移したが、昭和七年に至って、大がかりな改革がなされた。この改革は、その前年に第四代総長に就任した田中穂積のもとで断行された全学的学制改革の一環を成すもので、その趣旨は「自修的研究といふことが教授上のモットーとしてあるが、この点が未だ充分に実現出来ないでもない」(塩沢昌貞「大学教育行詰りに対する所感」『早稲田学報』昭和五年六月発行 第四二四号 四頁)という状態を改善するために、いま一度「自修的研究」という建学の精神に立ち返り、大正九年以来の学制を見直すことにあった。そして、我が学部経済学科のカリキュラムも、こうした学制改革の趣旨に基づいて大幅に改められたのである。

カリキュラムに関する改革の要点として、先ず第一に指摘すべきは、旧制政経学部発足当初は他学年と異なり、必修科目と随意科目のみからなる第一学年にも、多くの選択科目が置かれたことである。第一学年には、既に昭和二年に「社会学」「極東外交史」「文明史」の三科目、昭和三年に一科目(特殊研究、担当浅見登郎)がそれぞれ選択科目として新たに配当されていた。しかし昭和七年には、それまで必修科目であった「政治学原理」(昭和三年に設置)、「政治史」「刑法」の三科目と、「統計学」「日本政治史」の計五科目が一度に追加され、「極東外交史」「特殊研究」の二科目はなくなったものの、選択科目は都合七科目と大幅に増加したのである。この結果、必修科目は「経済学原理」(塩沢)、「憲法」「民法」「特殊研究」(阿部賢一、久保田明光、大西邦敏)の四科目と、昭和二年に追加された「経済史」(平沼淑郎)の五科目となったから、第一学年も、他学年同様、学科配当のウエイトが必修科目から選択科目に移行したと言える。

こうした傾向は、他学年についても言える。先ず第二学年の場合、前年の昭和六年には、必修科目七科目、選択科目八科目であったのが、必修科目は「財政学」(宇都宮)、「貨幣及銀行論」(服部文四郎)、「工業経済」(林)、「農業経済」(久保田)、「特殊研究」(酒枝義旗)の五科目、選択科目は「現代経済学説演習」(後述)、「商業経済」(村瀬忠夫)、「統計学」(小林)、「政治学史」、「公法学原理」「行政法総論」「民法」「国際政治論」「英国憲政史」の九科目となった。また第三学年でも、昭和六年の必修科目五科目、選択科目十科目から、必修科目は「経済学史」(二木)、「社会政策」(林)、「商法」(時子山常三郎)、経済学演習(後述)の四科目、選択科目は「交通経済」「金融経済」(服部)、「保険経済」(村瀬)、「特殊研究」「政治政策学」「国際公法」「行政法各論」「政治哲学」「日本政治思想史」「支那問題研究」「外交史」「公法学史」の十二科目に改められた。

第三に、各学年とも他学部の学科目を選択の対象としたことが挙げられる。

第四に、第三学年に「演習」という科目を新設し、これを重点科目としたことである。昭和五年から、第三学年に「セミナール」が選択科目として設置されていたが、これは担当教員が阿部賢一一人で、しかも週一時間しかなかった。しかるに七年は担当教員に、阿部の他に服部、林、二木、村瀬、宇都宮、久保田、塩沢、杉森孝次郎の八人を加え、既述のように必修科目(「経済学演習」)として第三学年に配したのである。なお、これに伴い第二学年においても「現代経済学説演習」が設置された。ただし、これらは選択科目で、担当教員も二木、服部、久保田の三人しかいなかった。

こうして建学の精神に基づく全学的学制改革を契機として政経学部経済学科のカリキュラムも大幅に手直しされたのであるが、その後、我が国が政治的、経済的、そして社会的にも戦時体制へ徐々に移行していく中で、こうした学科編成方針は後退を余儀なくされ、戦時色の強いものにとって代られていくことになる。

先ず昭和八年に、「軍事教練」が各学年に随意科目として設置された。そして昭和十四年に、これは必修科目になった。昭和十一年には、アジア諸国、とりわけ満州国からの留学生受け入れを主たる目的とするが、日本人が聴講することもできる「外国学生特殊研究」が、先ず第一学年に置かれ、翌年は第一、第二両学年に、そして昭和十三年に三学年のすべてに設置された。この昭和十三年においては、第一、二両学年を青柳篤恒、第三学年を吉村正が担当した。なお、この「外国学生特殊研究」は昭和十七年に「国語特殊研究」と改称されるが、十九年からは「特別研究」と称した。また十八年には、第二学年の選択科目に「東亜政策」が加わった。