早稲田大学創立者の大隈侯は大学設立の当初から理工科の設置を考えておられた。理工科(今の理工学部)が明治四十二年に誕生してからも関心が深く、大隈老侯が実験室にフラッと見え、ニコニコしながら「お前何の実験をしているのか」と聞かれることがあったとのことである。当時の外国の事情からすると有名大学にはみな中央研究所が設立されており、早稲田にもあって当然であるという考えを、大学本部の方々が持っておられたようである。

この中央研究所は人文・社会科学を含めたものであって、理工科系が中心になる研究所の設立については「新参者が何をいうか」ということで話にならなかったというのが実情のようである。しかし教育機関である理工科のほかに、何らかの形で研究を主体にした研究所を設けようという熱意は、大正末頃より理工科の中に芽生えており、黒川兼三郎(昭和二十三年歿)、伊原貞敏(大正十二年機械科卒)が中心になって設立運動が始められた。

大正から昭和にかけての理工学部長は山本忠興(昭和二十六年歿)であったが、黒川、伊原の何度かの提案、進言にも拘らず話が進展しなかったので、昭和七年頃田中穂積総長に直訴した。当時の回想によると総長室で「学部長を経ないで直訴するとは何事だ」と五時間位こっぴどく叱られたとのことである。しかし田中総長の気質として面白いのは「いい話を聞いた」とおだてられた時は事態は全く進展しないが、ひどく叱られた時は何らかの実りが得られた、とのことである。田中総長の言うには、研究所設立は結構と思うが、大学の財政力では困難である。しかし校友が何がしかの募金をして設立基金とするならば、本部としても拒否するわけにはいかないということであった。そこで研究所設立の後援会を作る準備がなされたわけである。この後援会は昭和八年に設立され、昭和十六年までの八年間に申込人員千三百十一名、二千百七十五口、十万八千七百五十円の申込金額を受け、実際には九万五百二十九円の寄附を受けている。今のお金に評価すれば大変な額である。昭和十一年には支那事変が勃発し、戦時色を強めてゆく中で科学技術の振興が叫ばれていた頃であったので、予想以上の寄附が集まったのである。

研究所の名称は当初、「中央研究所」が考えられた。これは今後幾つかの研究所ができるであろうが、それらの意思疎通を図り全学的協力を得るためであった。この時理工科が中心となる場合に二つのタイプが考えられた。一つは大学と密接な関係を持つが独立した法人格を持つもので、「理工学研究所」という名称にし、他は大学の直轄とする場合で、この時は「理工学部研究所」とする案であった。結局、当初の中央研究所設立の構想は理工系が言いだすことは僣越であるという情勢から、理工学部研究所として昭和十五年四月一日発足した。しかしその取扱いは本部では大学直轄でない理工学部付属の研究所として処理していることが後から判明した。しかし委託研究を受けて研究費を貰うためには大学直轄でなければならない理由から、昭和十八年に至って理工学研究所として改組し、大学直轄の研究機関となった。なお、大正十三年の記録によると、理工学部中央研究所基礎工学実験室開設ということが出ている。ここでは実際に宮部宏が基礎工学の実験をして学生の教育に当っていた。初めに述べたように、本部には一流大学として中央研究所を持っていないことは恥かしいことだという考えがあった。しかし、収支の合わない基礎工学の研究所を設けることには反対が多かったので、基礎工学は学部内の研究所でやるべきだとの考えのもとに理工学部中央研究所基礎工学実験室の名にしたものと思われる。しかし実体は独立の研究所をなしていたわけでなく、名前だけのものであったようである。これも理工学研究所設立への土台となったことは間違いない。

以上の経過を経て昭和十五年に研究所が設立されたが、前に述べたように大学直轄というのは理工学部だけの理解で、本部では理工学部付属と決めていた。それゆえ公式文書では昭和十五年四月一日理工学部研究所設立、初代所長は当時の理工学部長山本忠興の兼任であった。設置された場所は、元旭硝子研究所の跡地を買収した約千坪と建物五百坪であった。当時の土地だけの買収価格は坪当り八十四円と記録に出ているのも今昔の感にたえない。当時東京市内に施設を増強することは許可を要したもののようで、「施設を必要とする事由書」として「当大学理工学部ノ研究施設ハ年々逐次増強セラレタルモ未ダ充分ナラズ、殊ニ近来非常時ニ対処スルタメノ諸研究ノ進度ガ加速度的ニ増大スルニ及ビテ益々不足ヲ告ゲ、在来ノ施設ノミヲ以テシテハ到底ソノ研究使命ヲ達成スル能ハザルニ至リシ為応急ノ処置トシテ本年四月牛込区喜久井町十七番地ニ研究所トシテ土地及ビ建造物ヲ購入シコレニ適当ナル施設ヲ整備シ主トシテ文部省委嘱ノ科学研究及ビ日本学術振興会其ノ他ヨリ援助セラルル諸研究ヲ実施セントスルモノナリ」(昭和十五年十一月二十七日)との理工学部長山本忠興の説明がある。

昭和十八年に至って、先に述べた経緯により黒川、伊原の努力で理工学研究所と改称され、大学直轄となった。その間三年を要しているが、色々ないきさつがあったようである。

昭和十六年十二月八日、日本が米英に宣戦を布告し、ハワイ空襲、マレー沖海戦の大戦果に酔いしれたのも束の間で、その後、戦中戦後の悪夢を体験することになる。

発足当初の理工学部研究所から、大学直属の研究機関となった昭和十八年に、五月一日付で山本(当時の理工学部長)が改めて研究所長に再任されている。この時研究所の内規が設けられた。その内規を抜粋すると次のようになる。

㈠ 早稲田大学理工学研究所は本部を早稲田大学に置く、研究所施設は喜久并町敷地外にも設置することを得

㈡ 研究所に幹事一名を置く、幹事は所長を輔けて研究並びに事務に関する連絡に当るものとする

㈢ 研究所主事は研究所の一般事務並びに文部省科学研究及びこれに類するものの事務を掌るものとす

㈣ 研究所協議員は研究所に関する重要事項に就き協議するものとする

㈤ 早稲田大学理工学部専任教授及び助教授を研究所員とする

㈥ 研究所員が所内研究員室に於て研究を行はんとする時は協議員会議を経るを要す、その使用期間は原則として二ヶ年とす、

但し右期間は協議員会の決議により延長或は短縮せしめらるゝことあるべし

㈦ 軍の研究に協力する為、所内施設の一部をその研究分室に充つることを得

㈧ 研究員の研究成果を発表するために研究報告書を発行し又研究会或は講演会を開く

㈨ 各研究室に於ける研究費用は各研究室に於て支弁するものとす、特に多量の電力、瓦斯、水道を使用する研究室に於てはその料金の一部を支弁するものとす

㈩ 協議員、理工学部長、各科主任教授其他特別関係教授を以て協議員とす

以上の内規の第七項目は当時の戦時の社会情勢をよく反映しており、現在ではとても考えられないことである。この内規に伴い、昭和十八年五月一日付で初代幹事に宮部宏が、更に次の八教授が協議員に任命されている。

昭和十九年に理工学部長が山本忠興から内藤多仲に交代するに伴い、理工学研究所長も五月一日付で内藤多仲の兼任に交代している。このとき内藤所長と伊原が新たに協議員に任命され、合計十名となっている。

昭和十九年四月一日現在の理工研の総坪数は千九百四十坪、建物五百七十八坪(延坪六百二坪)、研究室数十三室、研究員数十八名、研究補助員数八十五名、職員数五名となっている。また当時の研究状況を推測するために、研究題目と研究担当者を挙げると次の通りになる。

⑴瓦斯流動の研究(伊原貞敏) ⑵送風機及び送風管の研究(沖巌、中野稔) ⑶航空発動機の過給機の研究(伊原貞敏、白川稔) ⑷風車の研究(伊原貞敏) ⑸燃焼及び爆発発生過程の研究(渡部寅次郎) ⑹送電系統の安定度に関する研究(埴野一郎、石塚喜雄) ⑺極超短波に関する研究(岩片秀雄) ⑻電子管に関する研究(田中末雄) ⑼満蒙石炭の物理的及び化学的の研究(米沢治太郎) ⑽建築物の振動学的研究(川島定雄) ⑾熔接構造物に関する研究(鶴田明) ⑿支那黄土の研究(山本研一、大坪義雄) ⒀触媒に関する研究(山本研一、大坪義雄) ⒁珪酸塩製品の試作に関する研究(秋山桂一) ⒂湿気と材料(宮部宏) ⒃土質の振動に関する研究(後藤正司)

また昭和十九年に『理工学研究所報告』の第一輯が刊行された。その内容は宮部宏による「材料の湿気的性能」の一篇のみであった。戦中と戦後の混乱のため、昭和三十年の第二輯まで約十一年間休刊とせざるを得なかったのは、残念の極みであった。昭和三十年以後順調に発刊され、昭和五十五年三月現在第八十八輯を発刊している。

この年には空襲の恐れがでてきたため、一部の設備を長野、茨城、静岡に疎開した。そして昭和二十年五月二十五日の東京大空襲によって、現在建築振動研究室となっている煉瓦建の他はすべての建物および設備を焼失した。その際、喜久并町内の避難者を含めて研究所の防空壕内で多数の羅災者を出し、研究補助員にも三名の犠牲者の出たことは真に痛ましい限りである。現在研究所正面入口の西側にある小地蔵尊はこの慰霊のため置かれたもので、二紀会の長野隆業氏の作である。余談であるが昭和五十四年三月に盗難にあい、二ヵ月後にどこからともなく戻された。

昭和二十年八月六日広島に、同月九日長崎に原子爆弾が投下され、八月十五日に終戦を迎えたが、つづく米軍の進駐のため研究どころではなく、いかにして生きのびるかが最大の問題であった。従って研究も一時中断のやむなきに至っていたが、昭和二十二年二月五日付をもって内藤所長が再任され、同時に小栗捨蔵、鶴田明、難波正人が幹事に任命されるとともに再建に動き出した。

当時は物資も不足し電力・ガスも思うに任せぬ時であったが、所長の英断で東大、工大等と共に米軍の指定試験機関となって、特需物資の試験判定業務を行い、現在の受託研究の基礎をつくった。この結果多くの試験受託料を得て、直接試験に携わった各研究室の再建に貢献し、また同時に占領米軍の指定によって、大学の電力・ガスが特需回線に切り換えられ、学内全体が停電から免かれるという恩恵を受けることにもなった。その一方研究所が試験業務に追われ、本来の研究機関としての回復が遅れた憾みもあった。しかし当時の情勢としてはやむを得ないことでもあった。

当時は現在のように理工学部全教員が理工研の研究員ではなく、協議員会において研究員が決定されていた。昭和二十三年六月の協議員会において、次の二十三名の研究員嘱任が決定され、研究活動が本格的に再開されることになった。

岩片秀雄、石川平七、広田友義、副島光積、伊藤毅、田中末雄、竹内盛雄、安東勝男、関敏郎

渡部寅次郎、難波正人、宇野昌平、中野実、房村信雄、田辺武夫、米沢治太郎、田中正男、村井資長、埴野一郎(以上、理工学部)、植松健一(専門部工科)、岩崎馨(燃料科研究補助員)、高橋琢二(蒲田工業)、伊藤秀三郎(東京医大)

また昭和二十四年に従来内規であった理工研の規則が、早稲田大学理工学研究所規程として改定された。これに伴い所長選挙が行われ、内藤所長が再選された。更に大学の新規程による始めての協議員に、次の十二氏が選任された。

伊原貞敏、小栗捨蔵、青木楠男、山本研一、上田輝雄、吉田享二、沖巌、田辺泰、広田友義、埴野一郎、山内弘、宮部宏

この時従来の三幹事に加え村井資長が幹事に嘱任され、昭和二十五年に至って四幹事の協力によって理工学研の再興案が練られ、大学当局に再度に亘り復興計画書が提出された。

その骨子は、㈠喜久井町敷地の焼残りの七十六坪(書庫と煉瓦二階建)を速やかに整備し、二十五年四月から使用すること、㈡焼残りの煉瓦造は二十五年度より逐次軽い鉄骨の二階をつけて能率的に使用すること、㈢毎年五百坪位ずつ三年間に千五百坪程度を建設すること、であった。このことは昭和二十六年度より開設される大学院の研究施設の相当な部分として利用する考えが含まれていたのである。つまり当時は新制学部教育は理工学部で、大学院の研究は研究所でという思想であった。

昭和二十六年九月には所長選挙が行われ、内藤所長が三選された。幹事は前と同じであった。同年理工研規則が改正され、理工研の目的、事業、所長嘱任などが明確にされた。先の再興要望書と昭和二十六年の新制大学院の発足とが相俟って、急に喜久并町の復興が行われ、現在の研究所の施設が造られた。この時一、二、三号棟が竣工し、また内藤記念館付近の土地四百二十三坪が四十六万円で購入され、敷地面積がその後の購入分を入れて現在の二千三百七十七坪になった。以後昭和二十八年までは戦後の混乱期から現在の研究所に再建する生みの苦しみの時期であったということができる。研究機関としての本格的な復活は、昭和二十九年の中野実所長の就任から始まる。

産業界においても、戦後の混乱から次第に落ち着きを取り戻しつつあったが、依然経済不況は続いていた。それが昭和二十六年の朝鮮戦争発生を契機とした特需で力をつけ、昭和三十年には戦後最高の貿易黒字額を示し、国内においても消費景気となり、翌三十一年にかけてのいわゆる神武景気となった。その後は鉄鋼、化学肥料、化学繊維、製紙などの技術革新とともに、岩戸景気とも呼ばれた設備投資景気が訪れた。日本生産性本部が設立され、産業界における生産性向上運動も盛んになり、南極観測が開始、日米原子力協定も結ばれ、三十一年には原子力研究所が設立され、翌三十二年には茨城県東海村に沸騰水型原子炉JRR1型の火がともった。この原子力に関し、後に理工研の対応が提起されるのである。三十年以後の十年間はいずれの研究分野についても、革新的技術が生れ、その我が国への導入や発展に研究所が対処しなければならなかった時期であった。

また学苑においても、二十九年に大浜信泉総長の就任があり、三十一年には創立七十五周年記念事業として記念会堂ができ、ミシガン大学との提携で生産研究所が設立された。このような背景のもとに、理工学研究も制度的にも実質的にも研究所としての機能が発揮できるようになった。

昭和二十九年に中野実が所長に就任し、幹事として鶴田明、難波正人、長谷川正義を嘱任、協議会を就任早々に開催し、研究所のあり方とその将来について討議をした。協議員としては堤、伊原、木村、山本、宮部など長老教授たちであったが、発言が相次ぎ、㈠十年の長きに亘り所長として貢献した内藤多仲前所長の業績を記念し、所内に記念研究室を設置したい、との発議があり、建築学科の木村協議員からも以前より学科として内藤先生の専門の業績を評価しており、協力したいとの申出もあり、後に内藤記念館として結実することになる。また伊原協議員は研究所自体での研究を構想し、振動、自動制御、放射性同位元素研究などを挙げた。その他諸氏より多くの発言があったが、協議の結果、㈠理工学部とは協調をしながらも、より研究所として主体性を持つ研究を採り上げ、「部」(後の研究部会に相当)を設ける、㈡生産性と結びつく仕事をする、㈢理工系の研究に共通の設備をおく、という大方針が打ちだされた。当時、研究所の部屋は、大学院工学研究科における研究のため用いられており、機械工学、鉱山学、建築学、土木工学、応用化学などの九研究室が占めていた。これらを再検討し、新たな出発をしようというものである。

協議員会を重ねるうちに、㈠として、まず、原子力工学研究(核工学部門、放射性同位元素部門)と自動制御部門とが計画された。㈡の項は、さしあたり理工学部にあった受託研究の窓口「産業振興会」を理工研で引き継ぐことになった。㈢については、二十九年にちょうど化学分析の手法も進歩し、機器分析の時代に入り、分光分析器購入計画をたてることになり、この予算化をしようということになった。そこで購入後にこれらの共用設備に関し、装置運営委員会が設置された。その他の重要事項として、理工研自体の研究を活発にするために、専任研究員(教授、助教授、講師)や助手、嘱託を置こうという計画が、昭和三十年に提案され、また、この年、研究所報告の再刊が計られ、第二、第三輯が発行された。

昭和三十一年には同位元素研究室の建物が設けられ、経費は約二百万円で、このための実験装置も、次々に購入された。我が国でも昭和二十七年頃から国産電子計算機の試作が行われるようになり、コンピューターが手広く利用され始めた。理工研では、ボーイング社のアナログ型を導入することになった。文部省の輸入機械助成により八百万円で購入(うち大学から二百万円)、三十一年五月十七日には、学内外の関係者を招待し、お披露目をした。以来、この装置は発送電システム、その他の研究に用いられた。なお、昭和三十四年十月には、デジタル・コンピューターを主体とする早稲田大学電子計算機室ができたので、この装置はその方に移管された。更に同年、文部省の機関研究助成により、X線回析装置が理工研に設置された。これら共通設備に対して、運営委員会を設けることになり、初代の委員長は、同位元素に伏見弘、電子計算機に広田友義、X線には上田隆三で、それぞれが発足した。また翌三十二年に、電子顕微鏡(委員長小泉四郎)、マイクロ波標準信号発生器(同、岩片秀雄)の各運営委員会が設けられ、これらの装置は理工学部内に置かれた。このように、理工学部内にある共同利用の装置を研究所の運営下に置き、経常費の予算をつけようということになったのはこの時からである。

原子力に関する研究については、基礎的研究に留まるのか、加速器から原子炉まで持つようになるべきなのか、の検討を必要としたのもこの時期であった。当時の考えでは、学部内に原子力工学科を置くことは避けて、講義科目を学部と大学院に置き、研究所内に核工学と放射性同位元素との二部門を設けることになった。少しあとの昭和三十二年十一月の協議員会では、研究動向に対する情報収集、および高エネルギーの放射線を用いる実験技術の修得とその利用のための基礎研究室設置を計画し、次年度から着手することにした。この予算案は二千四百万円に亘るもので、詳細な設備内訳が作成されたが、結局これらは実現しなかった。

昭和三十年頃より理工研の施設は充実してくるのであるが、その運営上、また専任研究員の要請に関しては制度上、研究所規則の改正が必要になってくる。三十一年には、今まで規則に含まれていなかった研究員会、研究部会、運営委員会の各条項を含む改正案ができて本部に提出された。十一月の協議員会では、改正の件に関し本部の承認を得るよう努力するという決議を行っている。中野所長はこの決議に沿って本部と折衝、理工研にとって画期的な出来事である規則の改正を、昭和三十三年に至り達成した。これによって専任研究員を置くことができるようになったのであるが、これに先立って嘱託を置くことが認められ、昭和二十九年に井上勇(のち理工学部教授、理工研所長)が、三十一年には黒沢龍平(のち理工研教授)がそれぞれ発令されている。井上は研究所業務と整備を、黒沢は放射性同位元素研究室作りを担当した。なお、昭和三十二年から、事務主任が置かれることになり、宮川威がこの役に就いた。それまでは、第一理工学部事務主任が兼ねていた。

昭和三十三年四月一日施行の新規則により、所長と管理委員(協議員の名称変更)の選挙が行われ、その結果、所長として小泉四郎、管理委員として青木楠男、伊原貞敏、宇野昌平、小泉四郎、佐藤常三、高木純一、高橋利衛、竹内盛雄、中野実、難波正人、埴野一郎、広田友義、伏見弘、宮部宏、山本研一の諸教授が決まり、また幹事として并上勇、伊藤糾次、並木美喜雄が嘱任された。また、管理委員会で決められた初めての研究部会と主任者は、耐震構造(竹内)、振動・音響(奥村)、安全工学(中野)、放射性同位元素利用(伏見)、自動制御(難波)、核物理および核工学(並木)、科学技術史(高木)の計七である。

因に、大学から交付された予算(機械器具購入費、図書標本費、諸経費、学術雑誌発行補助費)は昭和二十九年が六十九万円、三十年が百七十三万円、三十一年が三百九十二万円、三十二年が五百四十五万円であった(昭和五十四年現在は千百万円)。

建築学科に置かれた記念事業会の募金が実り、内藤博士記念耐震構造研究館(鉄筋コンクリート造、三階建、延五百四十二平方メートル)が昭和三十二年に至って研究所内に完成した。十月十九日竣工式および記念事業会より大学への贈呈式が行われた。その後の協議員会の報告によれば「鶴田幹事の説明あり、協議員との意見交換があった。同館は現在は理工学研究所と別個の存在であるが、将来を考え、参考資料として、研究館委員会規則並びにその予算案を添付する」とある。このような経緯を経て、内藤記念館での研究は昭和三十三年度から、研究所の研究部会となり、記念館の運営委員会も設けられるに至った。また運営委員会としては、内藤記念館(鶴田)のほか、分光分析器(大坪)、示差熱分析器(大坪)、音響実験室(伊藤毅)、無線局(伊藤毅)がこの年度より加わり、計十となる。この年、新規則による嘱託として内藤名誉教授、那須信治(東大地震研究所所長)、藤本陽一(東大原子核研究所教授)、大塚益比古(電源開発原子力調査室員)が決まる。これら嘱託と研究部会の研究員の計は四十五名となり、研究所の新しい態勢ができた。

いよいよ専任研究員などの人事枠の確保であるが、昭和三十四年度として専任研究員四名、嘱託五名、助手三名が認められ、前年秋より選考に入る。核物理および核工学研究部会では、朝永振一郎博士を選考の最高顧問に研究所から依嘱し、応募二十名中より専任研究員・助教授として山田勝美(のち理工研教授)、大沼昭六、助手として小林徹郎(のち理工研教授)を推薦し、決定を見た。自動制御研究部会では、専任嘱託として、町山忠弘(のち理工研教授)が決まった。また翌年三十五年度には、耐震構造研究部会として、那須信治嘱託の専任研究員、教授の就任をみた。このようにして、放射性同位元素に加えて、核物理核工学、自動制御、耐震構造の三つに専任がおかれ研究活動が進むことになる。

昭和三十五年秋、所長に斎藤平吉、幹事に森田義郎、斎藤孟、伊藤糾次が就任、更に充実を目指す。

文部省の研究設備助成で、窒素液化機と常磁性共鳴装置が購入許可となったので、この年より、それぞれの運営委員会ができ、物性研究に寄与することになる。委員長は前者が小林諶三、後者が岡本重晴であった。これらの装置を置くために、所内に平屋の実験室が建てられた。

化学分析技術においても格段の進歩がみられ、機器分析装置がなければ研究が進まない事態ともなり、ガスクロマトグラフ、赤外線分析などの設備の導入と、各研究室の共通的利用の要求が出てきて、大学の八十周年記念事業の一つとして、昭和三十六年四月に共通分析室計画を作ることになり、宇野昌平を委員長として、計画が練られた。当初は、必要経費約百万円、千八百六十七平方メートルの分析センターを現理工学部敷地に設ける案であったが、理工学部、大学院の教室、ゼミ室の不足などと関連し、実現されなかった。自動制御に関する研究も進み、昭和三十六年には自動制御テストプラントの設備完成式が盛大に行われた。更に、原子力とともに、化学工学も新しい学問分野の強化という意味で、石川平七指導の化学工学研究実験棟の建設が、昭和三十六年に行われている。電子顕微鏡の更新購入も三十五年に行われ、最先端を行く研究も可能となってきたのである。昭和三十九年にはたまたま新潟地震が発生した。研究所の部会研究、各個研究においても、都市計画、建築物耐震構造、防災などの研究をしている人達が多数いるので、この災害調査と震災予防対策研究として、本部より二百万円、研究所より百万円の経費を出して、この調査研究を行った。地盤地質、建築物の構造と基礎、材料危険物と化学工場、都市計画のあり方等々多くの示唆に富む研究が行われ、理工研報告にその成果が残されている。

理工学部全教員が本研究所の兼担研究員となってから、年を追って研究助成申込も増え、また文部省の助成による研究設備の購入も増加し、共通利用のための設備運営委員会も多くなってきた。例えば、部会研究にしても、昭和三十五年には、前述のように七部会であったが、昭和三十七年には設備運営委員会十三、部会研究二十四、各個研究申込三十二、翌三十八年には部会研究二十五、各個研究申込六十一件にも達しており、予算面からも総合化する必要が生じ、グループ研究としての部会研究にまとめられるようになった。

これらの研究助成費としては、本部よりの研究費および委託研究費の公課分がこれに充てられた。この委託研究の受入れ、経費処理に関しても財務的、税務的に明確にする必要が生じ、税務署の指導もあり、昭和三十八年十一月より大学経理部を通すことになり、経費の明朗化と旅費規定その他所内規約の改正・整備も行われた。

昭和三十七年秋には、所長として宇野昌平、幹事として岡本重晴、神山一、萩原義一が就任した。ところが、宇野所長は三十九年正月に急逝したので、一月末に選挙が行われ、石川平七が所長に就き、三幹事は留任した。この前後の三年間に、原子力研究の計画論議が再び起っている。昭和三十六年に、原子核実験設備小委員会が作られ、相当大きな経費を要するであろう全体像、将来像を考えた。また宇野所長は短期間ながら委員とともに、大学付属の原子力関係施設を視察するなどして、計画に精力を集中したのであった。三十八年七月には、原子力科学の研究と教育の推進、将来計画についての報告がされた。それによれば、原子核物理、原子炉工学、放射線工学の三部門、設備としてバンデグラフ型加速器(設備費約三億円)などが提案されている。このための組織、教育、人事などの計画が立てられたが、予算難のため、大きな計画は実現できず、原子核物理の基礎研究と放射線工学の充実、放射線化学、放射線計測などの分野の発展を目指す方向がとられた。この方の人事としては昭和三十八年に、藤本陽一の専任研究員・教授が実現し、その後約十年に亘り順次五名の専任の就任を見た。

昭和三十九年には東京オリンピックが開催され、我が国も次第に大きな経済力をつけるに至ったが、大学では大きな問題が発生した。まず早大では、全学連の授業料値上反対ストが昭和四十一年一月に発生し、全学ストにまで発展した。理工学部、理工研に関しては、研究が全面ストップにはならないまでも、多くの支障が起きたのは事実である。この大学紛争は昭和四十四年まで続き、東大安田講堂占拠事件などで大学臨時処置法ができ、終りを告げるが、当時の大学数三百七十九校中、紛争校は百四校の多きに上った。

昭和四十年になると次第に専任研究員の充実に意が注がれるようになり、耐震構造で古藤田喜久雄、原子核物理で長谷川俊一、また翌年放射線科学(物性)で篠原健一を、それぞれ専任研究員に迎えた。しかしながら原子力研究のために必要な研究設備の購入申請が、理工学部の移転に伴う設備購入計画を優先する大学の方針のため、前年度に引き続いて不採択となり、研究の進展に重大な支障を来たすことになった。そのため大学より、千二百二十九万四千円の特別な支出を受け急場をしのいだ。しかし理工研の将来を勘案し理工研の柱となる研究や専任研究員の研究等については予算面について優遇し、比較的多額(五十万~三十万)の研究費を充て、人員の配分(年額二十万円の嘱託)を考慮した。昭和四十一年、所長には村井資長が選出され、三名の幹事のうち一名は理工研専任研究員の中から選ばれる慣行が成立し、理工研専任研究員の意見を研究所の運営により多く反映させることができるようになった。幹事は石館達二、矢作吉之助、小林澈郎。昭和四十二年村井所長が理工学部長に就任したため、井上勇教授が残任期中の所長に選出された。

これより先、日本放射線高分子協会の解散と理化学研究所の移転に伴い、バンデグラフ電子加速器、コバルト60照射装置等四点(評価額千五百三十九万円)が無償で譲渡された。これらの装置は理工学部高圧実験室の一部に設置され現在に至っている。

昭和四十三年九月には、井上勇教授が所長に再選され、組織、運営面でかねて課題となっていた事項の解決が図られた。すなわち、㈠従来、受託研究は総長の承認を要したものの、実情に則して四十四年一月に「研究所等の受託研究契約に関する規定」が制定され、同契約の審議は受託調査研究計画書によって管理委員会で審議されることになった。㈡昭和四十一年十二月に研究所の諸活動、ならびに全研究員の研究状況について業務報告の形式で、印刷物を発行する案が管理委員会で決定され、『理工学研究所所報』の名でその第一報が昭和四十五年に発行された。㈢兼任研究員問題については、理工学部、大学院、研究所の関係を検討する懇談会で討議され、理工研は大学の附置研究機関であって、学内の理工学の研究者全員が参加する研究所と考えるべきであり、理工学部本属で社会、人文、語学関係の教員の研究活動は、別に考慮するような方向で順次形態を整えることで了承された。

四十五年十月井上勇教授が所長に再々選された。幹事は石渡徳弥、黒沢龍平、堀并健一郎。同年十一月理工研の将来の研究体制を検討するため、管理委員会内に研究体制、研究所財政、組織規則の三検討小委員会を設け、より一層研究所の充実が進められた。組織、規則の整備は進んだが一方では、喜久井町の理工研の建物の老朽化が目立ち始め、新しい研究棟の新設を含む要望書が何度か本部に提出された。しかし多少の修理が行われたものの、新研究棟の新設は行われず現在に至っている。昭和四十七年十月には伊藤糾次教授が研究所長に就任、幹事には町山忠弘、示村悦二郎、宮原玄の諸教授がなった。この前後人事面では、四十四年小林澈郎の都立大学への割愛があり、その後任としては放射線計測面の強化のため道家忠義を迎えた。

昭和四十八年には、放射線計測部門の菊地順が、また四十九年に放射線科学部門の浜義昌と、耐震構造部門の風間了がそれぞれ助手から専任講師へ昇格した。次いで五十年には篠原健一の定年退職があった。これより先に常任理事葛城名で研究所整備計画案が試案として提出された。組織としては独立体である付置研究所を、各学部の付属機関として捉えた案であったので、各研究所こぞって反対した。それを契機として今まで研究所間の交流が全くなかったことを反省し、非公式ながら研究所間懇談会を設け、各研究所に亘る問題について意見情報を交換することにして現在に至っている。更に共通の問題解決と相互の意志の疎通を図るため、公式の所長会が四十九年に発足した。理工研の種々の事業を進めるため嘱託の制度を置いたが、学外の機関と共同研究などを行う機会が増加し、単に業務の遂行をサポートする者といった定義が当てはまらなくなってきたため、理工研規則を改正し、従来の専任、兼任の研究員の他に顧問、客員、特定の三研究員を追加した。

研究面においても多くの進歩がみられ、耐震構造部会は新潟、十勝沖(昭和四十三年)の災害の調査のために活躍したが、理工研内地下二十五メートルと百二十メートルに地震計を設置し、常時観測を行うことになった。

宇宙線研究については、藤本、長谷川研究員がかねてよりブラジルのカンピーナス大学と共同でボリビアのチャカルタヤ観測所で宇宙線の観測を行い、新粒子の発見など、幾つかの特筆すべき業績を挙げてきた。また昭和五十三年モスクワ大学との間に「高エネルギー宇宙線粒子相互作用の研究」に関する共同研究の協定書が交換された。

理工研では学術雑誌である『理工学研究所報告』を年四回発行している。この他に速報を重視したテクニカル・レポート(欧文)の発刊に関する要望が高かったので、昭和四十八年から随時発行することになった。

昭和五十一年理工研の研究懇談会である公害問題研究懇談会が主体となって、日本私学振興財団より、公害研究に関する振興資金の寄附(三年間に亘り各一千万円)を受けることになった。このため森田義郎が中心となり公害研究特設部会(後に特別部会)を組織し研究が進められ、この研究成果は五十五年四月に『理工学研究所研究報告』公害研究特集号で発表された。

なお、専任研究員としてシステム制御部門で活動し、また幹事として理工研の発展に尽した町山忠弘が、日本工業大学の割愛要請により昭和五十四年三月退職した。しかしその後も、町山は客員研究員として残り、大学相互の研究交流に寄与している。

昭和三十四年理工研の新規則により研究部会制度が発足した。そしてその幾つかには専任研究員を置き、新しい分野への研究の展開を目指したことは既に述べた通りである。その後の経過の中で部会の性格が多様化し、専任研究員が研究を進める母体としてよりも、寧ろ理工系教員に開かれた研究助成組織としての機能が強くなってきた。これに対し、専任研究員を中心とし、従来からの研究の成果を踏まえ、それを更に新しい領域に発展させる気運が高まり、そのための機能としての具体的な組織であるラボラトリー案が、昭和四十九年に計画され管理委員会で承認された。この案は更に細かく検討され、五十一年に「放射線」「サイボーグ」「耐震構造」の三ラボラトリー計画として提案された。しかし経済的な面のみならず大学や理工系組織の将来計画との関連もあって実現するには至らなかった。

このような研究を軸としたハード的な計画と平行して、学外の研究者や経営者グループもしくは海外の研究者グループとの研究交流や意見交換の場として、理工系に限らず学内のすべての研究者に開かれたいわば研究のソフト面を対象とした研究討論室や会議室からなる共同利用施設を本館と名付け、その建設について検討を始めた。この施設での意見交換や研究交流を通じて、私大における研究の経済的な、また組織的な行き詰りを解決する糸口を摑もうとしたが、この案も管理委員会の承認は得たものの、本館という名称が種々の誤解を生み、学内の理解が得られず、その上百周年記念事業と重なったため、実現の見通しは全く得られなくなった。

理工研の研究組織は、従来の学科別の教育を主体とした組織では効果が期待できぬような分野を、効果的に研究することを目的として編成されている。従って、専任研究員の研究分野も、その時の情勢による必然的な理由から選ばれてきた。これらについては前節のそれぞれの項で述べられている。現在の研究組織は、前述のように三つの部門に分けることができる。すなわち、放射線、システム制御、耐震構造である。このうち、放射線は後述のように五つに細分される。またシステム制御は産業工学系と生物系とに分けられるが、現在は前者に限られている。耐震構造は今のところ細分化されていない。これらは必ずしも現在の組織でなければ研究を進展できぬわけではないが、その各々がそれ自身多くの専門分野を裾野に擁する総合化された部門であり、それらを総合し更に発展性のある研究を進めるには、当分の間、現状の組織を維持する必要があるように思われる。

本学の原子力研究を理工研で展開することになり、その具体的な計画が何回かに亘って検討され、その一部が実行に移されたことは前述した。その一が、放射性同位元素実験室をはじめとする、幾つかの共同利用施設の設置である。その二が、この研究を促進するために、原子力工学科のような、教育上の組織を置かず、教育は大学院教育の範囲に留め、諸般の情勢に対応性を持った研究上の組織を設置する決定であった。これとともにイオン・バンデのような幾つかの大型実験施設も計画されたが、実現されず今日に至っている。このような基本的構想が、当初意図されたような効果をもたらしたかどうか、議論の余地はあろうが、私立大学の経済能力から、たとえ原子力全般に亘る教育組織を持ったとしても、それを維持し成果を期待することは困難であったろう。当時の一般的趨勢に反し、独自の研究組織を先行させたことは高く評価されねばならない。しかしながら、展開した組織は、核物理や放射線に関連する分野が中心で、原子力開発に直接関与する分野に欠け、また工学としての原子力研究は殆ど育たず、この分野の大型プロジェクトに強い影響力を持つには至らなかった。

理工研の放射線部門の現在の組織は、理論原子核物理(専任研究員・山田勝美)、実験原子核物理(藤本陽一、長谷川俊一)、放射線計測(道家忠義、菊地順)、保健物理(黒沢龍平)、放射線科学(浜義昌)で構成されている。各々の分野について次に述べる。

昭和三十四年に専任研究員の第一陣として、大沼昭六、山田勝美、小林澈郎が着任した。それに理工学部の並木美喜雄を加えて、理論核物理の研究体制を整え、また実験部門設立の準備をした。その後、人員の面では実験各部門の充実化とは逆に、昭和三十七年に大沼が、昭和四十四年に小林が退任し、専任として残るのは山田のみとなったが、引続き当初の研究を発展させている。広義の理論核物理学は、素粒子理論と原子核理論に大別できるが、主として前者を並木、小林が、後者を大沼、山田が研究してきた。現在は、素粒子理論の研究は主に理工学部で行われ、原子核理論が理工研で研究されている。原子核理論としては、陽子と中性子が原子核の中でどのように振舞うかという基礎的な問題と各種の原子核が示す崩壊や安定性を現象面に則して捉える問題とが、特に重点的に取り扱われている。更に、それらを原子力研究に応用したり、それらに基づいて星の進化を論じたりする試みもなされている。

核子・中間子など粒子の構造の解明を目標として、超高エネルギーの核衝突およびその時に起る粒子多重発生の実験研究を行っている。昭和二十五年代に日本の全国的な共同研究で開発されたエマルション・チェンバーを南米ボリビアのチャカルタヤ観測所(標高五千二百メートル)に建設し、宇宙線に露出してそれが引き起す超高エネルギー現象を観測する実験である。これは昭和三十七年に始まって国内およびブラジルの諸大学の力を合せた共同研究として行われ、そのために本研究所に特別研究部会「宇宙線超高エネルギー現象に関する研究」が設置されている。

十数年に亘る研究の結果、核衝突における中間子多重発生は衝突の中間生成物(火の玉と呼ばれる)を経由して起っており、それには静止エネルギーを異にする三種類のものが見出されて、それぞれ、H、SH、VH量子と名づけた。また、中間子の発生を伴わない重粒子の多重発生も見出され、それにはケンタウルス現象と名を付けた。

藤本、長谷川が研究対象としてきた核衝突は、昭和五十四年現在での加速器の世界最高レベルの約百―千倍の粒子エネルギーを持つものであるが、また数年後の次期加速器の目標としている領域でもある。従って、加速器を用いる高エネルギー物理学との将来の研究協力、また更に高いエネルギー領域における宇宙線実験の実現を目指した実験のスケールアップが現在の課題となっている。

昭和四十七年に新設された研究室で、その後設置された大学院の原子核工学部門に相当する。この研究室は放射線物理を基礎とし放射線検出器および計測法の開発を行うとともに、その物理学への直接の応用を研究の中心課題としている。すなわち、放射線の計測は放射線と物質との間の相互作用を基礎としており、それを深く理解することによってより高性能の検出器ないしは計測法を開発し、それらを宇宙線・核・素粒子実験・環境物理等の諸分野に応用しようとするものである。

現在、放射線により生成された電子イオン(またはホール)対数の揺らぎ、高速荷電粒子の物質通過に伴うエネルギー損失とその揺らぎ等の放射線検出器、ないしは計測法の性能を決める基礎的諸量の解明とともに、従来あまり研究されていなかった液体または固体希ガスにおける電離・発光・発泡諸現象の解明を行っている。また、これらの研究に基づいて種々の検出器による粒子弁別能の限界を明らかにし、物理実験に最適の粒子弁別装置の設計法の確立に努めている。その結果は、直接、重一次宇宙線、太陽粒子線、重イオン核反応、素粒子実験等に利用されつつある。一方、高エネルギー分解能を持つ液体アルゴン・カロリメーター、液体キセノン・スペクトロメーター等の開発研究が進行中である。また、原子核乾板とほぼ同程度の位置分解能が期待できる液体キセノン・ドリフト・チェンバーも、漸く基礎実験を終り実用テストの段階に入った。これらとは別にプラスティク・フィルムを利用した固体飛跡検出器の開発も行われ、重一次宇宙線観測への利用も計画されている。

保健物理学は放射線被曝により生物が受ける影響や、被曝の管理法、被曝評価法、環境中の放射能の測定法、被曝の防護法などについて、実務と研究を行う広範囲な学問領域である。この部門は大学院では原子核工学の一部門に位置づけているが、本来の性格としては異色のものである。理工研共同利用施設として放射性同位元素実験室があり、その放射線管理は保健物理の実務としての一面である。また本大学内の放射線管理、特にTLD(熱蛍光線量計)を用いた個人被曝管理を昭和五十一年度より実施しているが、通常測定対象としない低エネルギーX線領域の管理まで行う必要があり、TLDに関する広範囲の研究を展開している。現在この部門では、TLDやEEE(エキゾエレクトロン放射)に関する研究の他、昭和三十六年頃より、ウラン鉱山や一般環境中のラドンとその娘核種のような天然放射性物質の性状・測定法・分布について、またそれによる被曝などの研究が継続的に行われ、我が国のこの分野における研究レベルを支えている。これと同時に、この研究の成果を発展させ、放射線作業環境中のα放射体のサンプリング法や、濃度評価のための放射線計測法についての研究も行われ、我が国の原子力エネルギー開発に伴う環境の安全管理に少からず寄与している。

昭和四十一年四月篠原健一が専任研究員として着任し、この部会を主宰した。主に放射線照射による高分子絶縁体の照射効果を種々の分析装置を用いて検討し、高分子絶縁体内に生成する活性種、励起状態、電子等の挙動についての知見を得てきた。昭和四十九年四月、浜が専任講師に就任した。理工学部の関連分野の教員とも連携し、当部会を発展させてきた。また、篠原は昭和五十一年三月定年退職したが、引続き特別研究員に嘱任されている。

現在は浜が中心となり、高分子絶縁体に限らず、有機物に対する放射線効果を物理的、化学的両面から、その基礎的なデータの集積に努めるとともに、放射線施設の周辺器機に使用される有機材料の耐放射線性に優れた材料の開発を目指している。また、現在理化学研究所放射線化学研究室との共同研究も行っている。将来は現在までに集積された基礎的データを基に放射線化学で使用される手法を応用して、エネルギー分野にも関連していきたいとの計画がある。

昭和三十一年、それまで何回か要望されていた放射性同位元素実験室が理工学研究所喜久井町敷地に完成した。この実験室は当時の比較的進歩した考え方を基本にして設計されているが、放射線障害防止に関する法律が施行される以前に建設され、しかもその後、法律がたびたび改正されたため、法規上種々の不備の面が出てしまった。しかしながら、この実験室を中心として本研究所の原子力研究の実験部門がスタートした。現在、この実験施設を中心に保健物理的研究が行われ、また学生実験の一つの拠点としての役割を果している。

一方コバルト60、バンデグラーフ型電子加速器の設置は昭和四十三年、四十四年に行われた。コバルト60はその後四十六年に、六〇〇Ciに増量され、現在は九五Ciの放射能強度である。これらは共に大久保校舎六二号館高電圧実験室内に設置されている。現在コバルト60の放射能もかなり減少し、高線量率での実験が困難であるので、近い将来、装置の許容限界である一五〇〇Ci程度まで増量したいと考えている。バンデグラーフ加速器の現在の性能は電子線エネルギー約一五MeV、電流一〇〇㎂の程度であるが、既に老朽化してきており、また最近の加速器性能より見て、近い将来パルス化もできる加速器の導入が希望されている。

昭和三十三年、従来から理工学部各科で行われていた自動制御に関する研究活動を結集し、総合的に共同研究を推進する態勢の確立を企画して、理工学研究所に「自動制御研究部会」が設けられ、自動制御研究室が設置された。創設期の「自動制御研究部会」の事業として、自動制御テスト・プラントが「理論面と実用面、産業界と大学の総合、協同の研究の場をもつために」研究員の企画、設計によって運営された(昭和三十六年)。研究設備の規模としては、その体格において我が国最大のものであった。この自動制御テスト・プラントを場として、多くの研究業績を生み、産業界との協同研究が進められ、また教育訓練の実をあげてきた。理工研の研究部会に関する運営も変り、また制御に関する進展状況から、自動制御テスト・プラントもその使命を果したので、昭和四十七年三月運営委員会を解散した。また初期設備の大半は研究対象としての役割を終えて教育の場へ移され、大久保キャンパスの流体工学共通実験室、制御工学実験室において、今日なお教育実験に活用されている。なお、この自動制御テスト・プラントの解体と運営委員会の解散は、理工学部のシステム、制御関係の研究者の中から、生体関係の研究者によるサイボーグ研究所の企画、推進の気運がでたことを考慮し、システム制御部門の産業システムの制御に関するプロジェクトが、喜久并町キャンパスにおける動力工学エネルギ・システムなどの隣接諸分野との関連において、新たな展開を求める段階になったとの判断に基づくものである。

その後、昭和五十二年に、従来、システム制御部門で個別的に進めてきた研究試行を、「エネルギ・動力システムの挙動と制御」という視点で統合し、理工研の特別研究部会(主務・町山忠弘、当時)として発足させた。この特別研究部会は、専任研究員、兼任研究員および特別研究員計十七名(昭和五十三年度)より構成され、内容的には次の五つの小グループ(分科)よりなっている。

(イ) 伝熱および伝熱プロセスに関する研究分科グループ

(ロ) 太陽熱利用システムに関する研究分科グループ

(ハ) 内燃機関を含む回転動力伝達系に関する研究分科グループ

(ニ) 低沸点媒体タービン・システムに関する研究分科グループ

(ホ) その他(風力発電システムに関する研究など)

そして、各グループとも活発に研究が展開されており、その成果は理工学研究所報告により報告されている。なお、研究を進めるに当っての種々の制約から、実証的研究の場として学外協力機関と共同で造営した「伝熱プロセスに関する共同研究実験施設(日本工業大学)」をも利用している。

本部会の発足について、残されている管理委員会議事録の最も古い記録によると、第一番目に、耐震構造研究部会、主任研究者竹内盛雄ほか、鶴田明、南和夫、松井源吾、谷資信、平嶋政治の建築および土木学科の教授ならびに助教授の各研究員、窪田吾郎(故人)、那須信治(東京大学地震研究所所長)および内藤多仲(故入)の嘱託、合計九名と記されている。因に第二番目に、振動・音響研究部会(主任・後藤正司)と記載されている。

部会としての正式の発足はその頃のようであるが、実質的にはそれよりかなり前の理工研の記録(昭和十九年四月一日付)によると、当研究所での研究題目のうち耐震関係の研究に、「建築物の振動学的研究」川島定雄(故人)ほか二つの題名が挙げられている。また同じ年の記録に、故川島の「振動台による研究」がある。

現在喜久井町キャンパスのいわゆる赤煉瓦の建物の一階に現存し、昭和三十三年から三十六年にかけての「動力用原子炉炉心部の耐震補強法」などの研究に活躍した大型振動台は、川島時代の残骸に大改修を加えて復元されたものである。

昭和三十五年度部会報告で、研究主任者の竹内は、大要次のように報告している。

内藤嘱託は耐震壁を提唱し、関東地震においてその効果を立証され、以後構造設計上耐震壁は主要な要素となった。しかし、地震動そのものに不明な分野が多く、〔中略〕更に地盤性状との関連のもとに地震動による構造物の応答は、今後の問題であろう。本研究は実在建物の振動計測結果を解析して、……〔後略〕

耐震構造に関しての二十年前の右の文章は、現在にもある程度そのまま適用されよう。しかしながら、当時は「今後の問題」と指摘された問題を、今日ではかなり定量的に把握できたことも事実である。例えば、地震動の実態については、昭和三十五年に東大から本研究所の教授として移られ、引続き現在も顧問研究員である那須信治の指導により、嘱託森岡敬樹が、関東地震はじめ過去の大地震の振動と題する研究にまとめた。また、構造物と地盤性状との関係については、主として竹内の指導により、風間が、内藤記念館の特技とも称される実在建物と基礎および地盤の振動に関する実験的研究の成果を、「建物―地盤連成系の振動性状に関する研究」にまとめて一区切りをつけた。

専任研究員古藤田は、主として建築基礎および地盤に関する問題を専攻し、かたわら超高層建築物の耐震設計の実例および震害例などの資料の収集整理を行い、その他、那須顧問研究員の指導を得て、嘱託松本加寿江らとともに、地震による地盤それ自体の震害に関する研究を行っている。

ここでは、専任研究員、兼任研究員両者を含めた立場で、研究部会の流れを概観してみよう。部会が制度的に確立したのは昭和三十三年規則改正が成立したときで、耐震構造・振動、音響、安全工学、放射性同位元素応用、自動制御、核物理・核工学、科学技術史の七部会であり、いずれも理工学部の学科レベルを越えた課題を設けたと言うべきであろう。予算配分は重点的になされている。この中で当時建物が新築されたのは、内藤博士記念耐震構造館と放射性同位元素研究室であった。ここにも理工研の方針が窺われる。昭和三十六年には、自動制御プラント(第一期)が完成し、以後これによる研究は産業界にも多くの貢献をする。以上の三つは早い時期から理工研の主要な研究として採り上げられている。昭和三十五年、専任研究員は六名に達し、兼任研究員は約四十名、これらが研究部会を担ったのである。

昭和三十六年には、創立八十周年記念事業の理工学部関係が急ピッチで展開される。この年から理工学部全教員約二百名が理工研の兼任研究員となり、研究所は全教員に対し、研究部会などの募集を行うことになる。この結果、年度を追って研究部会や各個研究の申込みが増え、理工研当局は対応に苦心する。こうした中で、昭和三十九年には原子力特別研究部会(核物理学、原子炉物理学、放射線工学の三部門)が設けられた。

いわゆる原子力研究については、本研究所として適切な研究は何か、また予算の問題はどうするかなど、協議が幾度も重ねられてきた。昭和三十六年からの二年間も調査をし計画が練られてきたが、右はその現れである。大きい計画に対する予算の壁は厚かった。このような状勢下で、学問的に重要で実質的推進が可能な方向が探られた結果、それまで進められてきた核物理学(原子核理論と宇宙線観測による超高エネルギー現象)と放射線工学を続けるほか、新たに放射線検出・計測の分野と放射線物性の研究が行われることになり、昭和四十年代にはそれぞれに専任研究員を迎えたのである。

昭和四十二年には理工学部の西大久保校舎移転が完了する。研究課題採択の方法は漸次整い、昭和四十五年を例とすれば専任研究員を代表とする四研究部会(核物理、放射線、耐震、制御)と兼任研究員を代表とする十六の研究部会、八つの研究懇談会が設けられている。昭和四十八年からは現行の採択方式になる。すなわち研究連絡協議会一年の準備期を経て、部会研究二年、再び連絡協議会でまとめをするという計四年の助成の慣行である。昭和五十四年度は研究部会四、すなわち「流体管路高速流動時の騒音振動(代表者、太田英輔)、「有機化合物による光エネルギ利用」(代表者・佐藤匡)、「ケイ素を含む有機無機複合物の合成と関連反応」(代表者・長谷川肇)、「リハビリテーションエンジニヤの教育体系」(代表者・横溝克己)、また連絡協議会は十二で、更に若手研究者のための各個研究五、研究懇談会三が決められている。以上に対する助成研究費は八百八十三万円である。

また、特別研究部会の制度が昭和五十二年度にできた。これについては所内では予算化はしないで、外部からの受け入れに応じる態勢が整えられている。昭和五十四年度の特別研究部会は、「宇宙線超高エネルギー現象」(主務・藤本陽一)、「エネルギ・動力システム挙動と制御に関する研究」(主務・町山忠弘、つづいて河合素直)、「管内高流速に関する研究」(主務、太田英輔)、「耐震研究」(主務、古藤田喜久雄)が置かれている。

昭和五十一年から三年間は特に私学振興財団学術研究振興基金による助成課題「公害研究」が研究所を通してなされ、毎年一千万円の研究費を得、成果を挙げた。代表は森田義郎、各分野より十二名が参加した。

昭和十五年に理工学部研究所として発足した理工学研究所は、第二次大戦中の昭和二十年五月二十五日の空襲によって殆どの建物が焼失し、活動を停止せざるを得ない状態になった。しかし昭和二十二年に時の内藤多仲所長の英断により、駐留米第八軍調達資材の材料試験を、理工研が窓口となり理工学部の関連研究室や実験室が引受けることになった。この材料試験は昭和二十九年まで続いたが、その間関連企業からも試験や技術指導の依頼を受けた。また一般企業からも昭和二十二年に発足した理工学部産業振興会を通じて、建材などの試験依頼を受けた。以上が理工研の受託研究のはしりともいえるが、昭和三十一年より企業との共同研究、試験依頼が行われ、現在の受託研究の基礎となった。昭和三十三年に至って、研究と試験の項目を分離し、正式に受託研究として取扱うようになった。またこの年に産業振興会の業務を理工研が引き継ぎ、学外よりの依頼は原則として理工研が窓口となることが確認された。昭和二十二年に始まった委託試験料は四十一万円であったが、昭和五十三年度は五百十七万円になっている。また昭和三十三年に初めて委託を受けた受託研究の年度合計は百二十六万円であったが、昭和三十八年度は三千五百三十万円、昭和四十三年度は七千三百十万円、昭和四十八年度は一億四千九百三十二万円、昭和五十三年度は一億八千百三十四万円に達している。分野別で見ると昭和五十三年三月以降昭和五十四年十月までの受託件数百九十二件の内訳は、機械系三十六件、建築系(土木を含む)五十件、化学系二十三件、電気系五十一件、物理系二十件、資源系十二件となっている。金額では建築系が最も多く、電気系がそれについでいる。

受託研究一件当りの受託額は、施設もしくは建設物の設計に関する研究が目立つが、件数としては工学的な開発や調査などについての研究が多い。受託研究を通じて、これまでの研究成果を形あるものにして世に問う場合もあるが、多くはその研究から社会情勢の動向や必要性、研究成果や実現手法の現実的かつ合理的評価法、新しい知見などが得られるばかりでなく、委託先の施設を利用することにより、大学ではできぬ規模の実験的研究が可能となる場合が多いので、理工系殊に工学の分野においては、単に経済的な見地のみならず、研究内容を飛躍的に進展させる一つの重要な方法として、受託研究の効果は高く評価されている。

所長を議長とする管理委員会が年五、六回開催される。また幹事会も随時行われ、専任研究員による所員会は隔週開かれる。これ以外に将来計画委員会をもっている。昭和五十四年五月現在の管理委員、研究員などを次に記す。

管理委員 加藤忠蔵(所長)井口馨、今井直哉、宇佐見昭次、小貫天、河合素直、菊地順、黒沢龍平、古藤田喜久雄、斎藤孟、田中弥寿雄、土屋喜一、寺田文行、道家忠義、中并弘、長谷川俊一、平田彰、藤本陽一、村井博智、森麟、山田勝美(以上二十一名)。

幹事 植村健一、黒沢龍平、横溝克己。

専任研究員 菊地順、黒沢龍平、古藤田喜久雄、道家忠義、長谷川俊一、藤本陽一、山田勝美、風間了、浜義昌(以上九名)。

兼任研究員 理工学部教員 百九十八名、他学部教員 二十三名、助手 橘詰匠、武藤寛。

特別研究員 五十九名内顧問研究員、十一名(この研究所の専任あるいは兼任研究員であった者、現職員よりの申請による)。

客員研究員 三十名(他大学およびこれに準ずる研究機関を本属とする者)。

特定研究員 十八名(会社などに属し特定の研究に従事する者)、嘱託二十名。

職員 事務長 澄山障 事務系 小淵三郎他七名、技術系 成田隆他十一名。

昭和五十一年、特殊法人理化学研究所より研究協力依頼があり、専任および兼任研究員で右研究所研究に協力している者と先方との間の連絡会の役を本研究所は果した。先方より本研究所の客員研究員となっている者現在十四名である。

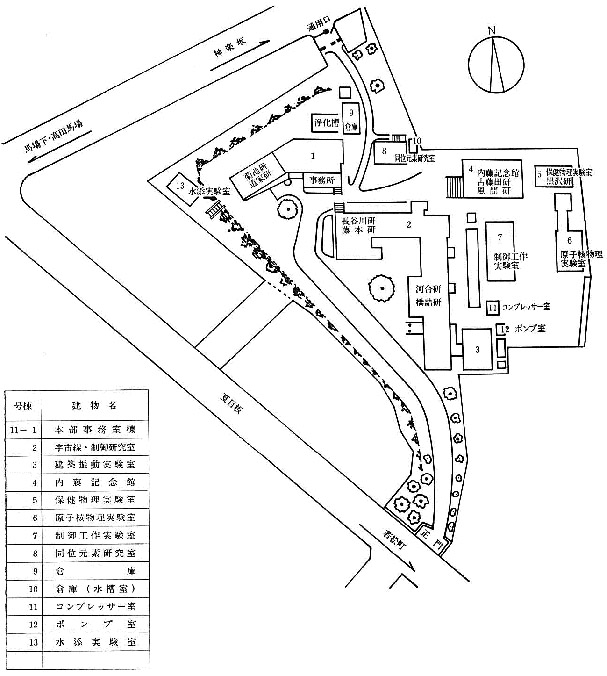

東京都新宿区喜久并町十七番地、台地の中腹にある理工学研究所の土地面積は、二千三百七十七坪、また同所の建物は表の通りであり、七名の専任研究員の研究室を含む。この他に大久保キャンパスにも理工研の使用スペースがあり、これも表示しておく。

ここには二名の専任研究員の研究室がある。喜久并町キャンパスの建屋の大半は、戦災に遭ったものを修復したもので現在は老朽化が著しい。要望書が昭和五十年以来出ている。単なる改築ではなく、理工学分野の研究機能を高めるような展開の緒になるようにとの考えで、まずラボラトリー計画と本館計画とができ、昭和五十二年には創立百周年記念事業計画委員会あて提出した。その後、五十四年三月に会議室および保健物理実験室などの補修がなった。

前述のように、理工研は奨励研究生制度、研究部会の組織と運営、共同利用施設の維持と運営など、多くの事業を通じて、本学理工系教員の研究活動を直接間接に援助してきた。しかし大学の交付金のみでこれ等を運営することは全く不可能なので、受託研究費の公課分(受託費の一〇パーセント)の一部を運営費に充当し、不満足ではあるが一応の水準を保ちながら運営を続けてきた。しかし理工研予算は会計上、大学交付金等による本部会計と受託研究費等による特別会計とによって運用され、前記運営費不足額充当分は受託研究費支出と同様、特別会計の枠の中で賄われている。理工研運営費の大半は研究費である。昭和五十三年度支出の中の主な項目は、図書費(学術雑誌購入費)四、七四二、一七〇円、一般研究費(専任研究員の研究費、部会および各個研究費、共同利用施設運営費等)二五、二一九、〇六三円、学術雑誌発行費三、七六六、九一二円、機械修繕費(共同利用設備を含む)三、五八八、三五四円等で、合計五五、一九八、八五〇円であった。これに対し大学交付金は三〇、二六二、二一八円(指定寄附見合額七、四七一、七〇三円を含む)で、支出の五五パーセント弱に過ぎない。同年度の特別な支出として理工研喜久并町建物の老朽化に伴う改良整備のための費用四、九八五、二〇〇円があるが、これもすべて特別勘定により賄われた。一方受託研究費についても毎年予算がたてられているが、その性格上大学の会計年度と関係なく契約され実行に移される。その額はその時の社会情勢によって変動するので、常に少な目に予測せざるを得ない。従って運営費に繰込む額も内輪に押えるため、これが繰越を増加させる一因ともなっている。受託研究予算は当該年度の研究の殆どが未契約の状態でたてられるものの、研究の性格上ほぼ一定のパターンで、しかも本勘定同様適正に支出されている。そのため総額での不一致は当然のこととしても、費目ごとの支出割合は比較的予測されやすい。因に、五十三年度の受託研究費等の契約額は一九六、〇八八、〇三六円であり、研究費の七・八倍であった。

この制度の発想と具体化への推進は、大学紛争時代の大学改革論議をバックにしている。昭和四十二年頃の井上所長を中心とするスタッフの創意が、たゆまぬ努力により受け継がれ、四十八年に実った。当時の伊藤所長は、窮地に追い込まれてしまった私学の宿命を打開するには、私学に許されるあらゆる可能性を活用するほかないと述べている。研究条件についての危機意識があり、打開策の一つとして、若手研究者の保護育成のためこの制度を設けたのである。予算は研究所の特別勘定の一部を基金として充て、また運営費からも補充することとした。受ける資格は博士課程(後期)に三年以上在籍し、引続き本研究所の専任、兼任研究員の指導を受け研究する者で、常勤の定職がなく三十五歳以下の者となっている。審査委員によって選考されるが、結果として博士の学位を受けた者または同等の業績を挙げた者六名ないし十名が選に入っている。年額六十万円、期間一年で二年までは認められることがある。研究所財政見通しが困難な時期もあったが、今日まで毎年継続されている。

研究所に共同利用のできる実験装置を設置し、研究者の便に供しようとの考えは昭和二十九年に始まり、昭和三十三年に設備運営委員会として制度化された。普通、装置の購入は文部省の私立大学助成金により、必要建物はそのつど研究所より本部へ申請、また維持のための経費補助は研究所予算から支出している。多くの研究者が利用する一般的性格のものと、理工系の基礎研究のための共通設備とに分けられる。長年に亘る使用実績と研究への貢献の歴史をもっている。現存する設備運営委員会は次の通りである。活動開始の時、設置場所などを記す。

1 放射性同位元素 昭和三十年、喜久井町。

2 X線ディフラクトメーター 昭和三十一年、喜久井町から大久保へ。

3 電子顕微鏡 昭和三十二年、本部キャンパスより喜久并町をへて大久保へ。

4 分光分析器 昭和三十三年、喜久并町より大久保へ。

5 内藤博士記念耐震構造研究館 昭和三十三年、喜久并町。

6 窒素液化機(のち低温と改称) 昭和三十五年、喜久井町より大久保へ。昭和四十七年にヘリウム液化機および液体窒素タンク設置。

7 常磁性共鳴装置 昭和三十五年、喜久井町より大久保へ、のち放射性高分子協会(放高協)から常磁性共鳴装置一式の寄贈を受く。また高分解能核磁気共鳴装置を設置。

8 熱分析 昭和三十七年、喜久井町より大久保へ。

9 元素分析 昭和四十年、本部キャンパスより大久保へ。

10 質量分析器 昭和四十四年、大久保。

11 コバルト60照射装置 昭和四十三年、大久保、放高協より寄贈を受く。

12 バンデグラフ 昭和四十六年、大久保、装置は電子バンデグラフで、理研から寄贈を受く。

13 データ処理 昭和四十七年、大久保。

以上のように、十三のうち十一は大久保校舎に置かれている。前に設けられたが現在すでに終了しているものは、電子計算機(本部の計算室に移管)、マイクロ波漂準、示差熱分析、音響実験室、無線局、自動制御プラント、ガスクロマトグラフである。

学術誌『理工学研究所報告』は昭和十九年にその第一輯が発行されている。これには宮部宏「材料の湿気的機能」(八十頁)が掲載された。戦後は中断、昭和三十年再刊、昭和五十五年三月には八八輯を数えるに至っている。年四輯の発行を定めとし、普通一輯数篇の論文が和文または欧文で載る。編輯委員会が設けられており、専任および兼任研究員より論文を募集し、査読制によって採録する。時に特輯号を発行するが、今までに、第五輯「自動制御」、第九輯「耐震構造」、第三四輯「新潟地震」、第三六輯「原子力」、第四八輯「十勝沖地震」、第六二輯「ワボット」、第八六輯「低沸点媒体タービンシステム」、第八九輯「公害研究」がある。また第五四輯から速報性のショートノートを載せることにした。別に昭和四十八年よりテクニカルレポートを一論文一冊あて英文で出すサービスをすることになった。プレプリントの速報である。

『理工学研究所報』は昭和四十五年以来年一回程度発行され、現在で一二号になる。研究所の役割、運営、業務の集録、更に研究部会の成果、研究員(専任兼任とも)の業績リスト掲載など広報的なものである。特に、第二、第三号では長老教授方による「研究所設立前後」の座談会を掲載し、また第六号以降では、所長など関係の深かった故人への追悼文を折々に載せているが、これらはよい記念となるほか、研究共同体の意義を考える契機ともなろう。「所報」の題字は内藤元所長の筆になる。

研究所にとって、研究の柱となるような主体的な研究課題の選定と研究の組織化は最も大きい問題である。昭和三十年代のはじめの整備期にもそのことが頻りに論じられた。その結果、実効を期するには、専任研究員を必要とすることが認識され、これが制度化され実現されるに至った。また、兼任研究員の制度化もでき、理工研の柱としての研究部会に参加するものが兼任研究員となった。

ところが一方、広く系統学部教員の研究に便宜を供する機能を研究所に持たせようとの考え方があり、それは理工学部全教員が兼任研究員となるという形で実現し、その後、他学部の教員も適宜兼任に加わった。昭和三十六年以降、このような兼任研究員に対し、研究課題を募集し研究助成をすることにより、この機能は具体化される。一時、理工研に各学科の代表からなる研究委員会ができたり、文部省の私立大学研究設備の各学科配分業務に参与したりしたが、これらは学生定員増と大久保校舎での教育態勢に応じなければならなかった学部当局の動向を反映している。このようなことは一時的であったが、研究助成は定着している。この経費は、大学交付金および委託研究公課金の一部よりなる研究所予算から支出される。昭和四十年頃の討議記録のなかに、「研究成果による収益は開発しつつある研究の推進に還元」という言葉が見られる。受託研究を受けるに至らない段階の研究、あるいは基礎的研究の育成をしようという方向が打ち出され、理工系の研究に今日まで多大の寄与をした事実は注目されるべきであろう。ことの実現の背後には委託研究受託者の理解ある協力があったのである。

昭和四十五年以降、再び将来問題の討議が起り、研究体制、財政、組織規則の三検討小委員会ができる。当時、専任研究員は十名になっており、この条件のもと論議は厳しく展開される。研究所は、㈠研究機関としての本来の機能、㈡共同利用施設・機器の管理運営、㈢受託試験業務の窓口と財務運用の機能を併せ持っている。㈡と㈢は㈠のための補助手段であるということを再認識し、㈠の発展のために、人の問題と物の問題の二側面を挙げている。前者としては、若手研究者の養成、研究系統別グループ構想、専任、兼任両研究員間の流動的交代、全員兼任研究員制の検討、嘱託制度など、後者としては、恒久的財源の調整、共同利用研究室の回転、一時利用の研究室の設置などがある。

理工研の予算、人事、施設などは、専任研究員の所内における研究活動と密接な関係があり、その上、専任研究員の数も多くなってきた。このような事情から理工研規則にはないが、専任研究員会を設け、管理委員会で公式の討議を始める前に非公式ながら専任研究員の間であらかじめ論議できるよう配慮されたい旨の申し出があった。これに基づき管理委員会で検討の上慣行としての専任研究員会の意見を尊重することが了承された。

財政に関しては、別法人設立など抜本的な案が出たが、一案に留まった。受託研究の公課に基づく特別会計積立金の利子に見合う本部交付金およびその年度の公課の一部による若手研究者養成はこのとき討議され、昭和四十八年に奨励研究生制度として発足した。しかし研究費を付けるところまでは実現しなかったのである。

昭和五十年度から二年間、更に将来計画検討委員会が開催され、多くの精力と時間がこのために費やされた。まず、研究体制小委員会は、所員会の「喜久并町キャンパス改築の提案」を検討する。このうちの一つ、早急を要する「建物の改築案」は施設としての検討に回し、他の一つ、研究所の将来構想に係わる「三つのラボラトリー案」は、理工研が理工系の全員に開放されていることに対し、専任研究員の研究を更に新しく開発させようという理工研のあり方として重要な契機を持つものであった。しかし学部も理工学研究科も、将来構想を持たねばならない時期にあり、その方との協議の場設定が必要であるという立場との調整が困難で、懸案のままとなった。同時に、研究所の財政基盤をどうすれば確立できるかという問題にも立ち至っているのである。

終りに、議決機関の選出について触れておこう。まず、所長は理工研または理工学部の教授より、理工研および理工学部本属の教員よりなる所長選挙人会によって選ばれる。管理委員の構成は、理工研本属の教授全員および所長、理工学部長、理工学研究科委員長に加えて、理工学部教授十一名が入る。この十一名は理工学部教員からなる選挙人会によって選ばれるのである。

日々進歩しつつある社会の中で、研究と教育の場である大学が時代を先取りするためには、研究の役割を担う研究所の任務が重要であることは言うまでもない。研究所の評価はその研究成果によってなされねばならぬが、それが教育の場に速かに還元されることが望ましい。明治四十一年、現在の理工学部が理工科として発足したとき、単なる理科工科の枠を離れて基礎的なところから掘り起し、その応用技術を築くことを創始者達は志向した。この精神を受け継いで理工学研究所は、理学と工学の研究所でなく、基礎および応用に亘る科学研究を進める場であるべきで、しかも両者の相互作用と相互依存による相乗効果によって、新しい創造をするところでなければならない。

現在、理工学研究所は理工研独自の研究促進の役割と理工学部における教育研究の援助の二面性を持っているが、将来に向って新しい展望を持たねばならない面が幾つかある。

まず第一は研究員の研究の問題である。現在、理工学部と大学院は多数の学生を抱え、学科という縦割りの組織によって運営されている。勿論その中で各教員は独自の研究を促進している。一方理工研においては専任研究員による独自の研究と共に学部の縦割の枠を越え、互いに交錯した新しい研究が行われている。これは学科学部の枠を越えた研究部会として実を結び、成果を挙げている。これらは更に他学部、他大学、他機関の研究者との協力による特別研究部会によって、大きい研究に発展させていく必要がある。

第二は研究室および研究施設についてである。現在理工研は喜久井町の二千三百七十七坪の敷地に約八百坪の研究室と事務所、理工学部の大久保キャンパス内に約五百坪の研究室、共同利用研究室、事務所などを使用している。喜久井町建物は老朽化が著しく修理の要望をしてきたが、最近その補改築が行われた。しかし喜久并町と大久保に分散している研究施設をまとめて有効に利用し、研究効果を挙げるために、現在の場所あるいは大久保にまとまった新鋭施設を建設して生れ変ることが望まれる。

第三は人事についてである。理工学研究所の専任研究員は、現在すべて理工学部および大学院の講義を担当し、また修士および博士課程の学生の指導、論文審査に当っている。この意味では学部本属の教員と変りなく、また殆どの専任研究員が系統学科の教室会議にも出席しているのが現状である。この際、他学部少くとも理工学部と理工研との相互の移動をある期間可能にし、研究所本属の場合には教務を少くして研究に専念できるようにすることが望まれる。更に理工系全体の問題として研究員の老齢化がある。これは研究の老化にも繫がり、将来重大な事態を迎えることが予想される。現在理工研においては奨励研究生が年五―十名採用されているが、二年以内の期限付であり、焼け石に水の状態である。国立大学の整備強化が進んでいる現在、早稲田の中の若手研究者の確保は急を要する。そのためには助手制度の改革、博士課程在学中または修了後の研究者の援助、技術職員との研究体制など改善強化して若手研究者の確保と研究促進を図る必要がある。

以上のほか、理工研の将来の課題として考えねばならぬことは、他機関、学外との交流、特別研究員、研究協力者との関係強化、受託研究の増強と取扱いの問題などがある。

執筆者

加藤忠蔵 植松健一 黒沢龍平 横溝克己