学苑の所在地東京府豊多摩郡戸塚町大字下戸塚六百四十七番地は、昭和七年十月以降は東京市淀橋区戸塚町一丁目六百四十七番地と呼ばれるに至るのであるが、この間に、既述の如く、学苑は拡大し、キャンパスの景観も一変して、学苑を取り巻く周囲の事情も大いに変ってきた。その原因の第一として関東大震災の影響を挙げねばならないが、交通機関の発達も重要な意味を持っていた。

明治三十五年頃までは、学苑と密接な関係を持つ市内の近代的交通機関としては、新宿―飯田橋を結ぶ甲武鉄道(のちの中央線)と赤羽―新宿―品川を結ぶ日本鉄道(のちの山手線)とがあったくらいであった(いずれも三十九年国有鉄道となり明治末から院線と呼ばれた。のち省線と変り、今は国電と呼ばれているが、当初は汽車が走っていた)。三十八年になると東京市街鉄道外濠線が開通し、更に三十九年には飯田町―大曲間、四十年には大曲―江戸川橋間、大正七年には江戸川橋―早稲田間に市街電車の線路が敷設されて学苑への通学はきわめて便利となった。また角筈線も大正元年飯田橋―柳町間、二年柳町―東大久保間、三年東大久保―新宿角筈間が開通した(この間明治四十四年市街鉄道は東京市に買収され市電となった)。しかも三十七年には甲武鉄道が、四十二年には山手線がそれぞれ電化しており、学苑を取り巻く交通網は大正中期には、明治末に比し驚くほど便利に整備されたのであった。明治二十八年に川越―東村山間で営業を開始した西武鉄道が高田馬場まで延長されたのは昭和二年(山手線高田馬場駅への接続は翌三年)、王子電気軌道の路線が早稲田に至ったのは同五年である。また高田馬場駅から馬場下を経て柳町の方に抜ける舗装道路も昭和三年に工事にかかり、ほどなく完成した。更に六年頃には高田馬場から早稲田を経て東京駅に至る市営バスの路線も生れた。

このように交通が便利になると、従来大学を取り巻く下宿街に蝟集していた学生達が、当時の牛込区の人口移動に示されているように、分散する傾向が生じた。発達した交通機関を利用して通学できる範囲が拡まったからである(新修新宿区史編纂委員会編『新修新宿区史』一六二頁)。また学生達はかつては住居の近くの神楽坂などで余暇を楽しんでいたが、交通機関を利用できるようになったので出かけて行く範囲が拡まった。特に震災後は、中央線沿線に新住宅地が発展したことと相俟って、新宿がクローズアップされることになった。神楽坂の繁華な大通りは神楽町、上宮比町、肴町から構成されていたが、その中心にあった毘沙門堂の、毎月寅と午の日にたつ縁日に人が集まったのがその繁栄の始まりであったろう。明治末頃の情況について、加能作次郎(明四四年大文)は、昭和二年に東京日日新聞社編『大東京繁昌記』山手篇中の一篇として書いた「早稲田神楽坂」の中で、次のように述べている。

私が早稲田の大学に学んでゐた頃、また卒業してからでも、それは明治の終りから大正の初年にかけてのことだが、その時分毘沙門の縁日になると、あすこの入口に特に大きな赤い二張の提灯が掲げられ、あの狭い境内に、猿芝居やのぞきからくりなんかの見世物小屋が二つも三つも掛かつたのを覚えてゐるが、外でもさうであるやうに、時勢と共にいつとはなしにその影をひそめてしまつた。又、植木屋の多いことが、その頃の神楽坂の縁日の特色の一つで、坂の上から下までずつと両側一面に、各種の草花屋や盆栽屋が所狭く並び、植込の庭木を売る店などは、いつも外濠の電車通りの両側にまではみ出し、時とすると、向側の警察の前や濠端の土手際にまで出てゐたものだつた。そしていろいろな草花や盆栽の鉢を、大切さうに小脇に抱へたり高く肩の上に捧げたり、又は大きな庭木を提げたりかついだ〔り〕した人々が、例の芸者や雛妓やかみさんや奥さんや学生や紳士や、さまざまの種類・階級の人々のぞろぞろ渦を巻いた、神楽坂独特の華やかに艶めいた雑沓の中を搔き分けながら歩いてゐた光景は、今もなほ眼に見えるやうな気がする。それもつい五、六年前、震災の前あたりまで残つてゐたやうに思ふが、今はもうさうした特殊の縁日的の気分や光景は殆ど見られなくなつた。定夜店が栄えるに従つて、植木屋の方が次第にさびれて行つたらしい。 (二六五―二六六頁)

その後町は次第に発展し、縁日でない日にも多くの人を集めるようになったが、特に関東大震災に殆ど被害がなかったために、焼けてしまった銀座や上野、浅草など、下町の盛り場の代りの役割まで背負って、大いに繁栄し、一時は東京の一大中心の観を呈したこともあった。しかし大震災直後にこの町に進出して来た三越の分店(市内八ヵ所に置かれたものの一つ)、松屋の臨時売場、銀座の村松時計店、資生堂の支店、カフェ・プランタン等がやがて消えていくと、また神楽坂はもとの「全く暢気な軽い散歩気分になつて、片つ端から夜店などを覗いて歩くことが出来る」(同書二五八頁)ような町に戻った。この町にも酒屋の万長、紙屋の相馬屋、薬屋の尾沢、糸屋の菱屋、菓子屋の紅谷などの老舗があり、オザワ、田原屋などのカフェーや川鉄(鳥料理)、紀の善(すしや)、島金(鰻屋)、橋本(日本料理)などの有名店があったが、「何れは似たり寄つたりの、区民相手の中以下の日用品店のみ」(同書二八一頁)の庶民の味がこの町の素顔だったのである。ただ夕方から夜十時頃までは、車馬の通行が一切禁止され、安全が保証されていたので、この時間になると、夥しい人々がどこからともなくこの町に集まり、夜店などをひやかして歩き、その間をなまめかしい座敷着の芸者が縫って歩くというのが、この町の「一大異色」であったと、昭和四年に刊行された今和次郎編の『新版大東京案内』に記されている(一一八頁)。

柳暗花明の巷というのが、当時のこの町の一面で、尾崎士郎の思い出によると、ある神楽坂芸妓に惚れた彼の友人が「衣類から蒲団まで質に入れて、下宿屋の部屋には空の石炭箱を机がわりにおき、豪然として空うそぶいていた」(『わが青春の町』二七頁)というような例もあったらしいが、他面、

その頃〔著者が早稲田大学の学生だった明治四十年代頃〕は僕なども……友達を誘つたり誘はれたりして早稲田の奥あたりから出て行つたものだつた。夜店なんか見るよりも、ただ人込の中をぶらぶらしながら若い異性の香を嗅いだり袖が触れ合つたりするのを楽しみにね……〔しかし〕今日のモダン・ボーイと違つて、その頃の僕等ときたら、誰も彼もいはゆる「人生とは何ぞや」病にかかつてゐたので……精々三度に一度位、毘沙門隣の春月か通寺町の更科あたりで、三銭か五銭のザルそば一つ位で人生や文学を談じては、結局さびしく帰つたものだよ。 (『大東京繁昌記』 二六四―二六五頁)

と加能が書いているようなのが、当時の学生一般だったように思われる。またこの区域に新刊書を売る店が六、七軒もあってそれぞれ繁昌しており、更に夜の露店に古本屋が多く、中には大観堂のように産を成して戸塚に店舗を開いた者があった。というのは、やはりこの町に出て来る群集の中に学生が多く混じっており、しかも彼らにとっては散歩の間に、参考書やその他の書籍を漁るのが一つの楽しみだったらしいからである。

なお早慶戦の夜などの賑わいについて、大正末期にこの町に住んだことのある校友萱原宏一(昭二専政)が『早稲田学報』(昭和五十二年九月発行第八七四号)にその思い出を寄せているので、引用しておこう。

早慶戦や野球優勝の夜は、神楽坂はトンガリ角帽でいっぱいになった。紙屋の老舗相馬屋の前にあった牛鍋の恵比寿や川鉄〔鳥料理〕や、肴町を通り越して矢来通りに向う通寺町の郵便局の並びにあったヤマニ・バー、反対側の第一銀行支店の横を入った、いわゆる「官許にごり」の飯塚や柘植?は都の西北の合唱で割れんばかりの賑わいだ。 (四〇頁)

大正から昭和初期までの神楽坂は、学生――特に早稲田の学生の街としての一面を持っていたのであった。

震災後の一時期、神楽坂は「山手銀座」と呼ばれたが、やがてこの呼称は新宿に奪われた。新宿は江戸時代末に甲州街道の第一の宿場として栄えたところである。もともと甲州街道第一番の宿場は高井戸であったが、日本橋からの距離が長く(約一六キロ)、人馬の疲労が大きかったので、中間に旅人の休み場として自然にできた内藤宿が、元禄十一年に公式の宿場として新しく取り立てられ、新しい宿場の意味で「内藤新宿」と呼ばれた。その後享保三年に一旦廃止され、明和九年再開されて幕末に至ったもので、天保十四年の明細書によると、総家数六百九十八軒、人口二千三百七十七人、旅籠屋数二十四軒、町並は九町十間であった(児玉幸多『宿駅』二〇九頁)。

明治二年宿場は廃されたが、ここの遊女屋の大部分は江戸時代の姿のまま残った。尤も昔の面影を残していたこの町のたたずまいも、日本鉄道、甲武鉄道の開業、新宿駅の設置などにより徐々に変化が起ったが、大正に入っても、新宿はまだ「遊女屋と肥車が目立つ町」(芳賀善次郎『新宿の今昔』一七五頁)だった。三年には万世橋行きの市電が通じ、四年には新宿―府中を結ぶ京王電車が開通したが、尾崎士郎の回想によれば、大正六、七年頃の新宿は「唯、田圃の中に、ひとかたまりの集団住宅があるというかんじ」で、「一口に率直明快な表現をもってすれば、新宿は街道に沿った田圃の中に小さくかたまっている遊廓街であった」(『わが青春の町』一九七頁)のである。

この頃から、会社員・官公吏・教員などのサラリーマンや弁護士・学者・芸術家など高度な知識や教養を持ちながら、明治時代のように優遇されるあてもなく、特権階級本位の社会に不満を抱き、第一次世界大戦以来のインフレに相対的に低下した収入に悩む、いわゆる「小市民」が目立ち始め、そういう「小市民」の住宅が、都心を離れて郊外、特に中央線沿線に、「文化住宅」などと呼ばれながら、盛んに建設されるようになった。そして郊外の「文化住宅」から都心の「オフィス」に通勤する彼らの乗り換え場、溜り場として、大正中期以降新宿の賑わいは目立ってきたのである。車体を青く塗った「青バス」が新宿と堀の内、東中野、洲崎などとの間に運転されるようになったのは大正八年で、新宿―荻窪間を結ぶ西武電車の開通は十一年であった。この間、追分から新宿一丁目にあった遊廓街は、警視庁令の指定により、二丁目通り北裏の一画に移り、そこで大火に遇って六百戸が全焼した(十年三月)が、五十三軒の遊女屋が全部新築され、しかも震災にも焼け残ったので、吉原、洲崎、玉の井、亀戸など類焼地に代って大繁昌をした。これが新宿発展のもとになったと言われている。

震災後郊外住宅の急激な発展で、山手、中央線等の乗降客が急増し、従来町はずれであった旧二幸前はバス・ターミナルになり、青バスのほか、東京行、桜田門行の市営バスも運行されるようになった。そして追分―二幸間では競って改築が行われ、賑やかな商店街が生れた。三越や布袋屋がデパートとして姿を現したのもこの時期であった。また映画館、飲食店、カフェー、バーなども簇立して、漸く遊女屋の巷から新しい繁華街としての形を整えたのである。

昭和に入って二年になると、小田急が開通し、また京王電車の始発駅として京王電鉄ビルもでき、ますます新宿の交通は便利になり、歓楽街としても発展した。警視庁の昭和四年の全都調査では、カフェーは六千百八十七軒(女給数一万三千八百四十九人)、バー一千三百四十五軒(女給数一千七百十人)に達した(『新版大東京案内』一五四頁)。こうして新宿は神楽坂に代り、「山手銀座」と謳われるようになったのである。その頃の新宿駅の乗降客は日に十八万人に上り、東京駅を凌ぐものだったと言われている(同書一二一頁)が、その中には山の手・郊外に住宅・下宿を持つ学生、とりわけ我が学苑の学生・生徒が多数含まれており、当然学業の余暇を新宿に過ごす者も多かった。それらの人たちと新宿との関係を一々叙すことはできないが、井上友一郎(昭一一文)が昭和三十八年八月発行の『旅』(第三〇巻第六号)に「早慶戦の夜の新宿」を新旧比較して、

かつて昭和五年ごろから数年間、早大に学んでいた私たちも、やはり、これとそっくりの大祭典を、新宿、戸塚の街々でくりひろげたものである。そのころ、神宮球場から新宿へ引きあげてきた私たち学生は、現在の日活映画館〔今の丸井ニュー新宿店〕の地下にあった「モナミ」という大レストランへ飛び込んで、むらがる早大生たちといっしょに、大ジョッキのビールをあふったものだ。広い「モナミ」の内部は早大の学生ばかりで、一体、誰が金を払うのか。次から次へと運ばれるビールをあふって、またワイワイと肩を組んで街頭へ飛び出していくのだったが、私自身は、そこで一銭も金など払った記憶がない。驚くべき時代もあったものだと思う。 (五三頁)

と記しているように、早大生と新宿との親しげな結び付きは、その頃からでき上がっていたのである。

神楽坂や新宿について筆が走ってしまったが、何と言っても我が学苑の学生達に最も結び付きの深い町は、学苑周辺の早稲田鶴巻町であり戸塚町であった。慶応義塾大学や東京大学は、三田、本郷という古い町を周辺にもって誕生したが、早稲田は田圃の中に生れた大学で、大学を中心に、学生を顧客にして、周辺の商業街が形造られたところにその特色があり、文字通り大学の街、学生の街だったのである。尾崎士郎は『わが青春の町』の中に、

鶴巻町が、今も昔も学生の町であることに変わりはないとしても、昔は青春の感情が町の両側をうずめる洋服屋、居酒屋、文房具屋、本屋、理髪店、西洋料理、ミルクホール、等々の一軒一軒に泌みついていた。朝から夜ふけまで学生のにおいが露地の隅々にまであふれていたのは、日夜、間断なく校歌がどこからともなく、ゆるやかな諧調を伴ってひびいてきたからであろう。 (九―一〇頁)

と回想しているが、戸塚町の場合も、大正末期・昭和初期にはこれに近づいてきたのであった。

考古学的現代学としての「考現学」を主唱した理工学部教授の今和次郎が、大正十五年四月と昭和六年六月に早稲田大学周辺の商店分布を調査し発表している(『考現学』〈『今和次郎集』第一巻〉)ので、これを引用して当時の状態を示しておこう。なお、この五年間に、大学を取り巻く道路網は殆ど変っていなかったことが分布図によって分る(昭和六年の調査時には、穴八幡の坂道が長期間の工事中だったと記されている)。先ず大正十五年の調査によると、大学を中心に直径一キロメートルの圏内をとった地域における商店(飲食店を除く)の種別と軒数は、左のとおりであった。

今和次郎はこれらの商店種別を、慶応義塾・東京帝大の周辺のそれと比較し、当然多少の相違はあるが、似たところの多いことを認め、「これらは二、三をのぞくほかだいたい並行して現われている」(三二三頁)と言っている。つまり早稲田大学周辺の町が学生街として、それ程特異な存在ではなかったと言えるのであろう。今日から考えてみると、和服仕立の多いのが目立つが、大正末期―昭和初期の服装の特色を現していて興味深い。また娯楽設備として映画館・劇場などが不備であったので、新宿、神楽坂等に学生の出かけていく一因になっていたと考えられる。なお大正後期には、アメリカでの流行が我が国に伝わり、急速に普及したと言われる麻雀も、この時点では未だ学生間に普及していなかったらしく、麻雀屋の記載がないのも隔世の感がある。

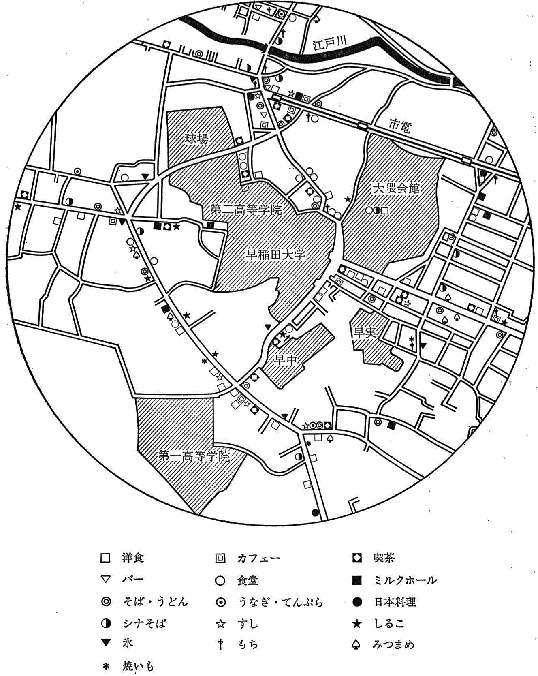

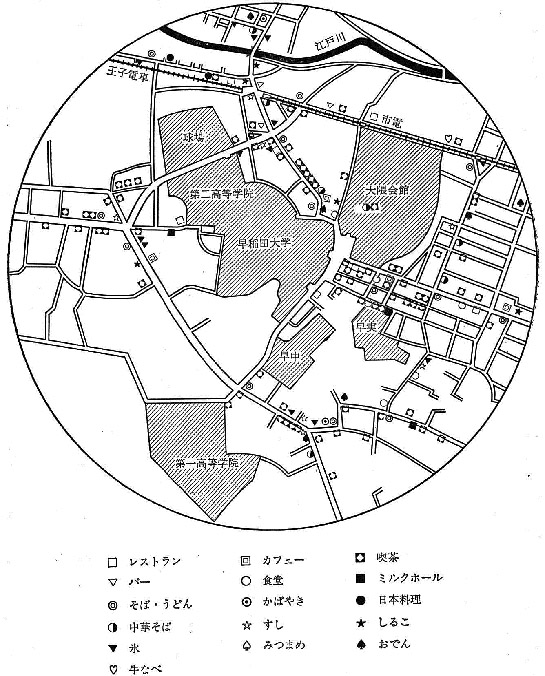

次に飲食店については、大正十五年四月と昭和六年六月の記録があるので、その種別と軒数を比較するとともに、分布状況を第五図と第六図に示そう。なお、図中の各飲食店を集計して得られる数字と左に掲げる数字との間に若干の相違が存在するのは、調査結果の発表に当って今が幾らか修正を施したためである。また、昭和六年に氷屋が多く営業し餅屋と焼芋屋が見られないのは、その調査時点が六月下旬であり、季節が夏に差し掛かっていたことに起因するし、第六図において穴八幡からグラウンド坂上へ至る通りに沿った店が少いのは、前述した如く、調査時期にこの通りがたまたま拡幅工事中であったことと無関係ではない。

(『早稲田学報』大正15年6月発行 第376号 36-37頁)

(同誌 昭和7年1月発行 第443号 26-27頁)

今は洋食店・カフェー・喫茶店・バー・食堂をⅠグループとし、他をⅡグループとして、後者については、「ほとんど五年間居すわりで、小さい一、二の増減は調べの際の誤差ともみとめなければなりませんから、わずかに動きのみられるのは、氷の季節の関係による相違と、それからミルクホールの相当著しい没落です。五年前の七が三に衰えているのだから」(三三二―三三三頁)と言っている。明治・大正期には官報を備えて、インテリ、学生の憩いの場としてもてはやされたミルクホールも、昭和に入ると落ち目になったのが数字に出ているが、この点につき今は「享楽の進化?は、単白なミルクでは我慢できなくなったのだと考えられる。コーヒーの匂いも紅茶の味も、休養のために広く一般化したし、また休養のためにはミルクホールのがさつな部屋ではいけないと気がつくぐらい洗練されたのであろう」(三一一頁)と述べている。更に餅屋や焼芋屋は、牧歌的な、いかにも明治―大正的な店舗で、寧ろ江戸末期に系譜を辿れそうなものであったから、大震災を経てモダン化しつつあった昭和期の町からは姿を消したとしても不思議ではない。

Ⅰグループのうちバーには変化が見られなかったが、食堂や喫茶店の数が、五年間に二倍ないし五倍近く増加し、カフェーは約半分、レストランは四分の一以下に激減している。大正十四年に大学が学生ホールを開館すると、学生間の人気は大したもので、食券を買うために行列ができたほどであったし、「学生並み」の衣食生活をモットーにしている今和次郎は勿論、高田総長も既述の如く学生とともにこれを利用するほどであったから、十五年に今は、「最近、学生ホールは営まれ、そこに大規模な食堂が開かれた。その話をきき、その実現をみて、早稲田界隈の洋食屋や、食堂其の他が青くなった。もっともなことである。……どんなことになるのか?とは必ずしも界隈の食べもの屋のみではなかったろう」(三一〇頁)と考えたが、レストランこそ減少したが食堂・喫茶店の激増は、その予想を見事覆した。今はのちにその理由を、「気分追求者の群は、アラカタ河岸を変えて四方に飛散してしまったことと思われる。――もちろんその求める気分にも二種類あるだろう。親しみをもちたいという家庭的な希望と、そして漫然とした気分変化あるいは転化のための促されからとの二つであろうが」(三三三頁)と推定している。今は、昭和初期においては、食堂、喫茶店などがよくはやるためには、「その店の外観を、あるいは内部を、時々大改造して、仕掛け的にお客にせまる用意がいる。……ポスターの貼りかえと、建築の表面の変更とは同律な効果率になって、建築様式の文字通りの商業美術化である。……大学の校舎が、形式美的にそれぞれ整頓化されるにつれて、それの周囲への影響は、また少なからぬもののようだ」(三三三―三三四頁)と述べているが、学生ホールの人気が落ちて喫茶店などが激増した理由は、これで一応説明されている。ただ高級なレストランや、カフェーが著しく減少したのは、そのようなものを利用しようとする学生が、便利になった交通機関を使って、さっさと新宿などの歓楽街へ出てしまったことが、大きな理由として考えられよう。

なお学生街につきものの下宿屋の分布については、『新版大東京案内』には昭和四年頃の様子が、

早稲田方面では、早大グラウンド附近、鶴巻町、馬場下には三階建ての堂々たるモダン下宿も少くない。……大学の門前から真直の大通りが鶴巻町、その左右どちらに這入つても下宿気分横溢、……この界隈はややじめじめした不潔な感じの家多く、大体から言へば左側の方よろし。 (二一六頁)

と記され、下宿代は一畳二円、食費二十円見当で、鶴巻町には中国や朝鮮の留学生が多数下宿していたらしい。

以上大学周辺の戸塚町、鶴巻町、および神楽坂、新宿のたたずまいを駆け足で見てきた。しかしこんな簡単な素描からも、大正末期―昭和初期に至って、それ以前とどこか違うところが生れてきつつあったことが窺われよう。特に大学周辺の町々が、大学の景観が改まり、近代的に建物が整備されるのに応じて、その装いを変え、モダンな飲食店などが現れているのは、大学と町との相関関係を示しており、大変興味深いところである。