昭和三十年代初期から五十年代後期にかけて、専任教員は約五百人から約八百人へ、非常勤教員は四百人強から千二百人近くへ、年間在籍学生・生徒数は三万四千から四万五千へ、校友総数は十万強から三十万へと膨張し続けた。この膨張に応じて専任職員も六百人から九百人台へと増員されたが、その間、組織運営上の改善と活性化とが常に大きな課題となってきた。以下では、本部事務組織がどのように対応したかを見よう。

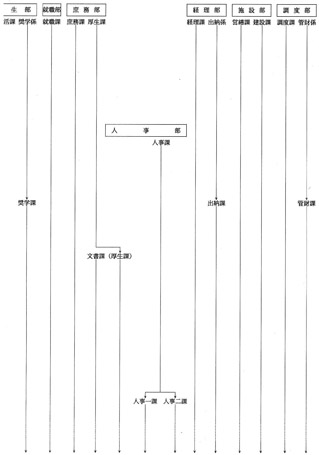

昭和三十年に再編された本部事務組織は、第四巻一一五六頁以下に記したように、教務部(教務課、学籍係、調査係)、学生部(学生生活課、奨学係)、就職部(就職課)、庶務部(庶務課、厚生課)、経理部(経理課、出納係)、施設部(営繕課、建設課)、調度部(調度課、管財係)、校友部(校友課)、科外講演部、秘書室で構成されていた。その後二十七年間における主要な改編は、七四八―七四九頁の第十五図に示す如く、三十五年の人事部および四十年の総長室ならびに四十六年の企画調整部の新設である。

三十五年六月、教員給与の所管箇所を庶務部から教務課へ移すと同時に、職員人事と職員給与が庶務部の手を離れて新設の人事部の扱うところとなった。これは、第四巻一一三〇頁に述べたように戦後教員人事と職員人事とが規則の上で分離したのを、運営にも反映させるための処置である。なお、この時、第十編第八章第二節に既述した如く、創立八十周年記念事業募金事務局が臨時に設置されて募金活動に着手し、翌三十六年六月には記念事業に関わる建物の企画および設計を担う臨時建設局も特設されている。三十七年四月には、一二三―一二四頁に述べたように、外国人学生や教職員の海外留学・出張を担当する外事課が教務部に置かれた。その翌年十一月、事務量の増大を反映して奨学係が奨学課に、出納係が出納課に、管財係が管財課に昇格した。この三十八年には学生部の手により斬新な試みが企てられている。学生部は所管事務の性質上、学生への通知が頻繁にあり、そのつど掲示板に張り出すが、事項が繁雑なため文書が学生の手に直接渡るようにする方式の必要性が痛感されていた。伝達事項のみの広報物ではあまりに無味乾燥だというので、学生生活に関わる記事を盛り込み、教員と学生との交歓の場を提供する目的で、五月に創刊されたのが『新鐘」である。これは四十七年まで年二回発行され、その後年一回(五十五年は二回)となって今日に及んでいる。

四十年二月、総長直轄の総長室が部に準じる組織として新設され、従来の秘書室をその中の秘書課とするほか、校友課を総長室に移管して校友部を廃し、更に校史資料係と企画調査係をも置いた。寄附金業務を常時扱う部局は資金部、校友部、総長室校友課と変遷し、校友課は四十二年三月に廃止されることになるが、それまでの寄附実績(物品寄附を含む)は、多い年度が七千三百八十万円、少い年度が三百八十万円で、総額二億五千万円余、年平均にして千九百四十万円である。大浜総長は母校と校友との関係強化を図り、併せて母校への金銭的寄与を期待していたけれども、我が学苑で常設の寄附金専門機関を置いたのはこのように十三年間に過ぎず、寄附金募集のエネルギーは、節目を画する創立記念事業の際に集注されている。校史資料係は、学苑の歴史に関わる資料を収集する部局として三十六年一月図書館内に設けられていたもので、三十八年十二月に教務部所管となり名称も校史資料室と改められるとともに、一二六頁に述べた如く同年七月に大隈記念社会科学研究所が社会科学研究所と改組された際にその事業分野から削除

されていた大隈重信研究をも継承した。校史資料室はその後四十年二月、総長室直轄の校史資料係と旧称に復し、学苑の歴史編纂がその事業目的に追加されたのである。企画調査係は理事会の命を受けて経営管理に関する調査や新規計画の立案を行うもので、大学教育一般に関する調査を行ってきた教務部調査係はこれに伴い発展的解消を遂げた。なお、この四十年二月には、厚生課が庶務部から人事部へ移るとともに、第四巻一一六一頁に既述した『早稲田大学広報』の発行のほか学校役員の会議や公印の管理や文書を扱う文書課が、庶務部に新設された。

新制大学発足以来、学苑の規模は次第にマンモス化し、事務量も激増したため、各学部の事務所機構も整えられ、事務職員もそれに応じて増員された。しかし、大学という教育の場で最も重視されなければならない人的・精神的結合が薄れるという、免れ得ない欠陥をも随伴した。四十年の暮れ、第二学生会館の管理をめぐる騒動が勃発し、翌年一月には学生による全学ストライキに突入する非常事態を迎えたが、そうした事件を招いた一因が大学当局と学生との間の意思の疎通を欠く点にあると見た当局は、いささかでも事態を改善し、学生の父兄にも大学の実情を伝える目的で、三月二十日、タブロイド版の『早稲田』の刊行を総長室校友課の手で開始した。これは校友課が廃止された後は広報課に引き継がれ、四十八年十月『早稲田ウィークリー』と改称されて今日に至っている。

四十年の再編の結果、本部事務機構は教務部(教務課、外事課、学籍係)、学生部(学生生活課、奨学課)、就職部(就職課)、庶務部(庶務課、文書課)、人事部(人事課、厚生課)、経理部(経理課、出納課)、施設部(営繕課、建設課)、調度部(調度課、管財課)、科外講演部、総長室(秘書課、校友課、校史資料係、企画調査係)で成り、これらのほか、創立八十周年記念事業募金事務局と臨時建設局とが臨時に置かれていた。

右のうち、創立八十周年記念事業募金事務局は、四十二年三月十五日、業務が一段落したところで廃止された。このとき、校友課も廃止されたが、資金課と広報課が新設されたので、総長室は三課二係となった。資金課は、募金事務局が扱っていた業務のほか、秘書課担当の寄附関係業務を引き継ぐとともに、奨学基金募集や寄附受理など資金募集に関する業務を行い、広報課は、従来文書課が担当していた『早稲田大学広報』と校友課が扱っていた『早稲田』の発行ならびに『早稲田学報』の編集など、広報関係を担当する部局であった。そして、校友課に属していた業務のうち、校友および校友会との連絡に関する事項は庶務課に、地方学術講演会に関する事項は科外講演部に引き継がれた。次いで五月十五日、従来の事務主任の職名を、他大学の通例に倣って事務長と改めたほか、教務部の学籍係を学籍課に昇格させた。廃止された学校・学部等の学籍はこれまで学籍係が所管し、現存の学部・学校のそれは当該各学部・各学校の事務所が所管してきた。しかし、卒業生の増加に伴い各学部・各学校の事務処理量が膨らむ傾向にあったので、それを逐次教務部に移管できるよう、学籍課として充実させることを狙ったのが、今回の昇格であった。

創立八十周年記念事業関連の建物新築がすべて完了して臨時建設局が廃止された四十四年六月一日、総長室が四課に再編された。すなわち、広報課所管の『早稲田学報』編集業務を校友会の手に移し、『早稲田大学百年史』の本格的刊行に備えて校史資料係を付属機関の大学史編集所として総長室から独立させるとともに、企画調査係を企画調査課に格上げして、経営管理に関する調査や資料収集にとどまらず、新規計画の策定に必要な調査、資料収集、企画立案といった一層重要な役割を担わせることにした。本編第三章第一節に述べた如く、同年七月に大学問題研究会が、そして翌四十五年五月に大学問題研究資料室が発足すると、企画調査課はこれらの事務をも担当することになったほか、四十五年四月一日に本部事務組織から付属機関に分離した科外講演部の事務を扱った。尤も、学苑の基本的計画の策定や各部門間にまたがる諸問題の総合調整を行う体制作りのため、翌年十月八日、同課が企画調整部として総長室から独立したのを機に、科外講演に関する事務は学生生活課に移管されている。このとき、管掌事務が広範かつ多岐に亘っていた人事課を、職員人事や教職員給与や職員研修を扱う人事一課と、職員の人事・就業基準・給与制度および教員の給与制度や教職員組合との折衝や苦情処理を扱う人事二課とに二分して、業務の円滑化を図った。こうして本部事務組織は十部二十課に整備されたのである。なお、八十周年記念事業に関連したキャンパス整備の結果、法学部が使用していた正門右手の二号館が空いたので、その西側の政治経済学部共用校舎一号館(現三号館)で執務してきた本部各事務所がここに移転することとなり、引越は四十四年十月下旬に始まった。そして新たに本部となった二号館は翌四十五年九月一日、校舎・建物の号館表示改正により一号館と呼ばれることとなった。

その後十年余りに亘り本部事務組織そのものに変更はなく、創立百周年を迎えた昭和五十七年十月の時点では、第十五図に示した十部二十課の他に、本部事務組織の部に相当するものとして、創立百周年記念事業推進連絡本部事務局および募金事務局と、新校地開発事業室と、教務事務システム開発準備室とが臨時に置かれていた。

創立百周年を五年後に控えた五十二年四月一日、創立百周年記念事業準備室が総長室の所管として企画調整部内に設置された。いよいよ記念事業への取組みが本格化すると、五十四年十一月一日、創立百周年記念事業推進連絡本部を発足させ、準備室を推進連絡本部事務局と募金事務局(総務課および受入課)とに改組、一号館にそれぞれの事務所を開設した。記念事業による新設学部の候補地として評議員会が所沢市三ヶ島地区を決定すると、地権者との折衝や開発許可申請などを行う新キャンパス用地取得対策委員会が五十五年十二月五日に設置されたが、翌年五月二十九日、同委員会は新校地開発推進委員会に発展的解消を遂げ、その事務局として新校地開発事業室が六月一日より業務を開始した。創立百周年の翌年、推進連絡本部事務局と新校地開発事業室はその役割を一応終えたものとして廃止され、五十八年六月一日に創立百周年記念事業整備建設本部(整備局および建設局)が発足すると同時に、募金事務局は、期待通りに進捗しない募金業務を円滑かつ強力に進める目的で本部事務組織に組み込まれて常置部局となっている。

ところで、昭和四十年代に入ると、「大学の量的な拡大、すなわち学生、教職員数、財政、施設などの増大とそれに伴う業務量のいちじるしい増加」(企画調整係『大学経営の合理化』第一輯「はしがき」)が大きな問題となってきた。それの解決策の一つは事務組織の合理的編成であるが、もう一つは、この頃から急速に普及した電子式複写機その他事務機器の活用による単純作業の効率化、とりわけコンピュータを駆使した新しい管理技術の開発であろう。右に引用した昭和四十三年三月発行の企画調査係の刊行物(第二輯は四十四年六月刊)は、F.R.Rourke and G.E.Brooks, The Managerial Revolution in Higher Education(The Johns Hopkins University Press, 1966)の抄訳であるが、そうした管理技術の一端を紹介している。このような情勢にあって、コンピュータの利用、経営情報システム、財務・会計システム、職務権限、事務処理マニュアル、職員の動機づけを研究するために、職員を構成員とする事務システム研究会が四十三年六月二十三日に発足し、四十六年七月に『事務システム研究会報告』をまとめて解散した。その間、四十五年四月一日には電算化準備室が教務部内に設けられた。各箇所が単独で事務をコンピュータ化するのを避け、それを準備室が一括管理しようという狙いである。準備室は四十六年に『大学業務の機械化に関する報告書』をまとめたのち、新設の企画調整部に移った。この頃のコンピュータには日本語処理や操作性などに多くの難点があり、入学試験や科目登録や成績簿などに利用業務が制限されていた。

教務や財務部門でコンピュータ化の勢いが一気に加速するのは、五十年代に実用化が急進展した第四世代コンピュータの時代を迎えてからである。すなわち、五十六年十月十五日に発足した教務事務電算化委員会が翌年三月十九日に提出した中間答申の中で、学部等からの教務事務コンピュータ化の緊急かつ強い要請に応えるためには、その開発作業に当るプロジェクト・チームを早急に発足させるべきだと提案したのを承けて、理事会直轄の教務事務システム開発準備室が五十七年四月十五日に誕生した。翌五十八年三月十五日、事務全般の合理化を目的に事務機械化推進本部が設置されたのに続いて、準備室は七月十五日に事務システム開発室へと改組されている。

昭和四十年代以降、大学職員のあり方をめぐる議論がにわかに活発になった。そのきっかけは、続発する学生紛争の結果大学のあり方がさまざまな角度から検討されて、職員の果すべき役割も俎上に上ったことである。

従来、幹部職員を含む大学役員や教員と一般職員とは上命下従の関係にあり、職員の間でさえ、命じられたことだけを忠実に実行すればよいとの意識が支配的であった。しかし、大学の規模拡大に伴ってこのような意識に疑問が投じられ、四十四年七月に発足した大学問題研究会の第二研究部会は職員の役割について次のように指摘している。

職員は、ただ単なる大学の使用人でなく、大学の構成員として研究・教育の目的をもつ組織体において、教育と研究活動の事務的・技術的側面を担当するものである。近時大学の規模が急激に拡大化し、事務の内容も複雑にして多種多様になり、大学の機能を有効に遂行するための事務活動が益々重要となってきた。職員は大学の制度・機能に精通することは勿論、教育・研究について十分の理解がなければならないとともに、事務の執行について必要な知識と経験を有する専門家として、大学の機能を果たす上において必要不可欠の存在であることを認識しなければならない。

(『早稲田大学大学問題研究会第二研究部会報告』 七七頁)

四十四年の秋、『早稲田学報』の編集担当者は幹部職員四人を招いて座談会を催している。これは四十年代半ばにおける職員による職員論を窺う手掛かりとなる。総長室室長の浜田健三(昭九政)は、「昔は事務に属することであっても、むずかしいことは先生がやる。事務職員は、ただ言われたことを計算したり、清書したり、それで足りていた時代が相当長い間続いていたんじゃないかと思う。そのために職員が十分育たなかったという点もあるんですね。ところが、現在のこういう発達した社会になりますと、とてもそんなことじゃ追っつくものじゃない」と、職員のあり方について教員側も職員側も意識改革が必要であることを論じるとともに職員養成の重要性を説くと、第一文学部事務長で主事会会長の上村正義(昭一一文)も、「早稲田は昔からでしょうけれど、職員の出張ということはあまり好まない。ほかの大学は年間の予算があって、どんどん職員を派遣して、いいものを吸収し、咀嚼させてよいものはとり入れる。……海外研修ですか、これなんかも……職員の方にやはり出していただいて、新しい海外の空気に触れる機会を与えてほしいと思います」と、職員の資質向上の機会付与を要望した(『早稲田学報』昭和四十四年十二月発行 第七九七号 三二頁)。因に大学問題研究会第二研究部会も、職員の能力を開発するため学苑独自の研修制度を確立すると同時に、内外における研修を受けさせよと提言している。職員の海外研修は、一一九頁で述べたようにハワイ大学の東西文化センターへ派遣させる形で既に昭和四十年に始まっていたが、費用を早稲田大学が全額負担しての職員海外研修制度は、この座談会から二年近く後の四十六年に実現する。

教員と職員は車の両輪とよく言われる。庶務部長の国分保(昭九文)は、「先生方はそれぞれの研究テーマをお持ちで、それにむかって進んでおられる。そうすると、本来の法人業務というようなものについては、一般論でいえば、どちらかというと不向きなお立場におられるんじゃないか。とするならば、その法人事務についてももっと明るい、しかもコンスタントにそれをやっている職員層のなかから、法人に関するもっと責任のある地位というものが与えられなければならないのではないかという意見はございますね」と責任分担論を説き、経理部長で理事の渡部辰巳(昭一三政)も、「われわれ一般職員として、先生方には教育と研究に専念していただきたい。学校における事務的なものは、すべてわれわれ職員にお任せ願いたいということです。そのためには、われわれもさらに勉強しなければいかんと思いますけれども」と同調している(同誌 同号 三二頁)。大学の規模が拡大し、事務が複雑化するのに伴い、従前のような教員中心の管理運営では立ち行かなくなっている点は、第二研究部会も指摘するところであった。なお、上村は理事になっている職員が一人にすぎないことを大学組織の問題点として指摘しているが、職員の間から理事に選任される人数が二人に拡大されるのは平成二年三月のことである。

第二研究部会はコンピュータ化により事務の簡素化と効率化を図れと提案した。職員側は事務機械化をどう考えていたであろうか。上村が、コンピュータ導入により「機械化されても、どうしても人手を要する問題が多すぎるんですね。だから、いくら教育的にそれを配慮してみても、機械だけの問題では限界のあることで、やはり人手が必要だということになると思います」と言えば、浜田も、「基本的には、大学の手作業的な事務はあげて機械に依存すべきである。ただし、職員はもっと対人関係的な、人間でなければできないという、対人的な仕事のほうに重点を置くように再編成されるべきじゃないか。……事務職員というのは、これからはやはり対学生の仕事が主であって、それからまた対先生の仕事もあるでしょう。そういう対人的な仕事で、これは機械ではどうにもできないような仕事に重点が置かれなければならないと思います」と、人的側面の重要性を強調している(同誌 同号 三〇頁)。

大学事務の職種は多様多岐に亘っている。第二研究部会は、技術職員、司書職員、学芸職員などの専門家育成を重視する一方、適正な人事異動を通じて人心の一新を図るだけでなく事務改善を推進せよと提言した。右の座談会ではこれらの件は話題に上らなかったけれども、四十五年から翌年にかけて『早稲田学報』が中堅職員の意見を連載している。その中から幾つか取り上げよう。文書課主事補の中山敦夫(昭三二法研)は、「一般事務系においても、情報管理技術の発達と相俟って、財務管理、労務管理、組織・文書管理その他の事務管理の面でスペシャリスト化する方向を辿っている」が、学生の修学上の悩みやカリキュラムの編成についても的確な助言ができるような専門家的能力を養うことが「教学系職員に課せられた重要な課題」であると指摘している(同誌 昭和四十六年三月発行 第八〇九号 五四頁)。また、社会科学研究所主事補の川上晃(昭二五専政)は、「大学の事務組織は本部を頂点としてたて割りとなっていて、仕事を横の関係で眺めるということがむずかしい状態になっています。……職員は一つの職場にとどまることが一般的に長すぎるように思います。これらのため職員は大学の全体的な立場に立って仕事を判断するための経験をつむ機会が少なく、その能力を十分養うことができないでいるのではないでしょうか」と現状を分析した(同誌 昭和四十五年十二月発行 第八〇七号 六八頁)。政治経済学部主事補の小峰寛(昭三二・一文)は、これからも事務組織の改革は続けられるであろうが、「もっと力を注がなければならない、いくつかの施策があると思われます。それは、スタッフの養成であり、また、人事の交流を活発にして、停滞した空気を打ち破り、職員全体の意欲を向上させることです。特に若年層、中堅層の職員が、積極的に新しい改革への取りくみに参加する意気ごみを盛りあげることが肝要です。そのためには、日ごろから、広い視野に立ち、教養を高める努力がなされねばなりません。従来の補助としての事務から、考える事務へと大きな脱皮が必要であると思います」と述べ、「すべての職員が、明日の大学の姿を、それぞれに考えながら、それぞれの仕事の内容・方法を総点検することを心がけてほしい」と呼びかけている(同誌 昭和四十六年十二月発行 第八一七号 五四頁)。

確かに昭和四十年代は大学職員にとっても大きな転換期であった。実際、七五三頁に記した事務システム研究会を嚆矢として、職員はさまざまなワーキング・グループに参加することにより自己啓発に努めるとともに、自らの役割について積極的に発言するようになっていくのである。