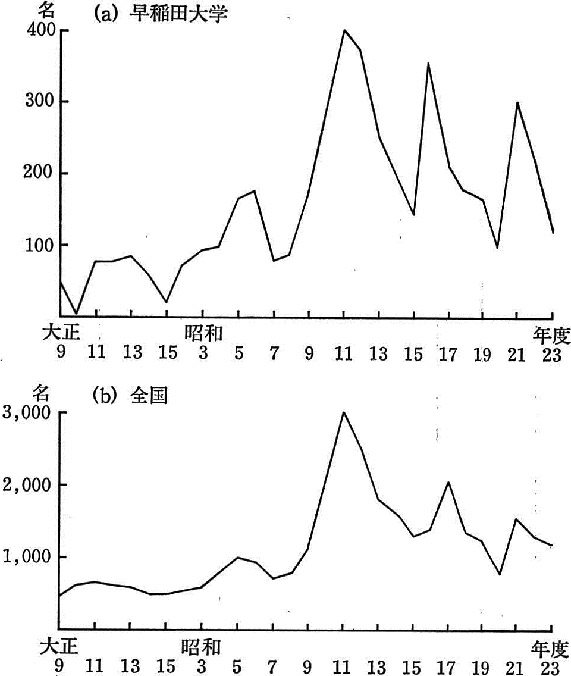

大学令の時代にはどれだけの外国人が学苑に学んだであろうか。六二四―六二五頁に掲げた第五十五表は、『日本帝国文部省年報』(大正九―昭和七年度)、『大日本帝国文部省年報』(昭和八―十二年度)、『文部省年報』(昭和十三―二十三年度)(以下これらを一括して『文部省年報』と略記)により、大正九年度から昭和二十三年度までの早稲田大学における「外国人」学生・生徒数を表示したものである。ここに見られる留学生数の変動は、学苑特有のものであったろうか。第五十六表には、学苑の大学院・学部・高等学院・専門部・高等師範部・専門学校に対応する日本の諸学校(学苑を含む)に学んだ留学生数を、官立、公立、私立学校別に示してある。そして六二八頁の第五図は、比較のため右二表の合計欄の数値を図示したものであるが、学苑の趨勢と全国的趨勢とには大差なかったことが分る。『文部省年報』には、理由は不明だが昭和十六年度の私立大学と、植民地独立後の二十一年度以降とには、朝鮮および台湾のいわゆる「外地」学生が含まれており、注意が必要であるが、趨勢として次の四点が指摘できる。(一)大正期に留学生は漸減した。(二)昭和に入ると増加に転じ、昭和五年度に小さなピークに達したものの、七年度には激減した。(三)しかし八年度から増加し、十一年度にはこの期間の最高に達した。(四)翌十二年度から減少し、十七年度に一時増加を見せたものの、二十年度まで減少が続いた。

第五十五表 早稲田大学の留日学生・生徒数(大正9―昭和23年度)

(4)『文部省年報』大正9―昭和23年度より作成。

『文部省年報』記載の留学生は、殆どが中華民国および満州国(昭和七年度以降)の出身者である。第四節に後述する如く、昭和六年の満州事変以降インド、ビルマ、タイ等アジア諸国からの留学生とアメリカからの二世とが増え、学苑の全留学生(聴講生を含む)中に占める比率が九―十二年度の一〇パーセント台から十三―十九年度には二〇ないし四〇パーセントに伸びたものの、中華民国および満州国からの留学生の方が圧倒的に多い。留日学生数が日本の留学生教育政策の展開により大きく変動するのは勿論であるが、更に中華民国における教育制度の推移や政治状況、日本の対外政策の展開、アメリカの日系人対策によっても大きな影響を受けたであろう。

大正末期までの減少・停滞は明治末年から継続した動きである。明治四十四年の中国の辛亥革命とそれに続く政治的混乱、大正四年の日本の対華二十一箇条要求を頂点とする排日運動の展開等が、その原因であった。昭和二年、国民党の北伐が開始されると、時の田中義一内閣は居留民保護を口実に山東省に出兵(第一次山東出兵)、翌三年にも出兵し(第二次山東出兵)、北伐軍と直接砲火を交える済南事件を起した。留日学生はこれに反発し、帰国して反日運動に走った。三神良三(昭八政)は当時を回顧して次のように述べている。

私が高等学院に入ったばかりの頃、済南事変がおきて、鶴巻町辺の下宿にいた中国の留学生が、大挙して帰国して行ったのをおぼえている。しかも、彼等の帰るべきか、留まって勉学をつづけるべきかの打合会が、毎晩、私の友人の部屋の隣室で行われていたので、私の印象には、その時の彼等の若々しい力強い声が未だにはっきりとのこっている。そして、この済南事変を契機に、それまで多数いた中国の留学生が、数少なくなってしまった。

(「鶴巻町界隈」『早稲田学報』昭和三十三年四月発行第六七九号 一九頁)

中華民国では、一九二八年(昭和三)六月、北京占領を以て北伐も終息、中国「統一」が完成し、政治的小康状態がもたらされた。また、その前月に戊辰学制が定められ、教育制度が順次整備されていった。一方、日本の対中国政策も、昭和四年五月に山東派遣軍の撤兵、六月に国民政府の承認、七月には浜口雄幸内閣の外相となった幣原喜重郎の協調外交の展開などが見られ、両国間の緊張は幾分和らいだので、それを反映して、留学生数は増加に転じた。

昭和六―七年度の大幅減は、六年九月十八日の柳条湖事件に始まる満州事変、翌年一月二十八日の第一次上海事件の影響である。これらの事件は留日学生に大きな衝撃を与え、東北四省の留日学生は祖国に引き揚げて抗日運動を展開した。九年度から十一年度にかけての激増は、「抗日救国」のために日本を理解しようとの狙いから中国人の日本研究熱が高まったこと、対日為替相場が好転したことが原因と言われている。為替相場は、昭和六年二月には中国銀百元に対し四十二円と、昭和元年以来最高の円高となっていたが、翌年から次第に銀価が上昇し、八年以降銀高円安となり、十年五月には百元百四十六円となった(さねとうけいしゅう『中国人日本留学史』増補版一二九―一三二頁)。昭和十二―十五年度の激減は、十二年七月七日の蘆溝橋事件を発端とする日中全面戦争への突入の結果である。十五年七月には政府は武力行使を含む南進政策を決定し、九月に日本軍は北部仏印に進駐している。

昭和二十年度に私立大学の留学生が激減したのは、十九年十二月二十九日の「留日学生教育非常措置要綱」により、地方の官立学校へ出身地別に分散集合させられたからであるが、官立学校の留学生数がさほど増加していないのは、この時多くが学校を離れたからであろう。また二十一年度の急増は、植民地であった台湾および朝鮮が独立したため、それらの地からの留学生が計上されたからで、いわば「見せかけ」の増加である。

次に、大学(大学院を含む)、高等学校(大学予科を含む)、専門学校別の留日学生数の比率を見よう。大正九―十二年度には留学生の多くは高等学校に在学し、全体の半数近くを占めた。「大学令」に基づき私立大学が認可されたのは大正九年度以降であったから、九年度は私立大学数も少く、しかも学生は第一学年のみだったので、大学在籍の留学生の比率が低かったのである。その後、私立大学の増加や、進級により学生が全学年に在籍するに従い、十三年度以降は大学在籍者が半数前後を占めるに至った。専門学校は昭和二年度以降戦争末期まで一貫して高等学校よりも多い留学生を引き受け、十一、十七―十八年度には最大多数を吸収している。学苑の傾向は全国的趨勢とかなり異り、大学院・学部が最大多数を吸収したのは大正十五年度、昭和七―九年度、十七―二十年度のみで、これ以外の年度については、「専門学校令」に依拠する専門部・高等師範部・専門学校、とりわけ、戦後の専門学校――ほぼ全員が、それ以前には『文部省年報』に計上されることのなかった旧植民地出身の留学生である――を別にすれば、専門部に圧倒的に多かった。

私立大学の大学院に学生が入学するのは、第一回学部卒業生が誕生した大正十二年の四月以降であり、留学生が在籍するのは大正十三年度からである。その後徐々に増加し、昭和六年度には官立大学の大学院・研究科の留学生数を上回っているのは、私立大学の大学院・研究科が社会的に認知されてきたことの反映であろう。ピークの十一年度には二二二名を数え、翌十二年度には官立大学大学院の留学生数より少くなるものの一四一名もの在籍者がいた。しかし、十三年度以降激減して二十三年度まで僅かしか在籍していない。学苑の大学院学生の内訳は八一二頁の第六十六表に示すが、昭和十一年度には一〇五名と、期間内の最高に達している。第五十六表の全国の大学院・研究科と対比すると、昭和五―十二年度には二〇ないし四〇パーセントを受け入れただけでなく、私立大学中では学苑在籍者が一貫して半数前後を占めていて、学苑大学院の果した重要な役割が窺われる。

学部在籍留学生数は、大正期を通じ徐々に増加したが、昭和二―三年度に減少、五年度に激増した以外は、九年度まで三〇〇名前後で安定ののち、十―十一年度に激増し、十二年度に至ってピークに達したものの、翌十三年度から減少に転じ、十五年度以降五〇〇名から八〇〇名の間を上下し、二十三年度に至った。この間、私立大学では昭和二年度に僅かな減少が認められるのみで、五年度の小さなピークまで徐々に増加し、六年度以降は十八年度まで全体の推移と並行する動きを示して、十二年度にはピークに達している。更に十八年度以降にも二十、二十三年度の激減を別にすれば、二〇〇名台を維持している。これに対し官立大学では、昭和四年度まで全体の動向と歩調を揃え、その後は、二十三年度に減少するまで、十五―十六年度を別として殆ど増加の一途を辿ったのであるが、官立大学の「外国人」学生数の変動は、増加率・減少率とも緩やかで、昭和十年度以降私立大学で見られたような激増・激減は見られない。官立大学では、山東出兵や済南事件により留日学生数が減少したものの、満州事変、第一次上海事件、日中戦争などの影響による学生数の減少は少かったが、私立大学はそれらの影響をまともに受けて、「外国人」学生数の増減幅が大きかった。この間、昭和四年度から十七年度にかけては、私立大学の留学生数の方が官立大学よりも多く、この期の留日学生教育に果した私立大学の役割の大きさが窺える。中でも、学苑の学部在籍留学生が全大学中に占める比率は、六―九年度に一〇パーセント、戦争後期には一〇パーセント台後半を維持し、全私立大学中に占める比率は、六―九年度には二〇パーセントに近く、十七年度に至っては三〇パーセントを超えたのであり、学苑は留日学生教育に常に大きな比重を占めたと言えよう。なお、大学院・学部では政治経済学部、専門部では政治経済科が多数で、文科系に多く学んだのは、学苑のみならず、留日学生全体の特徴として指摘できる。

他方、高等学校および大学予科に学ぶ留学生は、一貫して官立学校に多く、私立には昭和十―十三年度に比較的多数が在籍したものの、学苑の高等学院に在籍した者は僅少にとどまった。また、専門学校では留日学生は私立の方が圧倒的に多かったが、これは単に両者の学校数の多寡を反映しているのに過ぎない。

大正後半期、中国国内で昻揚した反日・排日運動に鑑み、日本の対中国政策は教育・文化面における感情の融和を図ることに力点を置く必要が生れた。また、欧米諸国が中国の教育・文化界に盛んに接近を試み、特にアメリカへの留学が急速に増加した。こうした事態への政府の対応が、大正十年に執られた「専門学校令」に基づく学校への入学規制緩和策であり、十二年から展開した「対支文化事業」であった。

学苑では、十年四月、学歴水準の異る外国人および「外地」出身者の入学資格を独自に緩和する特科生制度を発足させ、留日学生の受入拡大に積極的な姿勢を見せたが、第三巻五〇頁に述べた如く、その翌五月九日に文部省は通牒「中学校卒業程度ヲ以テ入学資格トスル学校ニ於ケル外国人及植民地人学生ニ対スル入学取扱方」(発専六十六号)を発し、従来、外国人で「専門学校令」の規定による入学資格を持たない者に対し、別科生、選科生、あるいは学苑のように特科生という形でしか入学を認めていなかったのを、各学校で実施する「入学資格ニ相当スル試験」に合格した者を正科生として入学させてもよいと通知した。右通牒を承けて、五月十九日、学苑理事会は「殖民地及外国学生ヲ正科生同様取扱フ件ハ、文部省ノ通牒ニ基キ、本年入学シタルモノヨリ之ヲ適用セシムル事」と決議した。しかし通牒の効力発生時期が問題となり、七月十四日、文部次官に問い合せたところ、大正十年四月入学の留学生に遡っての適用はできないとの回答を得たので、十二月一日の理事会は、「来年度外国学生(朝鮮、台湾ヲ含ム)専門部本科生志望者ニ対スル入学ノ際ハ、国語、英語ノ二科目ノ考査ヲ行フ事」と決議した。それにも拘らず、大正十一年度の専門部在籍留日学生は別科生六九名、研究科一名で、本科生は皆無であり、本科に留日学生が在籍するようになるのは昭和二年度からである。なお、大正十年四月入学の留学生に遡って正科生入学の取扱いはできないとのことであったが、正科生としての身分を求める声が全国的に多かったと見え、十一年一月二十五日付発専十二号で、通牒発専六十六号発布以前の卒業生についても、「入学ノ際、其ノ入学資格ニ相当スル試験ヲ行ヒテ入学ヲ許可セラレ、授業、進級、修業年限、卒業試験等、正科生同様ノ取扱ヲ為シタル者ニ対シテハ学校長ノ認定ニ依リ、特ニ試験ヲ行フヲ要セスシテ正科生トシテ卒業証書ヲ授与シ差支無キコトニ省議決定」したと通知している。このことは、別科生や選科生に対して、以前から正科生同様の入学試験や授業を実施している学校が多数あったのを示しているのであり、前述の、学苑の通牒効力時期の問合せも、このような状況を背景として初めて理解できよう。

他方、「対支文化事業」は、大正十二年三月三十日制定・公布の「対支文化事業特別会計法」に基づき実施されたもので、中国が支払った義和団事件賠償金、山東・青島関係の鉄道・鉱山・公有財産などの補償金を運用資金とし、中国人留学生に対する学資補給とその教育、中国および日本国内における学術研究、日中両国間における人物交流など、当時の殆どすべての中国関係の文化事業を包含するものであり、これら諸事業の遂行を通じて、将来の日中両国の平和的善隣関係を確立することを目的としていた(阿部洋「『対支文化事業』の成立過程」『日本の教育史学』昭和五十三年九月発行第二一集三八頁)。右のうち学資補給は十二年末に日中間で合意を見、中華民国は翌年十月に「日本対華文化事業補助留学生学費弁法」を発布、学費補給月額七十円で一律平等に支給すること、学資補給定員三二〇名、補給学生は各省に割り当てること、大学および専門学校に現在在学している者を対象として選抜すること、官費生・自費生を問わず選抜対象とすることなどを定めた。この「弁法」に基づき実施された調査によると、九月末日現在、学苑には第一高等学院に一名(自費生)、政治経済学部に七名(自費生六・官費生一)、文学部一名(自費生)、理工学部二名(自費生一・官費生一)、専門部政治経済科六二名(自費生)、法律科八名(自費生)、商科四名(自費生)の計八五名が在籍していたが、その中から選抜された者に対して、十二月に十月分からの学資が支給されることになった。学苑で大正十三年度に学資の補給を受けたのは、大学院一名、理工学部一名、政治経済学部二名、専門部政治経済科六名、同法律科四名の計一四名で、学苑の全中国人留学生の一六パーセント強に相当した。この「対支文化事業」は、昭和十七年十一月に戦時下不急の事業として廃止されるまで続けられた。

さて、柳条湖事件は中国人留学生に大きな衝撃を与え、昭和六年九月に在京各学校の留日学生同窓会により中華留日学生会が組織され、翌月には「都下三十一校ノ参加ヲ見、有力ナル団体」となったが、執行委員一九名、監督委員七名中には、学苑生の朱大璋(法二年)も加わっていた(「自昭和六年九月至同六年十月満州事変による留日中華民国学生の動静関係雑件」一『外務省文書』S四二九)。中華留日学生会は帰国運動を展開したが、それは「多分ノ排日的色彩ヲ帯ビ来リ、種々ノ宣伝文、画報ヲ発行シ、帰国熱ト排日気勢ヲ煽リ、又公使館、駐日監督処ニ向ツテ帰国旅費ヲ請求シ、帰国団ヲ組織シ、帰国スル等喧騒ヲ極メ」る(同前)状況であった。十月六日には早大同窓会が大隈講堂で開かれ、約八〇名の出席の下、「中華学生会ニ出席スベキ代表ヲ秦元邦〔政二年〕、陳碧生〔政三年〕、朱大璋トス」、「今後右代表ヲ信頼シ、中華学生会ト同一行動ヲトルコト」、「此ノ際、団体的帰国ハ不利ナルニ付、之ヲ学生会ニ通告スルコト」(同前)を決議した。このように昻揚した帰国運動も十月下旬には一応終息したが、翌年一月の上海事件により帰国運動が再開した。六年九月、日本に学ぶ中国人留学生は二、二四三名を数えたが、満州事変・上海事件の勃発により、外務省届出の「報告ニ依ル帰国者」は九二一名、「報告以外帰国ノ疑アル者」は五八〇名と、帰国者合計は一、五〇一名に上り、翌年二月末現在の残留者は七四二名で、帰国者は全体の六七パーセントに達した(「自昭和七年二月至同七年七月満州事変による留日中華民国学生の動静関係雑件」三『外務省文書』S四三〇)。満州事変後の学苑留日学生の動静や学校当局の対応は、「家郷ヨリノ送金杜絶ニ依リ引揚ゲノ止ムナキニ至レル者相踵ギ、同〔六年〕十一月マデ凡ソ百名ニ垂ントスル帰国者ヲ出シ、無届欠席者三十数名ニ及ンダ。今年一月上海事件突発ニ依リ、更ニ多少ノ動揺ヲ来シ、幾多ノ帰国者ヲ出シタガ、時恰モ学年試験ニ差懸リタルヲ以テ、之ガ準備ニ忙殺サレタ。尚同校留学生ハ事変ニ際シ思想的殊ニ政治的策動ヲナシタル者ガナカツタ。之等留学生ノ動揺ニ対シ同大学ハ深ク其ノ動静ニ留意シ、種々勉学ヲ懇諭スル所ガアツタノミナラズ、身辺ノ不安ヲ訴フモノニ対シテハ懇切ニ其レガ杞憂ニ過ギザルヲ訓示シ、我国民性ノ長所ヲ説明シ、以テ其ノ慰撫ニ努メタ」(同前)と報告されている。「思想的殊ニ政治的策動ヲナシタル者ガナカツタ」という部分は、早大同窓会の動きや中華留日学生会における学苑生の活動などから見て事実と相違しているが、これが学苑当局の配慮によるものか否かは明らかでない。

こうした留日学生や中華民国民衆の抗議行動は我が国の為政者の顧慮するところとならず、昭和七年三月には満州国が建国された。当時在日の東三省出身の中華民国留学生が機械的に満州国留学生として扱われたか否かは不明だが、昭和六年五月に五七二名を数えた東三省出身中国人留学生が、翌七年六月には三一一名に激減した(『留日中華学生名簿』昭和六年発行第五版、昭和七年発行第六版)のを見ても、満州事変の与えた影響の大きさが窺えよう。

学苑が満州国建国に積極的な関心を示したのは、昭和十年十月七日から約一ヵ月間朝鮮・満州・中国北部を視察し、その帰国報告会で述べた総長田中穂積の次の言によく現れている。

早稲田学園に於ては明治三十年代大隈老侯及高田先生などの主張に依りまして、他の学園に率先して当時清国の留学生を迎へ、極東に於て文化の先達としてこれが指導啓発に従事しなければならぬと云ふので、特に清国留学生部なるものを設け、予備教育を施して各学部に編入したのでありまして、当時清国の人材養成の為めには随分努力致したのであります。其後極東の形勢が変りまして、排日侮日と云ふやうな形勢になりました為めに、留学生も著しく減つてしまつたのでありますが、四年前満州奉天の側の柳条溝の事変を契機として満州国が建設されるやうになりまして、老侯の遺業を継いで居ります早稲田学園としては、何といふても新に出来た帝国の健実な発展の為めには人材が一番必要であるに相違ないから、此方面に努力をしなければならない義務があると考へまして、青柳教授を満州の建設当初〔昭和七年〕視察に彼の地に送つたのであります。

(「鮮満北支を視て」『早稲田学報』昭和十年十一月発行第四八九号 二頁)

すなわち、満州国建設に必要な人材の養成は学苑の責務であるとされている。満州国建設に有為の人材の養成は、当時我が国の高等教育機関への一般的要請で、早稲田大学にのみ求められたわけではなかったが、それを学苑の責務と強調するところに学苑の特徴とも見るべき姿勢が窺えるのである。大隈重信の唱える「東西文明の調和」を標榜し、明治末期の清国人留学生教育に主導的役割を果した学苑としては、満州国建設の人材養成にも主導的役割を果そうとしたに違いない。尤も、学苑は満州国留日学生教育について何ら新制度を設けることはなかった。

ところで、中華民国は民国元年(大正元)に学制(壬子学制)を公布し、近代的教育体制の構築に向って歩み始め、民国十一年(大正十一)には「学校系統改革令」(壬戌学制)を公布、六・三・三制が成立した。そして民国十七年(昭和三)、新学制(戊辰学制)を定め、中学校教育を修学年限各三年の初級中学(十二歳入学)と高級中学(十八歳卒業)との二階梯とし、高級中学の上に四―五年の大学・学院(日本の単科大学に相当)を置いた。更に翌年二月、海外留学の資格を高級中学卒業とした。

留日学生はその前年すなわち昭和三年から増加に転じたが、中華民国の学制改革を契機として大学入学資格が新たな問題として浮かび上ってきた。中華民国の学制と日本の学制とをいかに関連させるかという問題である。中華民国駐日学生監督姜琦からの早稲田大学総長宛昭和四年二月八日および三月十五日の書簡は、この問題点をよく示している。二月八日の書簡には、「中華民国では高級中学卒業者は直接大学本科に入学できる。従って、高級中学と日本の高等学校や大学予科とは同等である。留学生は高級中学卒業者に限るようにしたが、日本語の理解力が未熟であるため、日本の大学本科に直接入学できない。そこで、今後は、高級中学卒業者は二年制の高等学院では第一学年に、三年制の高等学院では第二学年に入学することを御許可いただき、大学入学の準備をさせたい」とあり、三月十五日の書簡は、「中華民国の学生は高等学院修了者か中華民国国内の大学本科卒業資格を有する者でなければ学部の入学試験を受けられないという新たな入学基準を早稲田大学は設けたが、従来、中華民国の大学予科卒業生で日本の大学を受験し入学した者も少くない。どういう理由で受験できなくなったのか」と学苑に抗議している。この二通の書簡から判断して、中国側では、民国十七年の戊辰学制制定により近代的教育制度が完成し、日中間には高等教育に大きな差異はないとの信念を懐くに至ったが、早稲田大学側では、従来の中国教育観を改めることなく、高等教育に依然として段階差を設けていたものと察せられる。こうした両者間の見解のギャップは是正されることなく、学苑では昭和九年まで入学資格をめぐる問題が次の如く繰り返されている。

昭和六年三月二十七日、またも中華民国駐日留学生監督から中華民国大学予科卒業者の受験資格について問合せがあった。学苑ではこれに先んじて、教授青柳篤恒に命じ、中華民国の留日学生の入学資格につき独自に調査を行い、この問題に取り組んだが、同年二月二十四日、青柳は、北平・天津・上海・南京・武漢・広東・杭州の国立・私立大学三十一校につき、その本科・予科卒業生が早稲田大学に入学する場合の取扱いを「早稲田大学及中華民国各大学聯絡私案」として提案した。例えば、北平の国立北平大学法学院本科卒業生は「日語日文及関係学科一科目(英独仏書の内)試験の上、政経学部及法学部各第一年へ」の入学を、予科卒業生は「日語日文試験の上、専門部及高等学院各第一年へ」の入学を認めるとの内容であった。このような準備に基づき、学苑は四月六日「外国留学生入学ニ関スル内規」を定め、大学にあっては外国の本科卒業者(第一条)または本科第二学年修了者(第二条)、高等学院にあっては外国の修業年限二年以上の大学予科修了者または高級中学卒業者(第三条)に対し、銓衡または試験の上、入学を認めることとし、この内規は昭和七年度から施行するが、「差支ナキ部分ニ限リ本年度ヨリ実行」するとされた。これは、学苑における最初の外国人留学生学部・学院入学規程で、中華民国の留学生のみでなく、外国人留学生一般を対象とした。尤も、第一条および第三条の規定は、青柳私案の基準と一致し、これを基礎に右内規が作られたものと推定される。ただし、この内規は、外国の大学予科や高級中学を学苑の学部に直接連絡させるという内容ではなく、中国側が望んでいた形での制定ではなかった。

学苑は昭和九年三月三十日に「中華民国留学生入学ニ関スル内規」を定め、四月から実施した。先の「外国留学生入学ニ関スル内規」は外国人一般を対象としたが、今回は中華民国留学生に限定したものであり、大学院では、中華民国大学(民国大学)本科卒業後一年以上専攻学科を継続研究し、成績優良者を試験の上入学を認める(第一条)、学部では、民国大学本科卒業者を銓衡の上(第二条)、また民国大学本科第三学年以上修了者を試験の上(第三条)、第一学年に入学を認める、民国大学本科第一学年以上の修了者、もしくは修業年限二年以上の大学予科修了者は、銓衡の上第一高等学院の第二学年または第一学年、第二高等学院の第一学年に入学を認める(第四条)という内容である。第一条の大学院入学規定は「外国留学生入学ニ関スル内規」には見られなかった条項で、学苑を含め各大学の大学院に学ぶ留日学生が増加傾向にあったのを背景として、新たに加えられたのであろう。学部への入学は、「本科第二学年以上」から「本科第三学年以上」と変っている。高等学院へは高級中学卒業者の入学が認められず、「本科第一学年以上修業者」とされて、いずれにあっても条件が高められた。昭和九年の内規は、全体として六年のものよりも規定が細かくなり、本国で一層高度な教育を受けた者しか入学を認めないというように方針が変更されたと言えるが、中華民国留日学生の急増に伴う質的低下の防止がその狙いであったろう。

学苑に学んだ中華民国留学生で昭和三年度以降十二年度までの卒業生の出身学校は、中華民国の中学(高級中学)・専門学校・大学、日本の大学予科・学苑専門部・同高等学院であった。中華民国中学卒業者は昭和三年度から五年度までなのに対して、中華民国大学卒業者は四年度から確認でき、四、五年度各一名、六年度二名、七年度三名、八年度七名と六年度から増加している(興亜院『日本留学中華民国人名調』昭和十五年十月)。昭和六年度の卒業生は四年度の入学であり、姜琦の三月十五日付書簡に記されていたように、この年から学苑の学部入学基準が中華民国大学卒業生となったのであるから、七年および九年の学苑の留学生入学に関する内規は、四年度以降の実態を再確認したものと考えられよう。

留学生の学苑入学資格問題は如上の如く展開したが、彼らの就学環境は必ずしも快適なものではなかった。既述の如く昭和十、十一年は留日学生の激増期であり、留学生の革命運動への参加や反日排日運動への傾斜が顕著になったので、外国人学生は日本政府の取締りの重要対象となった。十一年四月六日「外国人学生生徒取締ニ関スル件」、十二年七月八日「中華民国並満州国人留学生に対する在学証明書に関する件」、五月二十四日「留学生施設及団体に関する件」と、留学生取締りに関する通牒が集中して発せられ、官憲当局は、「近時、外国人学生生徒ノ増加ニ伴ヒ、一般ニ素質ノ低下ヲ来シ、往々思想上風紀上兎角ノ問題ヲ惹起スル者有ルノミナラズ、其ノ帰国後ノ情況ニ徴スルモ、我国外国人教育ノ成果ヲ疑ハシムル事例有之」との認識から、その対応として「教育ノ徹底ヲ図ルハ勿論、其ノ校外生活ノ指導誘掖ニモ留意」せよとしている。当時の外国人教育の目的は親日家の養成にあり、「素質ノ低下」「思想上風紀上兎角ノ問題」はすなわち留学生の反日・排日的行動をも意味したから、「教育ノ徹底ヲ図ル」方法として、日本および日本文化に対する理解を深めさせることが構想されてくるのは自然の成行きであった。

学苑では、昭和十一年、政治経済学部がその年度の入学試験から従来の英語の試験を止めて国語国文の理解力を試験するとともに、外国学生特殊研究クラスを新設し、日本文化の教育の徹底を図っているが、これは単なる時局迎合とのみ見るべきではなく、「留日学生の質の低下」が社会的に問題視されているのを意識した上で、日本文化の教育を通して親日家の養成を図ろうとの意図から出たものであった。カリキュラムには十一年度から必修科目として「外国学生特殊研究」(週二時間、担当青柳篤恒)が設けられ、十七年度に「国語特殊研究」、十九年度に「特別研究(留日学生)」と名称が改められたが、敗戦により二十年十月から姿を消した。また大学院における外国人教育の重点も国語教育や日本文化の理解に移っていき、十一年五月十五日の理事会で初めて定められた「大学院学生ニ関スル内規」(全五条)には、「外国留学生ハ国語ニ熟達シ、学力優秀ナリト認メタルモノニアラサレハ、一箇年間当該学部ノ聴講生トシテ一定ノ学科ヲ修メシムルコト」と明記された。この内規は十二年四月から実施と定められたが、それに先立ち十二年三月十五日の理事会は、学則第九章大学院規定第三条第二項に「外国留学生ハ別ニ国語考査ヲ経テ其合格者ニ限リ当該学部教授会ノ検定ニ附スルモノトス」と定めて、同じく四月から実施に移した。

他方、満州国は、増加する留学生の風紀問題、思想問題などの取締りのため留日学生組織の再編・強化を痛感し、昭和十年六月に満州国留日学生会を組織、満州国留日学生会館を設立した。満州国留日学生会は留日満州国学生全員およびその関係者により組織され、事務所を会館内に置き、会長および副会長は満州国留日大使が任命し、留日学生の在籍校ごとに分会を組織して学校教職員中より分会長を委嘱するとした(謝廷秀編『満州国学生日本留学拾周年史』一七二―一七七頁)。学生会創立の宣告書が出されたのは昭和十一年一月であったが、学苑ではその前年の十二月六日に満州国留日早稲田大学学生会が発足しているのであり、満州国に対する学苑の特別な関心の現れと見ることができよう。その発会式について『早稲田学報』(昭和十一年一月発行第四九一号)は次の如く報じている。

満州国大使館に登録されてゐて、早稲田大学に留学せる満州国学生の親睦を図り、知識の交換を目的とした学生会の結成が、予てより計画されてをつたが、機熟しその発会式が十二月六日午後一時より、学生ホールに於て挙行された。定刻先づ会議に入り、会則を協議決定後、記念撮影をなし、午後三時より……発会式に移り、式後茶菓の饗応があつて、芽出度く散会したのは午後六時であつた。 (五六頁)

学苑をはじめ多くの大学で分会が作られたのを承け、十一年六月二十七日には大隈講堂で留日学生一、〇〇〇名余を集めて学生会成立大会が挙行され、満州国留日学生の取締りを目的とする一大組織が誕生したのであるが、同大会では、国家的精神の透徹、日満両国一体の精神の堅持、民族協和精神の具現、犠牲奉公の精神の発揚、団体的精神の養成、勤労精神の涵育の六項目の綱領が宣誓され(『満州国学生日本留学拾周年史』一六六頁)、国際的には日本の「傀儡」以上に見られることのなかった満州国の姿が浮彫りにされている。

更に満州国では、康徳三年(昭和十一)九月十七日の「留学生ニ関スル件」(勅令第百四十三号)、二十一日の「留学生規程」(文教部令第三号)の公布・施行により、補助費生・自費生の区別なく、年一回実施される留学認可試験に合格し、民生部大臣から留学認可証を下付された者だけが留学できると定め、私費留学生をも監視下に置き、留学生全体の質的向上と取締りの強化を図った(同書二六四―二六九頁)。これに伴い、満州国は、留学認可証と交換に下付される駐日満州国大使館の入学紹介書の提出を留日学生の入学許可要件とするよう日本の大学・学校に依頼して、その新しい留学生規則を実効あるものにしようとしたが、実際には日本の大学・学校ではこの紹介書を持たない者も入学させていたらしく、昭和十五年三月および十二月に、満州国は入学紹介書を持たない者の入学を認めないように文部省を通じ改めて各大学・学校に依頼している。

なお、文部省は昭和十二年五月二十四日に「留学生施設及団体ニ関スル件」を発し、各大学における留学生の団体や留学生に対する施設等について調査を行っている。調査事項は、一、「留学生教育ノ為ノ特別ノ制度」、二、「学校内外ニ於ケル留学生ノ団体(満洲国留日学生会ノ如キ)」の「現況及ソレニ対スル学校当局ノ指導状況」、三、「其ノ他留学生ノ修学並寄宿ニ対スル特別ノ便宜、特典(学資補給ノ如キ)供与ノ事実」の三点であり、留学生取締りの一環と思われる。学苑の六月十九日付回報には、一については、「本大学ニ於テハ外国留学生ノ指導ニ対シ深甚ノ注意ヲ払ヒツツアルモ、本邦学生トノ渾然タル融和ノ内ニ真ノ日本文化ヲ体得セシムル見地ヨリ取扱上特定ノ制度ヲ設ケズ、然レドモ教育上ノ効果ヲ考慮シ、政治経済学部ノ如キハ特殊研究ニ於テ特別班ヲ組織シ、日本語ニ依ル名著ノ研究ヲ為サシメツツアリ」と記され、二については、満州国留日早稲田大学学生会、中華留学生同学会、中華留日早大農業経済学会、早稲田アメリカン・ソサエティーの四団体を挙げ、「右何レモ例会、親睦会等ヲ定期的ニ開催シ、留学生間ノ相互聯絡並感情ノ融和ヲ計リツツアリ、尚、中華留日早大農業経済学会ハ農業経済ニ関スル研究ヲ主要ノ目的トシ、随時研究会ヲ開催シ、早稲田アメリカン・ソサエティーハ特ニ日本語、日本歴史、日本文化等ニ関スル研究ヲ為シツツアリ、本大学ハ之等団体ニ対シ教員ヲ以テ会長ニ充テ、ソノ指導ヲ依嘱シ、ソノ運用ヲ誤ルナカラシメンコトヲ期シタリ」との説明が施され、三については、「専門部ニ於テハ特ニ多数ノ留学生ヲ収容セルヲ以テ、学生係内ニ外国留学生相談部ヲ設ケ、学修並日常生活全般ニ亘リ適当ナル指導ヲ為シ、殊ニ宿所ニ関シテハ生活様式ヲ異ニスル彼等学生ニ対シ充分ナル注意ヲ以テ斡旋紹介ヲ為シツツアリ、学部、高等学院等ニ於テモ概ネ右ニ準ジ適切ナル処置ヲ講ジツツアリ、特典等ニ付テハ挙グベキモノナシ」と回報している。

昭和十二年七月、日中両国は全面戦争へ突入し、中華民国・満州国の留学生多数が祖国の安否を懸念して帰国した。蘆溝橋事件勃発の翌日、内務省警保局から「中華民国人竝満州国人留学生ニ対スル在学証明書ニ関スル件」が発せられたのを承けて、文部省は七月二十一日、両国の留学生の取締りを行うため、在学証明書に「必ズ本人ノ写真ヲ貼付セシメ、之ニ印刻機等ヲ以テ契印ヲ施シ、貸与改竄ノ虞無カラシムル等適当ノ方策」を講じるよう通牒した。蘆溝橋事件を直接の契機とする右の通牒から、中華民国および満州国の留日学生の増加に伴い「反満抗日又ハ共産主義宣伝」を行う者が増えていることが知られ、この取締りが緊喫事であったことが理解される。次いで八月三日、文部省は通牒「支那事変ニ関シ満支両国人学生生徒ノ取扱方」により、満支両国の留日学生の動揺を鎮めること、満支留学生の居所を確認し「其ノ身上」について調査報告することを通達した。更に文部省は十月十三日、帰国した満支両国人学生・生徒の「学籍留保ノ件」を通牒し、これに基づき学苑は、「帰国満支留学生ハ全部休学ノ取扱ヲ為シ、学籍ヲ留保シ来レルモ、学年末ニ於テ帳簿ノ整理上一部除籍セリ、但シ再ビ復学ヲ希望スル者ニ対シテ出来ルダケ便宜ヲ計ル方針」を執った。しかし、戦争の拡大と長期化により来日する留学生が激減し、また帰国する留学生も増え、その結果、第一節で指摘したように、十二年度から留日学生数は激減していくのである。やがて学苑でも戦時体制に対応する研究が行われ、施設が整備されていった。「満支各地ニ進出セントスル者ノ為ニ実際的教育ヲ施ス」ことを目的に十三年四月に開講した特設東亜専攻科もその一つであり、これは、在学生、大学・専門学校卒業生とともに留学生をも受け入れたのであった(第七編第八章参照)。同専攻科の満州・蒙古・中華民国の学生達は十三年十一月三十日東亜青年会を結成して、相互の親睦と交流を図っている。

終戦前の我が国では、固有の領土以外の領有地を「外地」と称したが、「内地」で勉学に励んだ「外地」学生はどの程度いたであろうか。六四六―六四七頁の第五十七表は、学苑に学んだ「外地」出身学生の人数を、学苑に残っている資料に基づいてまとめたものである。ただし、第五十五表とは資料が異るので、単純には比較できない。内地の諸学校に留学した「外地」学生の総数は不明だが、朝鮮出身学生に限って見てみると、大正八年には六七八名であったのが、九年には一、二三〇名と約二倍に激増し、更に十一年には三、二二二名と八年の四・八倍にもなっている。翌十二年には関東大震災における朝鮮人虐殺の影響を蒙って九九二名に激減するが、十三年には一、五〇〇名余に達し、以後増加の一途を辿った(阿部洋「『解放』前日本留学の史的展開過程とその特質」『韓』昭和五十一年十二月発行第五巻第一二号五〇頁)。昭和六年には四、七六二名、十年には七、二〇〇名余、十三年には一二、三〇〇名余を数え、十七年には実に三〇、〇〇〇名弱に達した(内務省警保局『社会運動の状況』各年版)。他方、学苑に学ぶ朝鮮出身学生は大正末期以来逓増し、昭和十四年度にピークを迎えたのち減少に転じており、全国的趨勢とは異っている。また台湾出身学生は大正末期より昭和十八年度まで増加し、以後減少した。十八年度の「外地」出身学生の減少は、十八年十月に実施された「陸軍特別志願兵臨時採用」により、半強制的に入営させられたためである。なお、第五十五表と比較した場合、第五十七表の顕著な特徴は、高等学院に学ぶ「外地」出身者の比率が高い点であるが、これは、後述する「内地延長主義」の成果と考えられる。「外地」出身学生については既に何回か触れる機会があったが、その就学環境をもう少し詳しくここで説述しよう。

明治四十三年の韓国併合後、我が国は朝鮮総督府を設置し、朝鮮人を日本人化する「同化政策」を基本方針として、特に教育面で強力に実施した。四十四年八月二十四日公布の「朝鮮教育令」(勅令第二百二十九号)は、朝鮮における朝鮮人の教育を規定したもので、「教育ハ教育ニ関スル勅語ノ旨趣ニ基キ忠良ナル国民ヲ育成スルコト」(第二条)を目的とし、これに基づき設立された公立学校では日本語が奨励され、朝鮮語・漢文の授業時間が制限され、朝鮮の地理・歴史は教えられず、日本のそれが教えられた。その後、大正八年二月八日の二・八独立宣言、それに続く三月一日の三・一独立運動の展開により、朝鮮総督府の植民地支配は力による統治政策から文化・教育を通じた統治方式へ質的転換を見せ、教育面では、教育制度や教育内容を「内地」に近づけるという「内地延長主義」の考えに基づき、大正十一年二月に「改正朝鮮教育令」が発布されて、朝鮮人の教育と内地人の教育とを一本化、内地人に比して低度のものとしていた従来の朝鮮人教育を全く同程度とし、朝鮮に初めて大学を設置するに至った。ここには、確かに「内地延長主義」が貫かれているものの、内地人と朝鮮人と別個の学校系統を認めたので、両者の教育の差異は内包されていたのである。尤も、初等・中等教育の修業年限が内地の教育機関と同一になったから、朝鮮の教育機関と内地の教育機関との不連続は解消されたのであった。

こうした教育政策転換の背景には、朝鮮民衆の間に教育、特に高等教育への要求の高まりが存在し、海外留学、とりわけ内地留学希望者の増加となって現れた。大正九年十一月に制定された「在内地官費朝鮮学生規程」により朝鮮人の内地渡航制限が撤廃されたので、前述の如く内地留学朝鮮人学生は激増した。この増加傾向に対して総督府や官憲当局は渡航制限を強化し、大正十三年には、渡航に際して入学証明・在学証明の提出を義務付け、更に昭和九年には、在学証明に写真を貼付し、契印を押すこととした。この措置は、朝鮮人労働者の渡航制限と併行して行われたが、民族主義的・社会主義的思想傾向を持った学生の流入チェックをも図ったものであった。

第五十七表 早稲田大学の外地学生・生徒数(大正14―昭和23年度)

昭和十三年三月、朝鮮人と内地人との普通教育を同一学校において同一のものを実施するよう、「改正朝鮮教育令」が全面改正された。この改正に基づき、三月十五日、「小学校規程」「中学校規程」「高等女学校規程」の改正が行われたが、忠良なる皇民の育成・養成を目的に掲げている点が特徴であり、朝鮮民族の独立運動・抵抗運動を思想的に押さえ込むと同時に、朝鮮および朝鮮人を戦時体制へ編成、動員するという、いわゆる「皇民化政策」を一層推進するものであった。大学については、やや遅れて十五年四月一日公布の「大学規程中改正」に、同様の目的が掲げられている。

他方、台湾では大正八年一月四日に「台湾教育令」(勅令第一号)が公布された。これは「朝鮮教育令」の台湾版で、台湾における台湾人の教育を定めたものであり、「本島新附の民は、皇化に浴する事尚未だ久しからず、国語修得の上に、一大難関を有する」(『台湾教育沿革誌』九一頁)との理由により、内地人と別個の教育体系を採用したが、その目的は台湾人を日本人化することにあり、日本の台湾植民地支配の基本方針である「同化政策」を教育面で強力に実施するものであった。次いで大正十一年二月六日に「改正台湾教育令」(勅令第二十号)が公布された。この改正は、前「台湾教育令」下では、台湾人は内地人に比べて教育程度を低く定められ、しかも内地人教育機関との間に連絡を欠いていたため、大学教育を受けようとする者は初めから内地の学校に学ばなければならないなどの差別待遇があり、内地人・台湾人の教育を区別すると「台湾人の疑惑を招き、統治上面白からざる結果を生ずる」(同書一〇九頁)として、植民地統治の観点から実施されたのであった。これは前述の「改正朝鮮教育令」と趣旨が同一であり、「内地延長主義」の考えに基づくものであったが、「改正朝鮮教育令」では別個の学校系統を認めていたのに対し、「改正台湾教育令」では、内地人・台湾人間の差別教育は初等教育にとどめ、その他は大体内地の教育制度に依ることとし、高等普通教育機関では学校を区別せず台湾人・内地人共学としたので、内地の教育機関との不連続は消滅したのである。

ところで、「外地」出身学生の監督は、植民地独立運動や左傾的思想等の取締りの上で早くから重視されていた。

朝鮮人留学生は、前述したように、二・八独立宣言やそれに続く三・一独立運動に指導的役割を果した。彼らは各大学の留学生同窓会を母体として活動を展開しており、大正八年当時の各大学留学生同窓会の状況について、官憲当局は「近頃最モ活動シ居ルハ早稲田・明治・中央・日本・慶応ニシテ、就中早稲田、明治ハ勢力アリ。本同窓会ハ時時講演会又ハ大雄弁会、新渡来学生歓迎会、卒業生祝賀会等ヲ開催シ、往々不穏ノ論説ヲ試ム。而シテ本会ノ主脳者ハ学友会、其他ノ団体ノ中心人物ナルヲ以テ其活動、其ノ思想共ニ共通ノモノナリ」(内務省警保局保安課「極秘大正九年六月三十日朝鮮人概況第三」『在日朝鮮人関係資料集成』第一巻九一頁)と理解していた。右の学友会とは朝鮮留学生学友会のことで、「徳、智、体ノ発達及学術ノ研究、意思ノ疎通ヲ図ル」ことを目的に大正元年十月結成され、在京学生全員を会員とし、留学生間に組織されていた団体の中では最も勢力があった。同会の「排日思想ハ大韓興学会ト称シタル時代ヨリ頗ル激烈ナルモノアリ、定期例会、総会ノ外、雄弁会、卒業生祝賀会、新渡来学生歓迎会ヲ催シ、其ノ都度排日思想ノ宣伝鼓吹ニ努メ、又其ノ機関誌『学之光』ニハ常ニ排日的記事多ク発売頒布禁止処分ニ付セラレシコト一再ニ止マラス」という状況であり、二・八独立宣言は同会が中心となって行ったものであった。八年十月十一日の臨時総会で選出された役員は、学苑生の金逵浩(大商二年)が会長のほか高志英(大法二年)、姜宗燮(専政一年)が評議員に名を連ねていて、まさに学苑の留学生は同会の中心的存在であった。朝鮮留学生学友会は昭和六年二月解散に追い込まれた(早稲田大学〓〓同窓会編『韓国留学生運動史』九二頁)が、各大学にあった支部はそのまま存続して活動を続け、同年五月、早稲田大学朝鮮留学生同窓会は早稲田大学〓〓同窓会と改称した。なお、各校留学生団体の連合組織は、十一年六月、明治、日本、上智、中央、立教、早稲田の各大学により「朝鮮留学生研究会」として再建され、学苑からは姜大成(法二年)、趙泗達(専法二年)らが参加している。

学苑における朝鮮人学生の左翼思想研究は比較的自由であった模様で、大正十五年十一月一日創設された朝鮮学生社会科学研究会の最高幹部の玄二吉(一院三年)、崔益翰(専政二年)は、「自分達は比較的研究の自由な早稲田に居つて、吾々の研究に付いては非常な便利を得てゐるけれども、中央大学とか高等師範とかその他の学校にゐる朝鮮学生にして社会科学を研究せんとしてもそういふ機関がないばかりでなく、学校当局が其の組織を許さないために困つて居る」(『早稲田大学新聞』大正十五年十一月四日号)と、学苑の自由な雰囲気を誇っている。

我が国の官憲当局による内地留学朝鮮人学生の監視・取締りは厳しく、夏期休業帰省中の留学生に対しても監視の目が光っていた。学苑政治経済学部一年生の崔成烈は、昭和三年の夏期休業帰省中、講演会で「朝鮮ニ於ケル主義運動ヲ煽動」し「革命意識ノ注入喚起ニ努メタ」として警察の取り調べを受けた旨、全羅北道知事から早稲田大学総長宛報告されている。昭和十一年十月の朝鮮芸術座の弾圧で検挙された東大生の金史良によれば、「当時、日本の大学にまなぶ朝鮮人留学生にたいする思想上の監視統監にはことのほかきびしいものがあった。彼らは週に一度、ときには数度にわたり、きまって不意に襲われ、特高刑事から所持品はもとより、書籍から郵便物にいたるまでいっさいを調べられ、いわれのない拘留をうけることも稀れではなかった」(『韓国留学生運動史』一一五頁)という。彼らを監督する機関はさまざまに変遷したが、昭和十六年二月、取締り強化のため朝鮮奨学会が設置された。その規程第一条には「中等学校以上ノ学校ニ於テ修学スル朝鮮人学生生徒ニ指導保護ヲ加へ忠良有為ナル皇国臣民タラシムルヲ以テ目的トス」と記されており、「皇民化政策」との関係が明確に示されている。

他方、内地留学台湾人学生の監督・取締りについては、明治四十年二月に留学生監督が設けられ、毎月少くとも一回留学生の会合を催すこと、三ヵ月ごとに一回、各留学生の修学状況、性行、成績、前途成業の見込等に関し意見を付して報告書を提出すること、留学生の監督・指導に関し必要な処置を執ること、そのため東洋協会ならびに当該学校と連絡を図ることが、留学生監督の任務とされた(『台湾教育沿革誌』七四―七五頁)。大正元年十一月十六日、文部省は台湾人留学生取扱いに関する通牒を地方長官宛に発し、台湾総督府民生長官または留学生監督の承認のない者の入学を許可せず、公私立学校に対し、入学、進級、学科の変更、卒業、転・退学などや、留学生の成績や行動の不良な者の報告を行うよう義務付けた。また翌月二十七日、台湾総督府は留学生に、日本到着の報告、寄宿の移動や身分の異動、卒業・休業・退学による帰島の際の届出などを義務付けた(同書七五―七八頁)。昭和十八年九月に至り、台湾総督府学生監督事務所は「連絡指導ノ強化ヲ計ルタメ」解消され、台湾教育会内地在学生連絡部が新設されたが、内地留学台湾人学生を戦力として動員する体制を構築する一環と考えられよう。更に、翌十九年八月、台湾教育会内地在学生連絡部は台湾協会に合流し、台湾協会学生部として留日学生の監督に当り、各学校に二名の学生連絡員を置くことになった。学苑では商学部一年蘆田延弘、政治経済学部二年林充寛が連絡員になっている。

さて、昭和十二年以降、外地学生も戦時体制に組み込まれていく。内地留学生に対する勤労動員については一二二―一二三頁に触れたので、ここでは繰り返さない。他方、軍事動員はどうであったろうか。当時の徴兵制は昭和二年三月三十一日公布の「兵役法」(法律第四十七号)に基づいていたが、同法では外地人は兵役の対象外とされていた(第一、二十三条)。ところが、日中全面戦争への突入、戦争の長期化、戦局の悪化に伴い、次第に外地人も軍事力として編成され、遂に徴兵制が、朝鮮に対しては昭和十九年四月から、台湾については二十年四月から導入された。十八年十月二日「在学徴集延期臨時特例」(勅令第七百五十五号)が公布され、徴集延期の特別措置が解除されて学徒出陣への途が開かれたが、その対象外であった外地人学徒については、同年十月二十日に「昭和十八年度陸軍特別志願兵臨時採用規則」が定められて「志願」兵が募られたのであった。この制度は、徴兵適齢および徴兵適齢を過ぎて現に大学や専門学校などに在学している外地人に陸軍への志願を求めるものであったが、理科系のほかにも師範学校・高等師範学校の学生・生徒が除外され、学徒出陣の際に執られた徴集延期措置と軌を一にするものであった。該当者は十一月二十日までに学校所在地所管の軍司令官宛志願することとし、その検査は十二月十一日から二十日までの間に実施、合格者は翌十九年一月二十日に所定の部隊へ入営することと定められた。朝鮮人・台湾人は「帝国臣民」と言われながらも被支配民族として差別され、潜在的に敵性を有するとして徴兵制の適用にも慎重を期されていたが、戦局の逼迫に伴い外地壮丁をも戦力に動員・編成せざるを得なくなったのであり、そのため「志願兵」制度を創設したのである。この特別志願兵制度で留意すべきは、「志願」制としながらも、ほぼ強制的に実施された点であり、十八年十月三十日に発せられた通牒「朝鮮人台湾人学生生徒ニ関スル件」によれば、文科系学徒で同年十二月以降継続して教育を受けられるのは、当分の間、適齢未満者、除隊帰還者、留学生、徴兵検査不合格者等に限定されたから、教育を受けられない朝鮮人・台湾人学徒は陸軍に志願するほかなかったのである。

志願締切日の十一月二十日に文部省は志願状況を調査したが、学苑では「志願」学徒は、朝鮮人一一三名、台湾人八四名、合計一九七名であり、「志願」すべき学徒の、それぞれ六四パーセント、七二パーセントに達した。ただし、非「志願」者は朝鮮人六四名、台湾人三三名に上り、学苑は文部省への回答に、「追而右表中ニハ尚志願セルモノ相当数アルベキ見込ナルモ、調査未了ニ付、一応不明分ヲモ含メ御報告申上候」と注記し、非志願学徒への配慮を示している。因に、締切当日における内地留学全朝鮮人学徒について見れば、適格者二、八三〇名中、志願者二、〇三四名、非志願者七九六名で、志願率は約七二パーセントであった(内務省警保局「朝鮮人運動の状況」『特高月報』昭和十八年十一月分『在日朝鮮人関係資料集成』第五巻二六〇頁)。非志願者中の圧倒的多数は、「志願」強制に対する抵抗の態度を示したものと看做されよう。

更に十二月三日発せられた通牒「朝鮮人、台湾人特別志願兵制度ニヨリ志願セザリシ学生生徒ノ取扱ニ関スル件」には、この「志願」制の持つ本質が露骨に具現している。この通牒では、「志願」しなかった学生・生徒に対し学校当局は「自発的ニ休学又ハ退学」するよう説得すること、「自発的ニ休学又ハ退学」しない者には学校当局が「積極的ニ休学」を命じること、この場合の休学期間は一年または二年であるが、継続して休学を命じること、「志願」しない学徒の名前・原籍地などを報告することが求められた。要するに、徴兵適齢で陸軍に「志願」しない朝鮮・台湾学徒を学校教育の場から締め出すこと、否、締め出すだけでなく「志願」を強制しようとするものであったと言えるのである。例えば、文学部独逸文学専攻一年に在学していた松山振洛の如きは、朝鮮在住の両親に対する憲兵の脅迫を懸念し、自己の意思に反して「志願」せざるを得なかったと察せられる(舟木重信「ある出陣学生の手紙」『早稲田大学アルバム』七一頁)。十一月二十日の締切日における前記の朝鮮人学徒の志願者数二、〇三四名は、最終的には二、一六二名に上った(内務省警保局「朝鮮人運動の状況」『特高月報』昭和十九年一月分『在日朝鮮人関係資料集成』第五巻三二七頁)が、この間、松山のように強制的に「志願」させられた者が少くなかったと考えられ、この「志願」制が持つ準強制的本質が如実に示されていると言えよう。なお、非志願学生で退学もしくは休学となった学生・生徒は、朝鮮人の場合は朝鮮奨学会によって帰郷させられるか、やむを得ない場合には内地に残留させ、錬成の上重要産業に集団就労させるかの方針が採られた。台湾人の場合も同様であったろう。

学苑では十二月十六日に専門学校の、翌十九年一月十七日には全学苑の特別志願入営学徒の出陣壮行会が大隈講堂で盛大に行われた。また、それとは別に、台湾学徒の出陣壮行会が一月九日午後一時から甘泉園で挙行されたことが、昭和十九年一月二十日付『早稲田大学新聞』に次のように報じられている。

陸軍特別志願制度が施行せられるや台鮮学徒は皇国民たる光栄と熱情もて内地学徒に遅れはとらじと陸続蹶起、学園に学ぶ台湾学徒たる稲門湾士会員も率先これに志願し、全国に於て最も多数五十余名の合格者を出したが、九日午後一時から甘泉園に出陣学徒を中心に全会員が集ひ園遊会を催し、行を壮にした。

このようにして、十八年十月の陸軍特別志願兵制施行により、外地出身学生の教育は終焉を告げたのである。

昭和十六年十二月八日、ハワイ真珠湾の奇襲攻撃により、日本は太平洋戦争に突入した。政府は、日中戦争を含め、この戦争を「大東亜戦争」と呼称することとし、大東亜建設への邁進を戦時下文教政策の目標に掲げた。十七年二月に内閣総理大臣の監督下に設けられた大東亜建設審議会は、五月二十一日「大東亜建設に処する文教政策」を答申しているが、そこには戦時下の文教政策の基本方針が明確に示されている。すなわち、「八紘為宇ノ大義ニ則リ大東亜諸民族ヲシテ各々分ニ応ジ其ノ所ヲ得シムルヲ以テ本旨トシ民族統治指導ノ根本方策ニ照応シ左記諸件ヲ主眼トシテ諸民族ノ化育方策ヲ確立ス」ることが基本方針として掲げられ、「教育ニ関スル方策」「言語ニ関スル方策」「宗教ニ関スル方策」「文化ニ関スル方策」「留日学生ニ関スル方策」が挙げられているが、「留日学生ニ関スル方策」では、「大東亜地域ノ留学生ノ来朝激増ヲ予想セラレ其ノ薫化育成ノ重要性ニ鑑ミ主トシテ官立学校ニ配置シ技術教育ヲ授クルヲ旨トシテ将来ノ提携ヲ図リ留学生ノ選抜、生活指導ニ留意シ必要ノ機関ヲ特設スルト共ニ一般ノ積極的協力ヲ促ス」と記されている。同審議会幹事長鈴木貞一は本答申につき、「南方占領地の諸民族に対する文教政策については八紘為宇の大義に則り諸民族をして各々その分に応じそのところを得しむるを以て本旨とし、それぞれ教育、言語、宗教、文化および留日学生に関する方策を確立した」(『近代日本教育制度史料』第一六巻二二三頁)と述べたが、アジア、特に東南アジアからの留学生受入が、国策として取り扱われることになったのである。

東南アジアは、昭和六年の満州事変、八年の国際連盟脱退など、日本が国際社会で孤立を深めていく中で、石油をはじめとする資源供給地として、更に市場として、脚光を浴び、同地域からの留学生が急増するに至った。留学生受入を叫ぶ声を背景に、十年十二月、東南アジア諸地域からの留学生受入を主任務とする国際学友会が外務省管轄下に設立され、また十二年十一月、大亜細亜協会の下部組織として青年亜細亜連盟が結成された。同連盟の創立大会には在日インド留学生をはじめとして、満州、蒙古、中国、安南、タイ、インドネシア、アフガニスタン、トルコの留日学生も出席し、「アジア諸民族の独立達成のために挺身すること」を宣誓している。更に、昭和十一年七月にはフィリピンと教授の交換、十六年一月「日本泰両国間学生交換協定」の調印、十七年七月「日仏印学生交換協定」の調印、十一月には東南アジア諸地域関係の研究や調査の実施状況および計画について文部省の調査が行われるなど、国を挙げて東南アジア諸国・諸地域との教育・文化交流を深めていった。このような流れを背景に、十七年五月「大東亜建設に処する文教政策」が答申されたのであるが、この中の「留日学生ニ関スル方策」は十八年に「南方特別留学生」事業として具体化した。「南方特別留学生」とは、帰国後「原住民ヲ率ヒ大東亜共栄圏建設ニ協力邁進スヘキ人材ヲ育成スル」(レオカディオ・デアシス『南方特別留学生トウキョウ日記』二六三頁)ことを目的として、日本占領下の東南アジア各国の王族や政府要人の子弟を指名して日本に留学させるもので、十八、十九年の二回招致され、十八年にはビルマ、ジャワ、フィリピン、タイ、仏印などから一一六名、十九年にはビルマ、フィリピン、マレーなどから八九名、合計二〇五名が来日した(『国際学友会五十年史』一七―一八頁)けれども、学苑に学ぶ南方特別留学生は皆無であった。

学苑では、昭和四十一年に外国人として初めて早稲田大学経済学博士の学位を、更に学苑創立百周年を迎えた五十七年には名誉博士の学位を授与された後年のマラヤ大学副学長ウンクウ・アブドル・アジズが、専門部政治経済科に昭和十八年四月から二十年二月まで在籍したという例もあるが、総じて東南アジア諸国出身者は多くても毎年十数名にとどまった。しかし、アメリカ国籍の留学生の増加は著しく、昭和九年度の二一名から十二年度には七五名の最高に達し、以後減少したけれども、日米関係が悪化し、遂に全面衝突に突入した時期においても、十九年度に二二名とかなりの割合を占めていた。十一年十二月の調査では、学苑のアメリカ国籍の留学生六六名(うちアメリカ領フィリピン出身者二六名)は全員が、また十三年五月末日の調査では六〇名中四九名(同一三名)が日系二世であり、アメリカ国籍と言っても殆どが日系二世であった。日本の東南アジアへの進出や、アメリカ国内における日系人排斥運動の昻揚や、アメリカ政府の対日系人政策の展開の中で、彼ら日系人は故国日本での就学を求めたのであろうが、戦後になると彼らの人数は一桁に激減した。

ところで、一二三頁に述べた如く、学徒勤労動員の強化にも拘らず外国人留学生は動員されなかったので、新たに彼らのみを対象とする教育計画が必要となり、文部省は十九年十月二十日に外国人留学生の教育実施状況調査を行った。学苑は十二月四日付の回答で、政治経済学部は「各科共内地各学生同様ノ授業ヲ実施ス、但シ第三学年ハ外国学生特別研究ノミヲ施ス」と、法学部は「第一、二学年ハ政治経済学部ニ同ジ、第三学年ハ勤労動員中実習及論文ヲ課ス」と、文学部は「各学年共内地学生同様ノ授業ヲ実施ス」と、商学部は「勤労動員残留学生同様、毎週八時間指導演習ヲ行フ」と、理工学部は「各科共現在勤労動員ナク、一般授業ヲ行フ」と、第一高等学院は「各科共一般学生ト共ニ授業ヲ行フ、勤労動員中ハ之ヲ参加セシメズ、指導教員ヲシテ自習研究ヲ監督指導セシム」と、第二高等学院は「勤労動員ニ参加セシメズ、毎日登校セシメ、清掃其ノ他ノ軽労働ヲ課シツツアリ」と、専門部政治経済科では「各学年共一週二回日本精神及日本文化ニ関スル講義ヲ行ヒ、第一学年ハ勤労動員残留学生ト共ニ基本課目ニ就テ講義ヲ行ヒツツアリ」、法律科・経営科は「各学年共一週十時間特別指導ヲ施ス」、工科の機械科・電気科・建築科・土木科は「建築科及土木科第二学年ハ内地学生ト共ニ勤労動員出動中、他ハ一般授業ヲ受ケツツアリ」と、専門学校は「各学年共正課ヲ実施中、其他毎週日本語講座特別講座ヲ各二回宛開講シアリ」と報告している。右回答の一週間後、学苑は新たな留学生教育の必要性に鑑み早稲田大学臨時留日学生部を特設した。十二月二十五日付『早稲田学園彙報』は次のように報じている。

共栄圏各地より大東亜建設の逞ましき意欲に燃え、偉人老侯の遺風を慕つて学園に集ふ留学生の数は漸増の一途をたどるとき、血よりも強き共学の絆に結ばれて臨時留日学生部が誕生、十二月十一日午前十時本部校舎にて開設式を挙行、中野総長より訓示があつて輝かしき第一歩を印した。同部は学部、専門部、学院文科系及理科系の三部に分け、それぞれ独自なる必修の課目を設け、留日勉学の目的達成に遺憾なきを期してある。

早稲田大学臨時留日学生部の創設は、学苑に学ぶ留学生の一括教育を目指したものであった。激しさを増す戦争と、戦争遂行への動員体制の長期化の下で、いかに留学生教育を維持していくかが学苑当局者の課題であり、その回答が早稲田大学臨時留日学生部の創設だったのである。

これより先、同年五月二十日、学苑当局は早稲田大学留日学生協会を創設し、発会式を大隈会館で挙行した。同協会は、「主トシテ早稲田大学留日学生ヲシテ各其ノ専門ノ学業ヲ成就スルト同時ニ、日本文化ヲ理解体得セシムルガ為、日本学生トノ親交ヲ篤クシ、以テ大東亜建設ノ指導者ヲ育成スルヲ目的」(「早稲田大学留日学生協会規則」第二条)に掲げ、会員は「早稲田大学留日学生及早稲田国際学院学生ヲ通常会員トシ、日本学生ヲ特別会員」(第三条)とした。早稲田国際学院は、早稲田奉仕園(第三巻二六二頁参照)の一事業として昭和十年九月に創立され、大学進学を希望する外国人のための予備校をも兼ねた、学苑とは別個の教育機関であったが、その院長をはじめ顧問や教員には学苑教員が多数兼務していて、両者はきわめて緊密な関係にあり、その結果、国際学院学生も早稲田大学留日学生協会の会員中に包含されたのであった。

同協会では、会員を十六班に分け、それぞれ主任教授を設けて研究の一層の徹底を期するとともに、日本人学生と留日学生との共同研究を指向した(『早稲田大学新聞』昭和十九年五月五日号)。会長には教授小松芳喬が、副会長には教授名取順一が嘱任され、役員として総長田中穂積、常務理事中野登美雄が名を連ねた。職員一名が常勤する協会事務室は学生ホール二階の一室に設けられ、費用の一部は大東亜省から補助されたという(小松直話)。「昭和十九年のことだが、留日学生協会の学生が帰国することになり、ある留学生の向島の下宿(理髪店の二階)で行われた送別会に招かれたとき、当時としては想像もできないほどの質と量との山海の珍味が食卓を賑わしたので、留日学生達には食料調達の独自のルートがあるに違いないと思った」と、小松は回顧している。早稲田大学留日学生協会にせよ、早稲田大学臨時留日学生部にせよ、戦時体制強化の中で学苑が留日学生教育に主体的に取り組んだ現れであったけれども、これらの施策は、国策としての留日学生教育の枠組の中で行われたものであった。

さて、早稲田大学臨時留日学生部創設僅か十八日後の二十九日、内閣は「留日学生教育非常措置要綱」を決定したので、学苑の留日学生教育は中断の余儀なきに至った。すなわち右要綱は、「決戦非常措置要綱ニ基ク学徒勤労動員ノ徹底強化ニ伴ヒ、留日学生ノ学業継続困難トナレル現状ヲ打開シ、緊急事態ノ発生ニモ備フル為メ、非常措置トシテ能フ限リ地方ニ集合セシムル方途ヲ講ジ、以テ決戦下留日学生ニ対スル教育指導ノ万全ヲ期シ、留学ノ目的ヲ達成」させることを方針とし、「大学高等専門学校(教員養成諸学校ヲ含ム)ニ於ケル同一種類ノ学校ノ留日学生ハ官公私立学校ヲ通ジ之ヲ国別(満州国、中華民国、南方諸地域等)ニ一乃至数校ニ於テ集合教育ヲ行フヲ以テ原則」とした。この措置は、学徒動員の強化の結果、各学校で留日学生教育が十分には実施できなくなっている状況と、連合国軍による空襲の激化への対応であったと考えられるが、文部大臣の指定する「集合教育ヲ行フベキ学校」としては、大学については、蒙古および満州国からの留学生は東北帝国大学・北海道帝国大学、中華民国および南方地域からの留学生は京都帝国大学とされた。このうち南方地域出身留学生に関しては、翌二十年三月十二日付の文部省専門教育局長からの通牒により、「南方地域出身ノ現在大学在学中ノ学生ニ限リ、今次ノ措置トハ別途ニ一応在籍ノ大学ニ引続キ在学セシメ、四月新学年ニ入学セシムベキ者ヨリ京都帝国大学ニ集合セシムルヤウ」と変更された。この措置により学苑から他校へ移ることになった留日学生は、東北帝国大学へは法学部から七名、商学部から三名、理工学部から一名、計一一名の満州国留学生、京都帝国大学へは政治経済学部から二四名、法学部から一三名、文学部から二名、理工学部から三名、計四二名の中華民国留学生、弘前高等学校・山形高等学校へは第一高等学院から各一名の満州国留学生、盛岡工業専門学校へは専門部から中華民国留学生一名、山口経済専門学校へは専門部から満州国留学生一名・蒙古留学生二名の計三名、高松経済専門学校へは専門部から中華民国留学生一二名、第一高等学校へは第一・第二高等学院から各一名、計二名の中華民国留学生、北海道帝国大学付属土木専門部へは専門部から満州国留学生・蒙古留学生各一名であったが、その結果、学苑の留学生教育は一時中断することになったのである。

なお、外国学生の日本留学とは異るが、日米間の政治的関係が悪化の一途を辿った時期に、日米両国の学生が七回に亘って日米学生会議の開催により自主的に交流の場を設け、両国親善に努力したことは特筆に値しよう。青山学院大学学生中山公威を中心に、慶応義塾大学学生田端利夫、明治大学学生板橋並治、学苑生遠藤春生(法二年)が各方面に奔走するとともに、渡米してアメリカの大学学生に学生会議開催を呼び掛けるなどの努力を重ねた結果、昭和九年七月十四日から十八日にかけて青山学院大学で日米学生会議が開催され、日本から一〇〇名、アメリカから七七名の参加が実現して、政治・経済・宗教・哲学・教育・国際問題につき議論を交した。会議後、京都・奈良および満州を見学したが、その途次、第二回会議を翌年アメリカで開催する話がまとまって、以後、一年交替にアメリカと日本とで会議が開催され、日米合せて一〇〇ないし二〇〇名の学生が参加した。学苑で開催されたのは第三回日米学生会議で、日本側一七四名、アメリカ側四三名の参加が見られた。この会議は毎年開催されて第七回(昭和十五年)に及んだが、日米関係悪化のため第八回会議は中止された。戦後、二十二年に明治大学で第八回会議が開かれて、日米学生の交流が再開し、現在に至っている(関口和一編『開戦前夜のディスカッション――日米学生交流五十年の記録――』一九―三〇頁、二〇二―二一七頁)。また日米学生会議主催の母体である日本英語学生協会は、アメリカだけでなく他の国々とも交流を進めるべきであるとの考えに立ち、フィリピンの学生とも学生会議を開く計画を進め、十二年四月十九日から二十一日にかけて東京帝国大学で日比学生会議を開催した。この開催に当っては、第一回日比交換教授として渡比した学苑教授杉森孝次郎とホセ・B・ラウレルとの尽力があり、日本側二六名、フィリピン側三六名が参加した。以後十五年の第四回会議まで日本とフィリピンとで交互に開催され、十四年の第三回会議は学苑で開かれているが、十六年は国際情勢の悪化により中断され、戦後は、二十八年に二回開かれているだけである(同書四一―四二頁、四八―五〇頁、二一八―二二〇頁)。

また、日本は昭和六年からフランス政府招致による給費留学生を同国に派遣しているが、学苑からは十二年の第七回銓衡によりこの年の卒業生川本茂雄(のち教授)が一般言語およびフランス語・ラテン語・ギリシア語研究のために、翌年の第八回銓衡により大学院生河合亨(のち教授)が十七世紀フランス文学研究のために、フランスに留学した。更に十一年からイタリア、ドイツ、ポーランドと、また十四年からハンガリーと、教授や学生の交換を行い、諸外国と文化・教育交流を深め、学苑からは十二年に理工学部教授伊東忠太が交換教授として、第二高等学院教授本領信治郎が交換留学生としてドイツに渡った。しかし、これらの国際交流はヨーロッパでの戦争の進展により短命に終らざるを得なかった。

昭和二十年八月十五日、日本は連合国に無条件降伏し、第二次世界大戦は終結した。以後、日本の教育は連合国最高司令官総指令部(GHQ)の占領政策の下で民主化が図られ、二十二年三月三十日制定の「学校教育法」に基づいて新制大学が設置されることになる。この間、留日学生に対する取扱いは留学生活の経済的援助に置かれ、文部省は二十年十二月十日、「困窮ノ程度ニ応ジ授業料、実習費等ノ免除軽減又ハ納付ノ延期等ノ措置」を執ること、あるいは生活困窮者へ適当な援助をすることを各大学・学校へ通達した。因に二十年十二月一日現在での調査では、学苑の留日学生数は、学部では中華民国二四名(うち就学中七名。以下同様)・満州三名(一名)・朝鮮五九名(二六名)・台湾二二名(一一名)・アメリカ四名・樺太二名(二名)、第一高等学院では朝鮮六名(三名)・台湾四名(二名)、第二高等学院では朝鮮一名・台湾三名(一名)、専門部では中華民国五名(一名)・満州一名・朝鮮二四名(一二名)・台湾二八名(一六名)・アメリカ一名・タイ二名(一名)・蒙古二名(一名)、高等師範部では朝鮮三名(三名)・台湾一名、専門学校では朝鮮一一四名(三九名)・台湾二三名(一四名)、合計三三二名(一四〇名)で、就学中の者は約四二パーセントに過ぎなかったが、この比率は日本人学生のそれと殆ど変らなかった。

翌二十一年六月十八日には「外国入留日学生取扱要領」が発せられ、差し当り留日学生はこの要領に基づいて扱われることになった。外国人留学生の入学については、「一般的には別段の差別を設けないで自由に入学を志望する事が出来る」とか、「留日学生については別段入学資格を定めない」としているが、「言語関係や各国学校制度の相異等から来る不便については従来の外国人学生に対する諸規則を適用する」ほか、「その学生が出身国で卒業又は修了した学校が日本のどの程度の学校に該当するかを定めるやうな場合には、文部省で措置すること」とされ、基本的には従来の規定と大差なく、裁量は各校に委ねられ、学苑では昭和三十年代まで制度上の大幅な変更を行うことがなかった。

大正九年四月から昭和二十四年三月までの間に学苑を訪れた外国人はアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、ソ連、中華民国、フィリピン、満州国など十数ヵ国に及び、大学教授、作家、政府要人、芸術家、新聞記者、野球選手団などが、講演や学苑の見学・視察のため、あるいは親善のために来学している。

来学の外国人を概観すると、昭和十年前後から日本の対外政策が色濃く反映しており、特徴として以下の四点を指摘できよう。第一に、日米間の政治的対立の深化と符節を合わせたかのように、昭和十年のエール大学を最後にアメリカの大学野球チームが招聘されなくなり、日本の大学野球部のアメリカ遠征も十三年の学苑野球部を最後に中止を余儀なくされた点である。

第二に、日本の東・東南アジアへの侵略・進出と軌を一にして、昭和七年頃より当該地域からの来学者が増加し始めたことである。昭和七年に来学した丁鑑脩(明四三専政)、林棨(明三七邦語政治科)をはじめ、昭和七年三月の建国当初から日本に派遣された満州国使節団、十年代に入ってから増加するフィリピンや南京の中華民国維新政府関係者、十五年末から多く見られる汪兆銘の「国民政府」関係者など、日本の傀儡政権関係者が多数来学している。

第三に、昭和十一年以降、日独学術交換派遣教授や日伊交換派遣教授の来学など、十五年の三国軍事同盟に結実する日独伊三国の緊密化を背景として、ドイツ、イタリア両国との教育・学術交流が活発になる。最後に、第二次大戦後は、連合国軍による日本民主化政策の一環として、GHQや連合国関係者の来学が集中している。

以上のように、昭和十年前後からの外国人の来学には、当該期の日本の対外政策が強く反映されていたが、大学令期前半に展開した学苑の文化的・学術的国際交流は必ずしも政府の対外政策に規定されていたわけではない。次に、来学者の中からビアード、アインシュタイン、ヘレン・ケラーの三名について、来学時の内外の雰囲気、学苑の興奮などをやや詳述することにより、政府の対外政策とは無縁な学苑の文化的・学術的国際交流の一端を紹介しよう。

「後藤子の紹介に/ビ博士の獅子吼/工業文明は人類の謎と!」これは、大正十一年十月二十三日から大隈講堂で行われたチャールズ・A・ビアード(Charles Austin Beard)博士の講演会を報じる『早稲田大学新聞』(大正十一年十一月五日号)の見出しである。ビアード博士は、時の東京市長後藤新平の招聘に応じて同年九月に来日し、東京市政調査会顧問として活動を開始した。市政調査会は、後藤の「調査癖」の賜で、ニューヨーク市政調査会をモデルに創られたものであり、ビアード博士の本学苑での講演も、後述するように、市政調査会の活動の一環であった。博士は一八七四年十一月アメリカのインディアナ州に生れ、一九〇二年コロンビア大学講師、一五年教授に就任した。歴史学および政治学を専門とし、史学に経済・文化・社会の諸分野を包含する「新しい歴史学」を主張、特に歴史学の経済的解釈の必要を力説し、一三年『合衆国憲法の経済的一解釈(An Economic Interpretation of the Constitution of the UnitedStates)』を著し、学界に一石を投じた。一七年、アメリカの第一次大戦参戦に際し、コロンビア大学から反戦的な学者三名が追放される事件に関連して同大学を辞したのち、ニューヨーク市政調査会専務理事として同市の市政の科学的調査に当った。

来日したビアードは、市政調査会会長後藤新平から、(一)大学・専門学校の学生と日本の主要都市の市民に、自治、特に市政への深い興味を起こさせること、(二)租税・受益者負担・交通など具体的な都市問題に関するアメリカの実例を知らせること、(三)市政調査会の組織・調査研究方法などに関する指導を授けること、(四)東京市政の実際的な調査研究に基づき、もし自分が東京市長だったならと仮定して博士自身の助言を与えることの四点の課題を与えられた(『東京百年史』第四巻三一〇頁)。ビアードは第一の課題に応えるべく、東京、京都、大阪、神戸、名古屋の主要都市、および各地の大学で精力的に講演を行い、聴講者は「全体を通じて約一万人」、更に「此等の公開演説は其の全訳又は抄訳が日本の諸新聞に掲載せられ、数百万の耳目」(ビアード『東京市政論』五頁)に触れたと言われている。学苑では十月二十三日、二十五日、二十七日、二十八日の都合四回の講演を行い、更に翌大正十二年一月十五日、十七日、十九日には、東京市政調査会において東京帝国大学や学苑の研究者らと会合・講演を行った。大学での講演は学苑を含む八大学で行われたが、数回に亘ったのは学苑と東京帝国大学だけである。学苑の講演が数回に及んだのは、東京市政調査会の理事小林丑三郎が大正十一年四月まで学苑で財政学を教えており、学苑と市政調査会とが密接な関係にあったことや、編集及講演部長内ヶ崎作三郎の「顔の広さ」(第三巻四九一頁)などによるものであったろう。両大学の講演を予告した十月二十一日付『東京朝日新聞』によれば、学苑の講演は「大社会とテクノロジー」というテーマの下に、二十二日「大社会の挑戦」、二十五日「国家観念の変遷」、二十七日「政治的デモクラシーに対する叛逆」、二十八日「自由の道への諸提案」、三十日「大社会の挑戦に対するテクノロジーの回答」の五回挙行の予定であったが、実際には、右に記したように四回であり、予定変更の理由は不明である。

ビアード講演会は科外講義の一環として行われ、先の『早稲田大学新聞』は初日の模様を次の如く報じた。

去る十月二十三日東京市政調査会顧問ビアード博士の講演会が大講堂に於て催された。会場は学生を以て立錐の余地もない位ギツシリとつめられた。定刻三時の振鈴と共に塩沢学長の案内でいかにも大学者らしい姿を会場に現すや満場拍手を以てこれを迎へた。……壇上に立つた博士は謙遜な態度で「自分が今日この席上で自分の抱負の一端を親愛なる早稲田大学学生の前に於て語ることは実に欣喜に絶えざる所である。……現存して居る幾多の哲学は農業生産時代には当嵌まつたが、現下の如き大工業生産の時代にあつては矛盾が多い。聖書には「殺す勿れ」とあるが、現在の工場では幾多の人命が失はれて居る。……人類は自然科学に希望の基礎を置かなければならない。而し自然科学に人類が征服さるべきでなく征服すべきである――自然科学の発達が攻略の為めにのみ使用せられてをる間は、真の平和なる社会の現出は六ケ敷い。大工業は社会の自滅を計り、人類に挑戦してをる有様である。自然科学の大威力をして高尚なる人間味あるものに化し得るか否かが工業文明に懸る大なる謎である」と述べて降壇。

学苑は二十七日ビアード博士招待会を大隈会館で催し、博士の労を犒った。当日、博士は家族とともに学苑を訪れ、学内参観後、午餐会に臨み、会食後、庭園で記念写真を撮影した。

大正十一年十一月二十九日に学苑を訪れたアルベルト・アインシュタイン(Albert Einstein)は、一八七九年南ドイツのウルムに生れ、一九〇〇年スイスのチューリッヒ工科大学を卒業、翌年特許局技師となり、一九〇五年に発表した光量子仮説や特殊相対性理論が認められ、一一年プラハ大学、一二年チューリッヒ工科大学教授、一四年ベルリン大学に招かれ、一五年に有名な一般相対性理論を完成、一七年相対論的宇宙論を発表した。一般相対性理論で予見した光線屈折は、一九年イギリスの日食観測隊によって実証され、二一年ノーベル物理学賞を受賞したが、三三年、ナチスの反ユダヤ人政策によりドイツを逐われて渡米、プリンストン大学高等研究所教授となり研究に没頭した。改造社社長山本実彦の招聘により日本来訪が実現し、ノーベル賞受賞の翌大正十一年十一月十七日神戸上陸、翌日上京、十九日慶応義塾大学、二十四日神田青年会館、二十五日より六日間東京帝国大学、十二月二―三日仙台、八日名古屋、十日京都、十一日大阪、十三日神戸、二十四日福岡で講演ののち、二十九日門司から乗船、日本を発った。

我が国の相対性理論熱は相当なもので、到着前から新聞雑誌に原理の解説が掲載された。東京日日新聞社と大阪毎日新聞社は元東北帝国大学教授石原純の解説書を五十銭で発売、「アインシュタイン博士の講演をお聞きになる前に、まず本書を御覧ください」と喧伝したという。また、アインシュタイン相対性原理研究会主催・東京朝日新聞社後援により、東京高等工業学校教授竹内時男と石原純を講師に据え、十一月八日から十一日にかけてアインシュタイン映画会が催された。

学苑来訪は、東京帝国大学における六日間の連続講演の合間に実現した。学苑では学術講演は予定されていなかったが、一行は、稀代の天才を一目見ようと多数集まった学生を搔き分け、中央校庭に設けられた壇上に漸くの思いでたどり着いた。『早稲田学報』(大正十二年一月十日発行第三三五号)は学苑の興奮振りを次の如く報じている。

十一月二十九日本大学に於ては、自然科学界に一新起源を画するに至れる相対性原理の創説者たるベルリン大学教授アルベルト・アインシュタイン博士を迎へたり。当日午前先づ同博士は本大学貴賓室に於て暫時休憩あり、嘗てベルリン大学に学べる塩沢学長は、其の追懐をはじめ欧洲学界の実状等に就き親しく会談をなし、更に本大学が故大隈総長の創立以来今日に及べる要略を告げられしに、同博士は興味を以て私学の奮闘的勃興談を聴かる。中央校庭故総長銅像前は教職員竝びに万余の学生にて埋められ、午前十一時、同博士は学長に導かれて其の崇高典雅の風丰を現はし、急霰の如き拍手裡に夫人と俱に壇に上る。塩沢学長歓迎文を朗読するや、同博士は、極めて謙譲なる態度を以て、教授学生諸氏の熱烈なる歓迎を謝する旨を述べ、兼ねて日本の学界の意外なる進歩を観ると同時に、将来世界の学界に貢献せんことを切望せられたり。了つて、一同感激に充てる校歌を合唱して遠来の博士に歓迎の至情を捧げたり。 (一三頁)

アインシュタイン来学の余波は暫く学苑を襲い、十二月二―三日には理工学部学生主催の「相対性原理活動写真映画」会が催されている。

昭和十二年四月十六日の新聞は、「奇蹟の人」ヘレン・ケラー(Helen Adams Keller)の来日を、「『聖母』来朝・奇蹟の第一声/床しい『日本の香』」(『東京朝日新聞』)、「胸を打つ『奇蹟の声』/見えぬ瞳に感激の涙」(同紙)、「『三重苦の聖女』を筆頭に/浅間丸の豪華な船客」(『東京日日新聞』)などと興奮して報じた。ケラーは一八八〇年六月アメリカのアラバマ州に生れ、二歳の頃熱病に罹り、視覚・聴覚を失い盲聾啞となったが、七歳の頃盲人研究家アン・サリヴァン・メーシーから触覚による言語教育を受け、盲聾啞を克服、一九〇四年ラドクリフ大学卒業後、盲啞者の社会的地位向上のため全米各地をはじめヨーロッパ、日本など世界各国で講演を行い、「奇蹟の聖女」「二十世紀の聖母」などと呼ばれるようになった。

四月十五日、横浜埠頭に上陸したケラーは、翌十六日新宿御苑の観桜会出席を皮切りに、東京、大阪、名古屋、京都など全国各地を回り、目まぐるしいほどの日程を消化した中で、四月二十九日、大隈講堂において「私の住む世界」の演題で講演を行った。この講演会は学苑の招待で実現したのではなく、日本宗教協会の主催で行われたもので、昭和十二年五月五日付『早稲田大学新聞』はその時の模様を「奇蹟の『住む世界』に聴衆熱狂の拍手/ケラー女史来園の日」との見出しで、次のように伝えている。

会は先づ約二十年振りで学園を訪れた大阪ライト・ハウス館長岩橋武夫氏の挨拶に始り、今回のヘレン女史日本訪問に就ては恩師サリヴアン女史との秘められた師弟の温き愛情の物語が籠められて居た事を感激的名調子で吐露すれば、早くも聴衆は熱狂。次いで宗教協会代表神崎一作氏、田中総長の歓迎の辞並びに高杉教授の英語演説に依つて同女史の努力研鑽の跡讃へれば、同三時三十分秘書ポリー・タムソン嬢に伴はれたケラー女史が満場の拍手・喝采を浴びて登壇。優しい微笑を湛えて軟く垂下つたブロンドの髪の毛、黒色の質素な洋服を纏つた女史の身体は極めて健康に見え、わざわざ帽子を取つて聴衆に見え、タムソン嬢の手に指でせはしさうに話掛けるや不自由な口に力を入れると咽喉の奥から嗄れる様な英語が流れて「奇蹟の声」はタムソン、岩橋氏の通訳に依つて「私の住む世界」を語り出した。ケラー女史はタムソン嬢との指話に全神経を傾け乍ら、踏み来つた己が半生の暗夜の世界より光明を見出した苦心談を述べ、盲、聾、啞の女史の唇から「アイ・アム・ノツト・ア・ダム」――私は最早啞ではありません――の英語が押出された時は満場熱狂して拍手。

講演は五時近くに終了して、ケラーは聴衆に取り囲まれながら大隈講堂を後にした。